Как называется одежда батюшки в церкви. Цвета облачений у священников: какие бывают и что обозначают? Облачение священника православной церкви

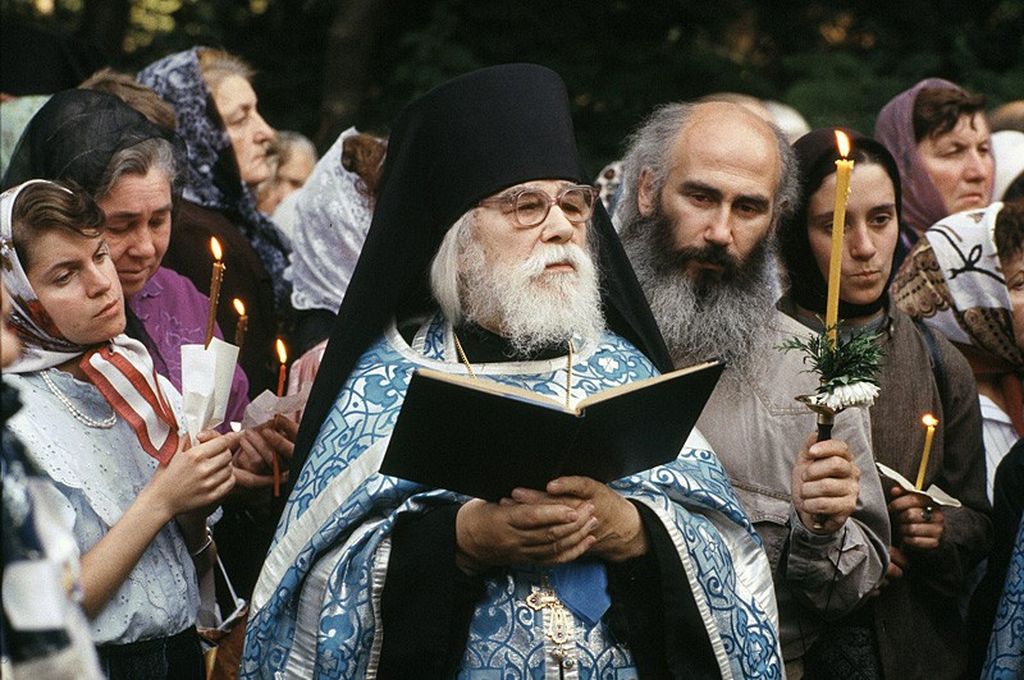

Повседневные одеяния, отличающие служителей Церкви от мирских людей и свидетельствующие их сан и звание, когда-то произошли от одеяний, употреблявшихся в миру, и быстро, уже в древние времена, приобрели особые признаки, так что духовенство и монашество стали и внешне выделяться из мирской среды. Это глубоко соответствовало понятию о Церкви, как о царстве не от мира сего, которое, хотя и проходит свое странствие и служение в миру, тем не менее глубоко отлично от него по природе своей. В сознании древних священный сан или монашеское звание обязывали носителей таковых быть всегда и везде теми, кем они являются пред Богом и Церковью.

Основными повседневными одеяниями духовенства и монашества всех степеней являются подрясник и ряса.

Подрясник представляет собою длинное, до пят, с наглухо застегнутым воротом одеяние с узкими рукавами. Это одеяние бывает двух видов. Первый вид подрясников: ушитое в талии одеяние, разрезное сверху донизу, с расширенным колоколом нижней части. Левая нижняя пола глубоко заходит внутрь под правую верхнюю полу. Косая верхняя правая пола застегивается с левой стороны на шее и в поясе. Второй вид этого одеяния:

однорядка, ушитая в талии или прямая одежда, разрезная по центру, от шеи до груди, или донизу, имеющая от середины ворота до нижнего края по центру ряд пуговиц (обычно 33). Такой покрой имели древние русские однорядки духовенства и знати и католические духовные одежды. Подрясник-нижнее одеяние. У монашествующих он должен быть черного цвета. Цвет подрясников белого духовенства черный, темно-синий, коричневый, серый и белый для лета. Материал: сукно, шерсть, сатин, лен, чесуча, реже шелковые ткани.

Ряса-верхнее одеяние с длинными, ниже ладоней, широкими рукавами. Рясы также имеют два основных покроя. Первый - в точности соответствует покрою подрясников первого вида и отличается от него только покроем рукава-длинного, расширенного книзу. Второй вид рясы: прямая, разрезная посередине, застегивающаяся только на вороте и на груди. При этом рукава прямые, то есть одинаково широкие от основания до конца. Это ряса греческого образца. Рясы преимущественно черного цвета, но могут быть темно-синего, коричневого, белого, реже кремового и серого цвета. Материалы для ряс те же, что и для подрясников. И подрясники, и рясы могут быть на подкладке.

Для обихода существуют рясы, представляющие собою демисезонные и зимние пальто. Это рясы первого вида, с отложным воротником, отороченным черным бархатом или мехом. Зимние рясы-пальто делаются на теплой подкладке.

Все богослужения, кроме литургии, совершаются священником в подряснике и рясе, поверх которых надеваются особые богослужебные одеяния (ризы). При служении литургии, а также в особых случаях, когда по Уставу священник должен быть в полном богослужебном облачении, ряса снимается и поверх подрясника надевается подризник и другие ризы. Диакон служит в подряснике, поверх которого надет стихарь. Епископ совершает все богослужения в подряснике, на который надеваются особые святительские ризы. Исключение составляют лишь некоторые молебны, литии, келейные и другие священнослужения епископа, когда он может служить в рясе или рясе и мантии, поверх которых надета епитрахиль.

Таким образом, повседневные одеяния духовенства являются обязательной основой и богослужебных облачений.

Длиннополая одежда с узкими рукавами имела широкое распространение в миру у восточных и западных народов. Свободная длинная одежда с широкими рукавами-восточного происхождения. Она была распространена и в иудейской среде времен земной жизни Спасителя, Который Сам носил такую одежду, о чем свидетельствует предание и иконография. Поэтому подрясник и ряса считаются одеянием Господа Иисуса Христа. Древность одежды этого типа косвенно подтверждается тем, что и поныне у многих восточных народов в качестве традиционной национальной одежды употребляется широкое длинное разрезное и неразрезное спереди одеяние с широкими длинными рукавами, очень похожее на рясу. Слово "ряса" происходит от греческого прилагательного "то расон", что значит-оскребанная, вытертая, лишенная ворса, поношенная. Именно такую почти нищенскую одежду полагалось носить в Древней Церкви монашествующим. Из монашеской среды ряса вошла в обиход всего духовенства, что подтверждается многими свидетельствами.

В Русской Церкви до XVII в. рясы не были обязательны. В обыденной обстановке духовенство носило длинные однорядки особого покроя из сукна и бархата зеленого, фиолетового и малинового цветов. Вороты отделывались также бархатом или мехом. Однорядки светских лиц во многом отличались от одеяний духовенства, так что священнослужители на Руси издревле выделялись своим внешним видом из мирской среды. Даже жены белого духовенства носили обязательно такие одежды, в которых сразу можно было узнать в них матушек. Расширяющиеся связи с православным Востоком во второй половине XVII в. способствовали проникновению в русскую церковную среду одеяний греческого духовенства. Большой Московский Собор 1666 - 1667 гг. постановил благословить для русских священнослужителей и монахов духовные одеяния, принятые в то время на православном Востоке. При этом делалась оговорка, что Собор не принуждает, а только благословляет ношение таких одеяний и строго запрещает осуждать тех, кто решится носить их. Так в России появилась впервые греческая ряса. Но свободная прямая ряса, удобная для стран с жарким климатом, показалась, видимо, неприемлемой у нас и по причине того, что внешние условия создали привычку носить одежды, плотно облегающие тело, к тому же просторные одежды с разрезом в середине, спереди, носили в то время турки. Поэтому русские рясы стали запахиваться и ушиваться в талии, рукав из прямого был сделан в виде раструба. При этом возникли два покроя ряс-киевский и московский. "Киевская" ряса немного ушивается в талии с боков, а спину оставляет прямой, тогда как "московская" ряса значительно ушивается в талии, так что прилегает к телу и с боков, и со спины.

С XVIII в. мирские одежды высших классов приобрели вид совсем отличный от традиционных русских одежд. Постепенно все классы общества стали носить короткие одежды, часто европейского типа, так что одеяния духовенства оказались в особенно резком отличии от мирских. В то же время в XVIII в. повседневные одежды духовенства приобрели большее единообразие и устойчивость покроя и цвета. Монашествующие стали носить в основном только черные подрясники и рясы первого вида, тогда как в древности они часто носили зеленые однорядки, а белое духовенство сузило цветовую гамму своих одежд.

Общее символическое значение подрясника и рясы - свидетельство отрешенности от мирской суеты, символ духовного покоя. Мир и покой сердца в его постоянном духовном пребывании с Богом есть высшая цель усилий любого верующего человека. Но особенно духовенство и монашествующие лица, как посвятившие всю свою жизнь служению Богу, должны иметь результатом своей духовной деятельности это внутреннее отречение от мирской заботы и суеты, мир и покой сердца. Внешнее одеяние духовенства соответствует этому состоянию, напоминает о нем, призывает к нему, помогает достичь его: являясь образом того верхнего одеяния, которое носил Господь Иисус Христос во время земной жизни, ряса и подрясник означают, что духовенство и монашество подражают Иисусу Христу, как Он и заповедал Своим ученикам. Длинное одеяние духовенства является знамением Божией благодати, облекающей служителей Его, покрывающей их человеческие немощи; суконный или шерстяной подрясник монахов, подпоясанный кожаным поясом, - это образ власяницы и кожаного пояса, какие носил в пустыне проповедник покаяния Иоанн Креститель (Мф. 3, 4). Особенно примечателен черный цвет подрясников и ряс: черный цвет-это по существу отсутствие цвета, то, что лежит за пределами светового спектра. В применении к одеянию духовенства и монашества это означает цвет совершенного покоя, как отсутствия движений страсти, как бы духовной смерти для греха и отрешения от всего суетного, от внешней, плотской жизни и сосредоточенность на невидимой, жизни внутренней. Повседневные одеяния духовенства имеют значение и для окружающих верующих людей, как свидетельство того духовного состояния, к которому должны стремиться все чающие спасения в Боге.

Особенную отрешенность монахов от мира обозначает мантия, или палий, - длинная, без рукавов, накидка с застежкой только на вороте, спускающаяся до земли и покрывающая собой подрясник и рясу. В первохристианские времена это была одежда всех христиан, обратившихся к вере от язычества и отрекшихся от тех званий и чинов, какие они имели в языческой среде. Такая длинная накидка из самой простой материи означала отречение от идольского служения и смирение. Впоследствии она стала принадлежностью одних монашествующих. По толкованию святого Германа, патриарха Константинопольского, свободная, неподпоясанная мантия является знамением ангельских крыл, почему и называется "ангельский образ". Симеон Солунский добавляет, что "мантия есть одежда совершительная, и объемлет и, выражает всепокрывающую силу Божию, а также строгость, благоговение и смирение монашеской жизни, и что у монаха ни руки, ни другие члены не живут и не свободны для мирской деятельности... свободна у него только голова, устремленная к Богу... Но и та покрыта к у кулем ради смиренномудрия". Подобным же образом объясняет духовный смысл мантии и авва Дорофей. Мантия - только монашеское одеяние. В древности на Руси монахи носили мантию всегда и везде и не имели права выходить без нее из келлий. За выход в город без мантии монахи наказывались в XVII в. ссылкой в отдаленные монастыри под крепкий надзор. Такая строгость была связана с тем, что в то время у монахов еще не было ряс как обязательной верхней одежды. Они носили однорядки с узкими рукавами, так что мантия была единственной верхней одеждой. Мантии монахов, как и их подрясники и рясы, всегда черного цвета.

Духовенство и монашество в повседневном употреблении имеют особые головные уборы. Белое духовенство может носить скуфии. В древности скуфия представляла собой небольшую круглую шапочку, похожую на чашу без подставки. Такой шапочкой издревле в Западной Церкви и на Руси покрывалась у священнослужителей выбритая вверху часть головы. После рукоположения в священный сан ставленники немедленно выбривали себе волосы на голове в виде круга, получившего на Руси название гуменцо, что означало знамение тернового венца. Выбритая часть покрывалась небольшой шапочкой, получившей славянское название также гуменцо, или греческое - скуфия.

Обычай духовенства брить волосы сохранялся в России вплоть до середины XVII в., но скуфия до сих пор осталась в качестве головного убора духовных лиц всех званий и степеней. Покрой скуфии при этом изменился. Она приобрела вид фигурной мягкой складывающейся шапочки, покрывающей голову глубоко, до бровей, сшитой при этом так, что складки надетой скуфии образуют над головой знамение креста. В древности священники и диаконы постоянно носили скуфию, даже в домашней обстановке, снимая ее только за богослужением и перед сном. С упразднением обычая брить волосы на голове порядок ношения скуфии изменился. Епископам и монахам дозволялось носить скуфии в келейной обстановке. Священникам и диаконам разрешалось надевать черную скуфию только при богослужениях на открытом воздухе, в холодную погоду. Даже монастырские послушники, иподиаконы и чтецы могли носить черные скуфии вне храма, но при входе в церковь должны были снимать их, что соблюдается и поныне.

Указом императора Павла I от 18 декабря 1797 года в церковное употребление были введены фиолетовые скуфии и камилавки как награды белому духовенству. В наградной скуфие священник может пребывать и в церкви, совершать богослужения, снимая ее в предусмотренных Уставом случаях. Такую скуфию священнослужители могут носить и повседневно.

Повседневным головным убором епископов и монахов, в котором они могут совершать и некоторые богослужения, является также клобук. Это головной убор, состоящий из камилавки и кукуля. Клобук известен в славянской среде с давних времен. Первоначально это был княжеский головной убор, представлявший собой колпак, отороченный мехом, с пришитым к нему небольшим покрывалом, нисходящим на плечи. Такие колпаки с покрывалами употреблялись и другими знатными людьми на Руси, мужчинами и женщинами. На древних иконах святые Борис и Глеб часто изображены в клобуках. О клобуках, как о княжеском головном уборе, имеются упоминания в летописях. Когда клобук стал головным убором русских монахов - неизвестно. В церковной среде он появился очень давно и имел вид глубокого мягкого колпака из простой материи с меховым околышем. Этимология глагола "нахлобучить" (надеть, надвинуть низко на лоб, на уши головной убор) восходит к корню клобук. Колпак был покрыт черным покрывалом, спускающимся на плечи. Такие клобуки носили на Руси и монахи, и епископы, только у епископов клобуки делались из дорогих материй и иногда украшались драгоценными каменьями. На православном Востоке монашеские головные уборы имели иной вид. Там собственно монашеским кукулем считалось только покрывало, надевавшееся поверх шапочки. Нижняя часть того покрывала, спускавшаяся на спину, стала разделяться на три конца.

С достоверностью неизвестно, когда и почему покрывало монашеских клобуков стало разделяться на три конца. Русские монахи приняли такую форму кукуля от греческих клобуков во второй половине XVIII в. В Греческой Церкви в древности эти три конца "наметки" вероятней всего образовались в связи с обычаем монахов завязывать концы покрывала под подбородком в холодную погоду, во время ветра, в дороге, а также в храме на молитве, чтобы при снятии головного убора, когда это требуется по Уставу, он, не обременяя рук, оставался висеть на спине. Клобук с куку-лем, который двумя нижними концами охватывает шею спереди, а третьими спускается на спину, оказывается очень похож на древний воинский шлем с кольчугой, что делает монашеский головной убор еще более соответствующим словам апостола Павла о "шлеме спасения". В наше время три конца наметки приобрели в основном значение символа Троической благодати, покрывающей главу (т. е. помыслы) монаха.

Некоторые русские святители древности носили белые клобуки. Иконография изображает в таких клобуках свв. митрополитов Петра, Алексия, Иону, Филиппа. Исторические данные впервые свидетельствуют о белом клобуке у Новгородского архиепископа Василия (+ 1354), который был подарен ему, по преданию, Константинопольским патриархом. С этого времени новгородские владыки стали по традиции носить белые клобуки, украшенные иконами и золотым шитьем. На Московском Соборе 1564 г. белый клобук был также присвоен Московскому Митрополиту. С установлением патриаршества в России в 1589 г. белые клобуки стали носить русские патриархи. На Соборе 16 - 1667 гг. всем митрополитам было присвоено право ношения белых клобуков. Но при этом клобуки митрополитов по форме ничем не отличались от монашеских клобуков нового (греческого) образца (с твердой цилиндрической камилавкой), только "наметка" (куколь) у них стали белыми. А клобуки патриархов сохранили древнюю форму сферического колпака, обтянутого белым кукулем, концы которого также отличались от концов монашеской наметки. Три конца патриаршего клобука начинаются почти от колпака, два из них нисходят спереди на грудь, третий-на спину. На вершине патриаршего клобука (на маковце) стал поставляться крест, лобная сторона клобука украшалась иконами, в концах кукуля золотым шитьем изображались херувимы или серафимы. В настоящее время клобук Московского Патриарха на лобной стороне и в концах кукуля имеет образы шестикрылых серафимов, во всем остальном он подобен клобукам древних русских патриархов. Белый цвет митрополичьих и патриарших клобуков означает особенную чистоту помыслов и просвещенность Божественным светом, что соответствует высшим степеням церковной иерархии, которые призваны отображать и высшие степени духовного состояния. В связи с этим клобук патриарха с образами серафимов указывает на то, что патриарх как предстоятель всей Русской Церкви и молитвенник за нее уподобляется ближайшим к Богу высшим ангельским чинам. Форма патриаршего клобука, напоминающего купол храма о крестом наверху, также вполне соответствует положению патриарха, как главы поместной Церкви.

С конца XVIII-начала XIX в. в Русской Церкви утвердился существующий и поныне обычай носить архиепископам на черных, а митрополитам на белых клобуках бриллиантовые кресты. Крест на головном уборе-не новшество. В древней русской и особенно украинской церковной среде кресты на повседневных шляпах носили даже простые священники. У священников этот обычай прекратился в конце XVII-начале XVIII в. Впоследствии бриллиантовые кресты на клобуках стали знаком отличия архиепископов и митрополитов (епископы носят обычный черный монашеский клобук без креста). Бриллиантовый крест может означать высокое духовное совершенство и особенную твердость веры и учения, соответствующие высшим степеням церковной иерархии.

До 1656 года русские монашеские клобуки сохраняли свой древний вид. В 1656 году находившийся в России Антиохийский патриарх Макарий подарил патриарху Никону белый клобук нового образца, употреблявшийся на православном Востоке. Он представлял собою твердую цилиндрическую камилавку, обшитую крепом (кукулем), нисходящим ниже плеч на спину. Вскоре все монахи Троице-Сергиевой Лавры сделали себе черные клобуки по греческому образцу, в течение двух-трех лет все русское монашество стало носить клобуки.

Современный монашеский клобук-это твердая камилавка в форме цилиндра, слегка расширенного кверху, обтянутая черным крепом, нисходящим на спину и имеющим завершение в виде трех длинных концов. Этот креп в обиходе называется наметка (или кукуль). В чине пострижения в монашество под названием клобук разумеется только креп, покрывало, которым обтянута камилавка. Это покрывало иногда называется кукулем, как и покрывало, надеваемое при пострижении в великую схиму. В таком значении клобук называется "шлем надежды спасения", а кукуль великой схимы, по чину пострижения в малую и великую схимы, означает "шлем спасительного упования".

Это символическое значение монашеских покрывал происходит от слов апостола Павла, который говорит: "Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения" (1 Фес. 5, 8), и в другом месте: "Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукаваго; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие" (Еф. 6, 14 - 17). Таким образом, повседневные духовные, особенно монашеские, одежды знаменуют внешними средствами те внутренние качества, которыми должен обладать любой христианин, называемый при крещении воином Христовым, поскольку ему предстоит вести неустанную войну с невидимыми духовными врагами спасения.

Монашествующие всех степеней носят чётки. Это молитвенный предмет, употребляющийся для частого чтения Молитвы Иисусовой. Современные четки-это замкнутая нить, состоящая из ста "зерен", разделенных по десяткам промежуточными "зернами" более крупных размеров, чем рядовые. Келейные четки иногда содержат тысячу "зерен" с таким же разделением. Четки помогают считать (отсюда и их название) количество молитв, полагаемых монахом в ежедневное правило, не сосредотачивая при этом внимания на самом счете. Четки известны с глубокой древности. На Руси они имели в старину форму замкнутой лесенки, состоящей не из "зерен", а из деревянных брусочков, обшитых кожей, или материей, и назывались "лествицей" или "лестовкой" (лестницей). Духовно они означают лестницу спасения, "меч духовный", являют образ непрестанной (вечной) молитвы (кругообразная нить-символ вечности).

Обувью, более всего приличной для священнослужителей всех степеней и монахов, испокон веков в Русской Церкви считались и считаются сапоги. Простота их формы и строгость, не создающая неги и легкости ногам, соответствуют уставным требованиям, предъявляемым к обуви монахов и вообще духовенства. Блаженный Симеон, архиепископ Солунский, считает, что сандалии-обвязки, которыми повязываются ноги новопостриженных монахов, даются "во уготование благовествования мира, дабы монах не повредил мысленных ног души, не был уязвлен мысленными змиями в пяту помыслов, но чтобы наступал на них и попирал льва и дракона, скрытых завистливых зверей злобы, чтобы неуклонно поспешал по пути евангельскому". Такому представлению о символике монашеской обуви более всего соответствуют высокие, прочные русские сапоги-обувь дальних странствий и путешествий по опасным дебрям.

Какие ризы хотели бы носить батюшки? Какие требования к облику священника предъявляет церковная дисциплина в наши дни? В подготовке этого материала нам помогали священники и церковные швеи, ризничные и руководители швейных мастерских.

Для начала – разберемся с основными терминами.

Во внебогослужебное время священник облачается в подрясник и рясу , а также в черную скуфью . Подрясник имеет узкие рукава, ряса – широкие и длинные, находящие на ладонь.

Скуфейка может иметь русский (более распространенный) или греческий фасон. В дониконовские времена форма скуфьи отличалась от современной и напоминала куполок.

Зимняя ряса может быть утеплена ватином или синтепоном и использоваться как пальто. Воротник зимней рясы – отложной, часто делается из меха или бархата. Впрочем, многие батюшки, даже постоянно ходящие в подряснике, предпочитают обычное пальто или куртку черного цвета. Вместо скуфьи нередко надевают обычную шапку. До революции было распространено ношение духовенством шляп: в частности, сохранились фотографии праведного Иоанна Кронштадтского в шляпе с довольно широкими полями.

При совершении всех служб, кроме Божественной Литургии, поверх подрясника батюшки надевают фелонь, пояс, поручи и епитрахиль .

При совершении треб, а также таинства исповеди, батюшка может быть без фелони, но в епитрахили и поручах.

Для служения Литургии священник снимает рясу и надевает вместо нее подризник из тонкой белой или цветной ткани, а поверх него – богослужебные облачения .

За многолетнюю беспорочную службу священник получает церковные награды, являющиеся дополнениями к облачению: цветную скуфью, набедренник, палицу, камилавку, митру .

Архиерей, как и священник, в обычное время носит подрясник и рясу , а также особый архиерейский клобук на голове. Во время богослужения архиерей облачается в подсаккосник, епитрахиль, пояс, саккос, омофор, палицу, поручи, митру .

Диакон во время службы бывает облачен в подрясник, стихарь и орарь .

Алтарники надевают стихари поверх обычной одежды.

Немного истории

На протяжении истории Церкви богослужебные облачения и повседневная одежда священнослужителей видоизменялись в соответствии с культурой и условиями жизни общества. Изначально они произошли от одежд, которые носили древние иудеи, а также жители античных полисов. Считается, что подрясник и ряса напоминают хитон, который носил Спаситель. Одним из прототипов как священнической фелони, так и монашеской мантии стал палий – длинная накидка без рукавов, которую носили первые христиане в знак отречения от соблазнов языческого мира. Ризы, в которой совершается богослужение, в общих чертах сформировались к VI столетию.

В Византии облачения приобрели пышность и благолепие, заимствовав многие детали из придворного церемониала. Например, поручи и архиерейский саккос произошли от одежд императора ромеев.

В Древней Руси самым распространенным материалом для пошива церковных риз был неокрашенный лен, доступная и недорогая ткань. Из нее же шили и рясы, подрясники, а также монашеские одеяния. Также ризы шили из сукна. Парчу ввозили из заморских стран, стоила она очень дорого, а потому облачения из нее были в основном принадлежностью кафедральных соборов и богатых монастырей.

Традиция использовать облачения разных цветов в соответствии с церковными праздниками начала формироваться на Западе в XII столетии. На Руси она прижилась с XVII – XVIII веков, а в Греции не стала повсеместной и по сей день: в этой стране часто можно увидеть священников в многоцветных, украшенных цветочными орнаментами ризах, которые сложно отнести к какому-либо одному богослужебному цвету.

Ряса и подрясник

В наши дни в России священники носят два основных фасона ряс и подрясников: русский и греческий . Это допускается церковным уставом, но на некоторые официальные мероприятия духовенство обязывается являться в рясах русского покроя.

Церковная дисциплина требует, чтобы на богослужении священник был одет в достаточно длинный подрясник, рясу или подризник – находящий на край ботинок. Обувь должна быть черной, без узоров, закрытой.

Русский крой

Русские подрясник и ряса происходят от кафтана-однорядки, который носили наши предки. Кстати, до XVII столетия духовенство носило именно такие кафтаны, а не рясы, формирование же русской рясы произошло под влиянием проникновения в нашу страну греческих одеяний для духовенства. Кафтаны, в которых ходили батюшки, могли быть сшиты из сукна разных цветов: малинового, фиолетового, зеленого. Они имели узкие рукава – в отличие от возникшей позднее русской рясы.

Русская ряса застегивается «встык», без запаха, имеет приталенный фасон. У подрясника рукава узкие, у рясы – узкие у плеч и сильно расширяющиеся книзу. Ворот застегивается на пуговицу. Такой фасон подходит к суровому климату нашей страны: он позволяет сберегать тепло.

Есть две вариации русской рясы: киевская – приталенная только с боков и оставляющая спину прямой, и русская – приталенная со всех сторон.

Известно, что вплоть до самой революции духовенство любило одеяния ярких цветов , например, малиновые. В наши дни приоритет устойчиво держит черная одежда , но используются и другие тона: темно-синий, серый, бежевый, кремовый – особенно в теплое время года. Летние подрясники чаще всего шьют из хлопка со льном в соотношении 80 на 20, 50 на 50 или из чистого льна. Зимой котируются шерсть и синтетика.

Греческий крой

Греческие ряса и подрясник пришли на Русь еще в XVII веке, когда Большой Московский Собор 1666-1667 годов позволил духовенству носить их. Они имеют воротник-стойку. Они намного шире русских, не приталены. На груди у подрясника устроены карманы. Ряса застегивается только на вороте и груди. По сути, такая ряса – трансформация восточного халата. Рукава у греческой рясы широкие по всей длине. Это отвечает требованиям жаркого южного климата, где сформировался данный тип одежды, – особенно хороши в этом плане греческие рясы из натурального шелка. Русские батюшки с удовольствием надевают такие одеяния летом, многие священнослужители предпочитают их в любое время года, ценя свободу движений. В Греции священники носят рясы и подрясники черного цвета, российская традиция цветных одежд духовенства вызывает у них некоторое удивление. Распространены рясы с отворотами из атласного шелка на рукавах. Эти отвороты могут быть и цветными – например, фиолетовыми.

Подрясник, именуемый болгарским, имеет «греческий» воротник-стойку и полы «в стык», как у русского подрясника.

Вот мнение одного из наших российских батюшек:

«Русская ряса мне нравится, в ней есть что-то родное. А греческая – хороший выход в летнюю жару.

Некоторые швеи допускают ошибку, не учитывая разницу между мужской и женской фигурой, и талия русской рясы, сшитой ими, оказывается в районе подмышек. Конечно, это неправильно: ряса – не женское платье, и талия у нее должна находиться на своем месте.

Часто продают рясы и подрясники с не подрубленным низом – имеется в виду, что каждый подошьет их под свой рост. Но если надо, можно и подшитое облачение укоротить. Все же приятнее покупать одежду, которую можно сразу надеть».

Главное отличие русской фелони от греческой – в наличии у первой твердого стоячего оплечья, которое придает облачению форму. Имеет национальные варианты и архиерейское облачение: у русского омофор имеет такую же твердую форму, как оплечье фелони, а у греческого – лежит на плечах. Существует версия, что русская фелонь приобрела свою форму из-за холодной погоды в нашей стране: стоячий ворот защищает от сквозняков. К тому же, он выглядит торжественно и нарядно, отдаленно напоминая высокие воротники русских бояр.

Греческие фелони сегодня распространились и в России, хотя и значительно уступают в популярности более привычным для нашей страны облачениям русского кроя. На территории Украины дело обстоит сложнее: там грекокатолики и автокефалисты носят фелони, у которых оплечье лежит на плечах, а представителям канонической Церкви остается выбирать русские фелони, чтобы паства сразу видела, что храм относится к Русской Православной Церкви.

Греческая фелонь имеет ряд практических преимуществ: она меньше весит, ее легче шить, стирать, перевозить. Твердое оплечье русской фелони требует деликатного отношения, чтобы не терять форму, поэтому перед стиркой его снимают.

Передняя часть у классической греческой фелони несколько длиннее, чем у русской. Поскольку некоторым русским батюшкам это непривычно, появился русифицированный вариант – с укороченной передней частью.

Старообрядцы и единоверцы носят особое облачение, представляющее собой вариацию наших риз. На передней части такой фелони пришиваются 7 пуговиц – по числу Таинств Церкви. Пояс застегивается на пуговицы и имеет так называемые истоки – спускающиеся вниз, на всю длину фелони, ленты-ответвления.

Иерей Алексий, сельский священник:

«В облачении должно быть легко двигаться, делать поклоны, воздевать руки на молитве, поднимать руку для благословения. Оно не должно съезжать, перекашиваться.

Облачение летом должно быть легким, а зимой можно надеть и достаточно плотные ризы.

Важно учитывать детали. Например, хорошо, когда передняя часть облачения заканчивается сантиметров на 20 ниже наперсного креста. Во время богослужения священник воздевает руки и передняя часть фелони заворачивается. Если ниже креста еще достаточно ткани, он оказывается в образовавшемся «кармане», поднимается и опускается вместе с краем ризы. Таким образом, мы не показываем прихожанам перевернувшийся крест. Священник не может постоянно думать, как он выглядит: он молится. Забыл поправить облачение, все перекосилось, крест перевернулся и так застрял – возникают искушения, потому что новоначальные, к сожалению, вместо того, чтобы думать о Боге, смотрят на священника».

Матушка Анна, супруга священника, ризничная и церковная швея с многолетним опытом:

«В основном священники просят, чтобы облачение было легким, удобным и натуральным; чтобы ткань «дышала». Тут особое внимание стоит уделить подкладке – чтобы и она была сшита из «дышащей» ткани. Помню, один пожилой священник просил меня: «Аннушка, ты мне сделай так, чтобы я дышал. Чтобы мне было в ризах легко. Ты представляешь, я Литургию служу: надеваю рубашку, подрясник, подризник – и еще облачение такое тяжелое! К концу службы я уже не дышу и не хожу».

Алина Сергейчук

Одежда священника резко отличается от одеяний обычных людей. Она свидетельствует о звании и сане богослужителя. Еще в древние времена одеяние священников играло большую роль. Каждый атрибут имеет собственный тайный смысл. Любая незначительная деталь может поменять образ.

Люди часто видят священников церкви: в храмах, по телевидению и т.д. Каждый раз у них могут меняться элементы в одеянии, оттенки и пр.

У богослужителей существуют строгие правила в манере одежды, которые запрещено менять, им нужно лишь следовать. Некоторые устои известны еще с древних времен, а другие появилось относительно недавно. Тем не менее, каждый элемент одежды что-то значит.

Облачение священника православной церкви

Главными деталями одежды являются ряса и подрясник.

Облачение православного священника (для увеличения нажмите)

Подрясник — нижняя часть одежды. Выглядит оно, как полотно длиной до пяток. У монахов подрясник лишь черного оттенка. Представители низшего духовенства надевают черные, серые, коричневые и темно-синие одеяния, а в летнее время года — белые. В качестве материала могут послужить шерсть и хлопчатобумажные ткани. Шелк при изготовлении элемента одежды используется редко.

Под рясой подразумевается верхняя часть одеяния с удлиненными ниже пальцев рукавами. Чаще всего носят рясу темного цвета, однако встречается подобная цветовая гамма, как у подрясника. При изготовлении используется тот же материал. Иногда на этих элементах гардероба есть подкладка.

Мантия — удлиненное полотно с застежками. В древности ее носили люди, которые недавно отреклись от языческой веры и приняли православие. В Древней Руси появление перед народом без мантии жестоко пресекалось. Ее считали святой вещью, так как в те времена не было другой верхней одежды. Цвет мантии — преимущественно черный.

Важным атрибутом в образе священника были украшения, например, наперсный крест . Эта вещица появилась у русских богослужителей относительно недавно.

Крест — это признак того, что человек является последователем Иисуса Христа, который прошел страшные муки за грехи народа.

Священник обязан иметь в сердце образ Спасителя и подражать Ему. Наперсный крест вешается на двухконечную цепь, которая является символом обязанностей служителя. Он, как пастырь для овец, несет ответственность за прихожан, помогает им найти ответы на вопросы. Все детали изготавливают серебряно-вызолочеными.

Панагия — символ священника о принадлежности к церкви. Как церковный знак, возник он в католичестве. У патриархов на Руси было принято носить 1 крест и 2 панагии. В современное время она выглядит так: образ Божией Матери в округлой или вытянутой форме.

Головные уборы духовенства

Приближенные к Богу могут носить на голове особый убор. Например, в низшем духовенстве надевают скуфью. Скуфья — маленькая круглая шапочка. По форме она напоминает чашку без подставки.

На древней Руси скуфьей закрывали побритую часть головы. Раньше снимать ее было запрещено, поэтому богослужители даже дома носили ее.

Еще одним повседневным головным убором священников является клобук . Он также начинает свою историю в древности. Раньше клобуки носили лишь князья. В церковном деле эти головные уборы появились давно.

Представляет собой колпак из мягкой материи с меховой отделкой. Клобук покрывают черной длинной материей.

Сейчас этот головной убор претерпел внешние изменения. Клобук — шапка цилиндрической формы с расширением кверху, обтянута крепом темного цвета, который заходит за спину и заканчивается тремя удлиненными хвостами.

Цвет облачения священников на празднования

Оттенки одеяния богослужители могут сменять. Цветовое сочетание меняется в зависимости от православного мероприятия, его значимости или события, которое отмечают по церковному календарю. У служителей существуют строгие рамки в одежде, которые им запрещено нарушать.

Вот некоторые правила расцветки для служителей Богу:

| Расцветка | Празднование | Символика |

| Золотой/желтый | Все даты, посвященные Христосу; памятный день церковных служителей (пророк, святитель, апостол и др.). | Связь с небесными силами. |

| Синий и голубой | Праздники, посвященные Пресвятой Богородице; Принесение во храм. | Внутреннее спокойствие. |

| Белый | День памяти Небесных бесплодных сил. | Пустота, чистота. |

| Бордовый/фиолетовый | Памятный день Воздвижения Креста Господня. | Духовная умиротворение; крестный поход. |

| Зеленый | Праздники юродивых и святых; Пятидесятница; Вербное воскресение; Духов День. | Вечность, рождение, преобразования в окружающем мире. |

| Белый | Погребение; Рождество Христово; Вознесение Господне; Преображение Господне; Богоявление. | Путь в небесный мир. Священный свет, озаряющий Божьи создания. |

| Белый, красный с золотистыми вставками | Воскресение Христова | Свет, появившийся из захоронения Иисуса Христа. |

В православии следует надевать такие расцветки, которые соответствуют гамме праздника. Особое внимание этому уделяют женщины: они меняют головные платки. Также на красный угол в доме кладут полотно соответствующего оттенка. Однако это необязательное условие. Менять цвета в одежде можно по желанию.

Для участия в Богослужении, дьяконы облачаются в следующие одежды: стихарь, орарь и поручи.

Стихарь – длинная одежда без разреза спереди и сзади, с отверстием для головы и широкими рукавами. Стихарь знаменует чистоту души. Право ношения стихаря может быть дано и псаломщикам, и прислуживающим в храме мирянам.

Орарь – длинная широкая лента из той же материи, что и стихарь. Знаменует благодать Божию, которую диакон получил в таинстве Священства. Носится диаконом, протодиаконом, иеродиаконом и архидиаконом на левом плече, поверх стихаря.

Поручи – узкие нарукавники, стягивающиеся шнурками. Стягивают рукава стихаря у диакона и подризника у священников и епископов. Представляют собой широкие полосы из плотной материи с изображением креста. Поручи напоминают узы (веревки) на руках Спасителя во время Его страданий.

Облачение Священника.

Для исправления Богослужения, священник облачается с такие одеяния, как, подризник, епитрахиль, пояс, поручи, фелонь (или риза), набедренник. Подризник

– род стихаря, предназначенный для облачения священника и архиерея. Подризник представляет собой длинную до пят одежду с узкими рукавами светлого (белого, желтого) цвета. Архиерейский подризник имеет гамматы, или источники – ленты, стягивающие рукава у запястья, которые рассматриваются как символическое изображение потока крови из прободенных рук Иисуса Христа. Подризник напоминает хитон (нижнюю одежду), в которой ходил по земле Иисус Христос.

Подризник

– род стихаря, предназначенный для облачения священника и архиерея. Подризник представляет собой длинную до пят одежду с узкими рукавами светлого (белого, желтого) цвета. Архиерейский подризник имеет гамматы, или источники – ленты, стягивающие рукава у запястья, которые рассматриваются как символическое изображение потока крови из прободенных рук Иисуса Христа. Подризник напоминает хитон (нижнюю одежду), в которой ходил по земле Иисус Христос.Епитрахиль – длинная лента, огибающая шею и двумя концами спускающаяся вниз. Знаменует двойную, по сравнению с диаконом, благодать, подаваемую священнику дл свершения таинств. Епитрахиль надевается поверх подризника или рясы. Без епитрахили священник или архиерей не могут священнодействовать. На епитрахили нашивается семь крестов. Шесть спереди (по три на каждой половине), в знак того, что священник может совершать шесть таинств. Еще один крест, седьмой, находится на шее и символизирует то, что священник принял свое священство от епископа и подвластен ему, и несет на себе бремя служения Иисусу Христу.

Пояс надевается поверх епитрахили и подризника. Пояс напоминает полотенце, которым опоясывался Иисус Христос, когда омывал ноги своим ученикам на Тайной Вечери.

Риза (Фелонь)

– верхняя одежда священника, надеваемая поверх других одежд. Одежда длинная, широкая, без рукавов, с отверстием для головы и большим вырезом спереди, доходящим до пояса, для свободного движения рук. Верхние оплечья фелони твердые и высокие. Задний, верхний край фелони имеет вид усеченного треугольника или трапеции и возвышается над плечами священнослужителя.

Риза (Фелонь)

– верхняя одежда священника, надеваемая поверх других одежд. Одежда длинная, широкая, без рукавов, с отверстием для головы и большим вырезом спереди, доходящим до пояса, для свободного движения рук. Верхние оплечья фелони твердые и высокие. Задний, верхний край фелони имеет вид усеченного треугольника или трапеции и возвышается над плечами священнослужителя. Своим видом фелонь напоминает багряницу, в которую был обличен страждущий Иисус Христос и толкуется как одежда истины. Поверх ризы на груди священника находится наперсный крест.

Набедренник – четырехугольный плат, привешиваемый на ленте через плечо за два угла на правом бедре. Выдается священникам Русской православной церкви в качестве награды за усердную, продолжительную службу. Символизирует меч духовный.

Облачение Епископа (Архиерея).

Епископ (архиерей) облачается во все одежды священника: подризник, епитрахиль, пояс, поручи. Только риза заменяется саккосом, а набедренник палицею. Кроме того, одеваются омофор, митра, панагия. Саккос

– верхнее одеяние епископа, заменяющее ризу и имеющее то же символическое значение – багряницу Спасителя. По покрою представляет собой длинную просторную одежду (обычно не сшитую по бокам) с короткими широкими рукавами и вырезом для головы. Из-под саккоса видны и подрясник, и епитрахиль.

Саккос

– верхнее одеяние епископа, заменяющее ризу и имеющее то же символическое значение – багряницу Спасителя. По покрою представляет собой длинную просторную одежду (обычно не сшитую по бокам) с короткими широкими рукавами и вырезом для головы. Из-под саккоса видны и подрясник, и епитрахиль.Палица – четырехугольный плат, привешиваемый за один угол, сверх саккоса на левом бедре. В символическом значении палица, как и набедренник, имеет тот же смысл духовного меча, то есть Слова Божия, которыми всегда должен быть вооружён пастырь. Но по сравнению с набедренником, палица принадлежит к более высокому уровню, так как символизирует ещё и край полотенца, которым Иисус Христос отирал ноги ученикам.

Омофор

– длинный, широкий, лентообразный плат, украшенный крестами. Возлагается на плечи епископа таким образом, что, охватывая кругом шею, одним концом спускается спереди, а другим сзади (великий омофор). Без омофора епископ не может совершать никакой службы. Омофор надевается поверх саккоса и символизирует овцу, заблудшую и принесенную добрым пастырем на плечах в дом (Лк.15:4-7

), то есть спасение Иисусом Христом человеческого рода. А облачённый в него епископ изображает собой Христа Доброго Пастыря, который взял заблудшую овцу на плечи и отнёс её к незаблудшим (то есть ангелам) в дом Отца Небесного.

Омофор

– длинный, широкий, лентообразный плат, украшенный крестами. Возлагается на плечи епископа таким образом, что, охватывая кругом шею, одним концом спускается спереди, а другим сзади (великий омофор). Без омофора епископ не может совершать никакой службы. Омофор надевается поверх саккоса и символизирует овцу, заблудшую и принесенную добрым пастырем на плечах в дом (Лк.15:4-7

), то есть спасение Иисусом Христом человеческого рода. А облачённый в него епископ изображает собой Христа Доброго Пастыря, который взял заблудшую овцу на плечи и отнёс её к незаблудшим (то есть ангелам) в дом Отца Небесного. Панагия – небольшой круглый образ Спасителя или Божьей Матери, украшенный цветными камнями. Носится на груди, поверх саккоса.

Орлец

– небольшой круглый коврик с изображением орла, подкладываются во время богослужения под ноги епископу. Означает, что епископ должен, подобно орлу, возноситься от земного к небесному. Духовный смысл орлеца с изображением города и парящего над ним орла указывает прежде всего на небесное происхождение и достоинство епископского сана. Становясь повсюду на орлец, архиерей как бы все время покоится на орле, то есть орёл как бы постоянно носит на себе епископа.

Орлец

– небольшой круглый коврик с изображением орла, подкладываются во время богослужения под ноги епископу. Означает, что епископ должен, подобно орлу, возноситься от земного к небесному. Духовный смысл орлеца с изображением города и парящего над ним орла указывает прежде всего на небесное происхождение и достоинство епископского сана. Становясь повсюду на орлец, архиерей как бы все время покоится на орле, то есть орёл как бы постоянно носит на себе епископа.Облачение Священнослужителей (Видео).

Знаки Пастырской Власти.

При богослужении епископы употребляют жезл

или посох

, как знак высшей пастырской власти. Посох дается также архимандритам и игуменам, как начальникам монастырей.

При богослужении епископы употребляют жезл

или посох

, как знак высшей пастырской власти. Посох дается также архимандритам и игуменам, как начальникам монастырей.Головные Уборы.

Голову священнослужителей во время богослужения украшают митра, или камилавка. Для более повседневных нужд используется скуфья. Митра

– головной убор епископа, украшенный небольшими образками и цветными камнями. Знаменует собой терновый венец, который был возложен на голову Иисуса Христа. Митра украшает священнослужителя, поскольку он во время богослужения изображает Царя Христа, и одновременно напоминает о терновом венце, которым был коронован Спаситель. В православной церкви при надевании митры на архиерея читается молитва: «Положи, Господи, на главу твою венец и от камений драгих…

» как и при совершении таинства брака. По этой причине, митра понимается также как образ золотых венцов, которыми венчаются праведники в Царствии Небесном на брачном пире сочетавания Иисуса Христа с Церковью.

Митра

– головной убор епископа, украшенный небольшими образками и цветными камнями. Знаменует собой терновый венец, который был возложен на голову Иисуса Христа. Митра украшает священнослужителя, поскольку он во время богослужения изображает Царя Христа, и одновременно напоминает о терновом венце, которым был коронован Спаситель. В православной церкви при надевании митры на архиерея читается молитва: «Положи, Господи, на главу твою венец и от камений драгих…

» как и при совершении таинства брака. По этой причине, митра понимается также как образ золотых венцов, которыми венчаются праведники в Царствии Небесном на брачном пире сочетавания Иисуса Христа с Церковью.В Русской православной церкви до 1987 года митру с крестом носили не все архиереи, а только архиепископы, митрополиты и патриархи. По представлению патриарха Пимена Священный Синод на своём заседании 27 декабря 1987 года определил, что митру с крестом имеют право носить все архиереи. Следует отметить, что в некоторых дохалкидонских церквах (в частности, армянской и коптской) митру с крестом носят иподиаконы.

Разновидностью православной митры является митра-корона, имеющая над нижним пояском зубчатый венец (как правило из 12 лепестков). Митра-корона до XVIII века была основным типом митры.

Камилавка

- это высокий цилиндрический с расширением кверху головной убор фиолетового цвета, почетная награда православных священников.

Камилавка

- это высокий цилиндрический с расширением кверху головной убор фиолетового цвета, почетная награда православных священников. Скуфья - повседневный головной убор православных духовных лиц всех степеней и званий. Представляет собой небольшую круглую чёрную, мягко складывающуюся шапочку; складки надетой скуфьи образуют вокруг головы знамение креста.

В древнерусской церкви скуфью носили, по древнему обычаю греческой церкви, не только священники, но и диаконы для прикрытия головы, на маковке которой выстригался небольшой круг (гуменце).

В древнерусской церкви скуфью носили, по древнему обычаю греческой церкви, не только священники, но и диаконы для прикрытия головы, на маковке которой выстригался небольшой круг (гуменце).Фиолетовая бархатная скуфья даётся представителям белого духовенства как награда - вторая после набедренника. Значение награды скуфья получила с 1797 года.

Повседневные Одеяния.

Основными повседневными одеяниями духовенства и монашества всех степеней являются подрясник и ряса. Подрясник

– нижнее одеяние, представляет собою длинное, до пят, с наглухо застегнутым воротом одеяние с узкими рукавами. У монашествующих подрясник должен быть черного цвета. Цвет подрясников белого духовенства черный, темно-синий, коричневый, серый и белый для лета. Материал: сукно, шерсть, сатин, лен, чесуча, реже шелковые ткани.

Подрясник

– нижнее одеяние, представляет собою длинное, до пят, с наглухо застегнутым воротом одеяние с узкими рукавами. У монашествующих подрясник должен быть черного цвета. Цвет подрясников белого духовенства черный, темно-синий, коричневый, серый и белый для лета. Материал: сукно, шерсть, сатин, лен, чесуча, реже шелковые ткани.Ряса – верхнее одеяние с длинными, ниже ладоней, широкими рукавами. Наиболее распространенный цвет рясы - черный, но могут быть рясы темно-синего, коричневого, белого, реже кремового и серого цвета. Материалы для ряс те же, что и для подрясников. И подрясники, и рясы могут быть на подкладке. Для обихода существуют рясы, представляющие собою демисезонные и зимние пальто. Это рясы первого вида, с отложным воротником, отороченным черным бархатом или мехом. Зимние рясы-пальто делаются на теплой подкладке.

Все богослужения, кроме литургии, совершаются священником в подряснике и рясе, поверх которых надеваются особые богослужебные одеяния (ризы). При служении литургии, а также в особых случаях, когда по Уставу священник должен быть в полном богослужебном облачении, ряса снимается и поверх подрясника надевается подризник и другие ризы. Диакон служит в подряснике, поверх которого надет стихарь. Епископ совершает все богослужения в подряснике, на который надеваются особые святительские ризы. Исключение составляют лишь некоторые молебны, литии, келейные и другие священнослужения епископа, когда он может служить в рясе или рясе и мантии, поверх которых надета епитрахиль.

Все богослужения, кроме литургии, совершаются священником в подряснике и рясе, поверх которых надеваются особые богослужебные одеяния (ризы). При служении литургии, а также в особых случаях, когда по Уставу священник должен быть в полном богослужебном облачении, ряса снимается и поверх подрясника надевается подризник и другие ризы. Диакон служит в подряснике, поверх которого надет стихарь. Епископ совершает все богослужения в подряснике, на который надеваются особые святительские ризы. Исключение составляют лишь некоторые молебны, литии, келейные и другие священнослужения епископа, когда он может служить в рясе или рясе и мантии, поверх которых надета епитрахиль.Таким образом, повседневные одеяния духовенства являются обязательной основой и богослужебных облачений.

Цвет богослужебных одеяний символизирует праздники, события, дни памяти, в которые совершается богослужение. Перечислим эти цвета:

- Золотой (жёлтый) всех оттенков (Царский цвет).

Дни памяти пророков, апостолов, святителей, равноапостольных, прочих служителей Церкви, а также благоверных царей и князей и на Лазареву субботу (иногда также служат в белом).

Золотые ризы используются на воскресных богослужениях, а также в большинство дней года, если не совершается чья-либо память.

- Белый (Божественный цвет).

Праздники: Рождества Христова, Богоявления, Сретения, Преображения и Вознесения, на Лазареву субботу (иногда также служат в жёлтом), бесплотных небесных сил, а также при начале пасхального богослужения. Белые облачения, символизируют свет, воссиявший от гроба Иисуса Христа при Его Воскресении.

Белые ризы используются при совершении таинства крещения, венчания и на заупокойных богослужениях, а также при облачении новопоставленного в священный сан.

- Голубой (цвет Высшая чистоты и непорочности).

Богородичные праздники: Благовещение, Ризоположение, Успение, Рождество Пресвятой Богородицы, Покров, Введение, дни памяти Богородичных икон.

Голубой цвет различных оттенков, вплоть до синего, имеют мантии митрополитов.

Фиолетовый или тёмно-красный.

Крестопоклонная неделя Великого поста; Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня; Воздвижение Креста Господня.

Фиолетовый цвет имеют епископские и архиепископские мантии, а также наградные скуфии и камилавки.

- Красный, Тёмно-красный, Бордовый, Багряный.

Цвет праздников и дней памяти мучеников. Великий Четверг.

При Пасхе - радость Воскресения Христова. В дни памяти мучеников - цвет крови мучеников.

- Зелёный (цвет животворения и вечной жизни)

.Disqus

всё о санах священников, саны русской православной церкви и их облачения

По примеру ветхозаветной церкви, где были первосвященник, священники и левиты, святые Апостолы установили и в новозаветной христианской Церкви три степени священства: епископов, пресвитеров (т. е. священников) и диаконов.Все они называются священнослужителями, потому что через таинство священства они получают благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой; совершать богослужения, учить людей христианской вере и доброй жизни (благочестию) и управлять церковными делами.

Епископы составляют высший чин в Церкви. Они получают высшую степень благодати. Епископы называются еще архиереями , т. е. начальниками иереев (священников). Епископы могут совершать все Таинства и все церковные службы. Это значит, что епископам принадлежит право не только совершать обычное Богослужение, но и посвящать (рукополагать) в священнослужители, а равно освящать миро и антиминсы, что не дано священникам.

По степени священства все епископы между собою равны, но старейшие и наиболее заслуженные из епископов называются архиепископами, столичные же епископы называются митрополитами , так как столица называется по-гречески митрополией. Епископы древних столиц, как то: Иерусалима, Константинополя (Царьграда), Рима, Александрии, Антиохии, а с XVI века и русской столицы Москвы, называются патриархами. В период с 1721 года по 1917 год, Русская Православная Церковь управлялась Святейшим синодом. В 1917 году собравшимся в Москве Священным Собором был избран снова для управления Русской Православной Церковью "Святейший патриарх Московский и всея России".

Митрополиты

В помощь епископу иногда дается другой епископ, который, в таком случае, называется викарием , т. е. наместником. Экзарх — титул главы отдельного церковного округа. В настоящее время существует только один экзарх — митрополит Минский и Заславльский, управляющий Белорусским экзархатом.

Священники, а по-гречески иереи или пресвитеры , составляют второй священный чин после епископа. Священники могут совершать, с благословения епископа, все таинства и церковные службы, кроме тех, которые положено совершать только епископу, т. е. кроме таинства священства и освящения мира и антиминсов.

Христианская община, подчиненная ведению священника, называется егоприходом.

Более достойным и заслуженным священникам дается звание протоиерея

, т. е. главного иерея, или первенствующего священника, а главному между ними - званиепротопресвитера.

Если священник является в то же время монахом (черное священство), то он называется иеромонахом

, т. е. священномонахом.

В монастырях существует до шести степеней подготовки к ангельскому образу:

Трудник / трудница

— проживает и работает в монастыре, но ещё не выбрал монашеский путь.

Послушник / послушница

— прошедший в монастыре послушания трудник, получивший благословение носить подрясник и скуфейку (для женщин апостольник). При этом у послушника остаётся мирское имя. Семинарист или приходской пономарь принимается в монастырь в чин послушника.

Рясофорный послушник / рясофорная послушница

— послушник, которому благословлено носить некоторые иноческие одежды (например рясу, камилавку (иногда клобук) и чётки). Рясофорный или иноческий постриг (инок / инокиня) — символическое (как при крещении) пострижение волос и наречение нового имени в честь нового небесного покровителя, благословляется носить рясу, камилавку (иногда клобук) и чётки.

Мантийный или монашеский постриг или малый ангельский образ или малая схима (монах / монахиня

) — даются обеты послушания и отречения от мира, постригаются символически волосы, изменяется имя небесного покровителя и благословляются монашеские одежды: власяница, подрясник, тапочки, параманный крест, четки, пояс (иногда кожаный ремень), ряса, клобук, мантия, апостольник.

Схима или великая схима или великий ангельский образ (схимник, схимонах / схимница, схимонахиня

) — даются повторно те же обеты, постригаются символически волосы, изменяется имя небесного покровителя и добавляются одежды:аналав и куколь вместо клобука.

Монах

Схимонах

Иеромонахам, по назначению их настоятелями монастырей, а иногда и независимо от этого, как почетное отличие, дается звание игумена или более высокое звание архимандрита . Особенно достойные из архимандритов избираются в епископы .

Игумен Роман (Загребнев)

Архимандрит Иоанн (Крастьянкин)

Диаконы (Дьяконы) составляют третий, низший, священный чин. "Диакон" слово греческое и означает: служитель. Диаконы служат епископу или священнику при Богослужении и совершении таинств, но сами совершать их не могут.Участие диакона в Богослужении не обязательно, а потому во многих церквах служба происходит без диакона.

Некоторые диаконы удостаиваются звания протодиакона

, т. е. перводиакона.

Монах, получивший сан диакона, называется иеродиаконом

, а старший иеродиакон - архидиаконом

.

Кроме трех священных чинов, в Церкви существуют еще низшие служебные должности: иподиаконы, псаломщики (дьячки) и пономари. Они, принадлежа к числуцерковнослужителей, поставляются на свою должность не через таинство Священства, а только по архиерейскому на то благословенно.

Псаломщики

имеют своей обязанностью читать и петь, как при Богослужении в храме на клиросе, так и при совершении священником духовных треб в домах прихожан.

Псаломщик

Пономари имеют своею обязанностью созывать верующих к Богослужению колокольным звоном, возжигать свечи в храме, подавать кадило, помогать псаломщикам в чтении и пении и так далее.

Пономарь

Иподиаконы участвуют только при архиерейском служении. Они облачают архиерея в священный одежды, держат светильники (трикирий и дикирий) и подают их архиерею для благословения ими молящихся.

Иподиаконы

Священнослужители, для совершения Богослужений, должны облачаться в особые священные одежды. Священные одежды изготовляются из парчи или другой какой-либо пригодной для этого материи и украшаются крестами. Одежды диакона составляют: стихарь, орарь и поручи.

Стихарь есть длинная одежда без разреза спереди и сзади, с отверстием для головы и с широкими рукавами. Стихарь полагается и для иподиаконов. Право ношения стихаря может быть дано и псаломщикам и прислуживающим в храме мирянам. Стихарь знаменует чистоту души, которую должны иметь лица священного сана.

Орарь

есть длинная широкая лента из той же материи, как и стихарь. Она носится диаконом на левом плече, сверх стихаря. Орарь знаменует благодать Божию, которую диакон получил в таинстве Священства.

Поручами именуются узкие нарукавники, стягивающиеся шнурками. Поручи напоминают священнослужителям, что они совершая таинства или участвуя в совершении таинств веры Христовой, выполняют это не собственными силами, а силою и благодатью Божией. Поручи напоминают также узы (веревки) на руках Спасителя во время Его страданий.

Облачение священника составляют: подризник, епитрахиль, пояс, поручи и фелонь (или риза).

Подризник есть стихарь в несколько измененном виде. Отличается он от стихаря тем, что делается из тонкой белой материи, и рукава у него узкие со шнурками на концах, которыми они затягиваются на руках. Белый цвет подризника напоминает священнику, что он должен всегда иметь чистую душу и проводить беспорочную жизнь. Кроме того, подризник напоминает собою еще и тот хитон (нижнюю одежду), в которой ходил на земле Сам Господь наш Иисус Христос и в котором Он совершил дело нашего спасения.

Епитрахиль есть тот же орарь, но только сложенный вдвое так, что, огибая шею, он спускается спереди вниз двумя концами, которые для удобства сшиты или чем-нибудь соединены между собою. Епитрахиль знаменует особенную, двойную сравнительно с диаконом, благодать, подаваемую священнику для совершения таинств. Без епитрахили священник не может совершать ни одной службы, как и диакон - без ораря.

Пояс надевается поверх епитрахили и подризника и знаменует готовность служить Господу. Пояс знаменует также Божественную силу, которая укрепляет священнослужителей в прохождении их служения. Пояс напоминает и то полотенце, которым препоясался Спаситель при омовении ног ученикам Своим на Тайной

Риза, или фелонь, надевается священником сверх других одежд. Одежда эта длинная, широкая, без рукавов, с отверстием для головы сверху и с большой вырезкой спереди для свободного действия рук. Своим видом риза напоминает ту багряницу, в которую был облечен страждущий Спаситель. Ленты, нашитые на ризе, напоминают потоки крови, которые текли по Его одеждам. Вместе с тем, риза напоминает священникам и об одежде правды, в которую они должны быть облечены, как служители Христовы.

Поверх ризы, на груди у священника находится наперсный крест.

За усердную, продолжительную службу священникам даются в награду набедренник, то есть четырехугольный плат, привешиваемый на ленте через плечо ва два угла на правом бедре, означающий меч духовный, а равно и головные украшения - скуфья и камилавка

.

Камилавка.

Епископ (архиерей) облачается во все одежды священника: подризник, епитрахиль, пояс, поручи, только риза у него заменяется саккосом, а набедренник палицею. Кроме того, епископ надевает омофор и митру.

Саккос - верхняя одежда епископа, похожая на укороченный снизу и в рукавах диаконский стихарь, так что из-под саккоса у епископа видны и подризник и епитрахиль. Саккос, как и риза у священника, знаменует собою багряницу Спасителя.

Палица, это - четырехугольный плат, привешиваемый за один угол, сверх саккоса на правом бедре. В награду за отлично-усердную службу право носить палицу иногда получают от правящего архиерея и заслуженные протоиереи, носящие ее также с правой стороны, а набедренник в таком случае помещается на левой. У архимандритов же как и у архиереев палица служит необходимой принадлежностью их облачения. Палица, как и набедренник, означает духовный меч, т. е. слово Божие, которым должны быть вооружены духовные лица для борьбы с неверием и нечестием.

На плечах, сверх саккоса епископы носят омофор. Омофор есть длинный широкий лентообразный плат, украшенный крестами. Он возлагается на плечи епископа так, что, охватывая кругом шею, одним концом спускается спереди, а другим сзади. Омофор - слово греческое и означает наплечник. Омофор исключительно принадлежит епископам. Без омофора епископ, как священник без епитрахили, не может совершать никакой службы. Омофор напоминает епископу, что он должен заботиться о спасении заблуждающихся подобно евангельскому доброму пастырю, который, отыскав пропавшую овцу, несет ее домой на своих плечах.

На груди, поверх саккоса, кроме креста, у епископа имеется еще и панагия, что значит "Всесвятая". Это - небольшой круглый образ Спасителя или Божией Матери, украшенный цветными камнями.

На голову епископу возлагается митра, украшенная небольшими образками и цветными камнями. Митра знаменует собою терновый венец, который был возложен на голову страждущего Спасителя. Митру имеют также и архимандриты. В исключительных случаях правящий архиерей дает право наиболее заслуженным протоиереям при Богослужениях надевать митру вместо камилавки.

При Богослужении епископы употребляют жезл или посох, как знак высшей пастырской власти. Посох дается также архимандритам и игуменам, как начальникам монастырей. Во время Богослужения под ноги епископу подкладываются орлецы. Это - небольшие круглые коврики с изображением орла, летящего над городом. Орлецы означают, что епископ должен, подобно орлу, возноситься от земного к небесному.

Домашнюю одежду епископа, священника и диакона составляют подрясник (полукафтанье) и ряса. Поверх рясы, на груди епископ носит крест и панагию, а священник - крест

Повседневная одежда священнослужителей Православной Церкви, рясы и подрясники, как правило, изготавливаются из ткани черного цвета , который выражает смирение и непритязательность христианина, пренебрежение внешней красотой, внимание к внутреннему миру.

Во время богослужений поверх повседневной одежды надеваются церковные облачения, которые бывают различных цветов.

Облачения белого цвета используются при совершении богослужений в праздники, посвященные Господу Иисусу Христу (за исключением Вербного Воскресения и Троицы), ангелам, апостолам и пророкам. Белый цвет этих облачений символизирует святость, пронизанность нетварными Божественными Энергиями, принадлежность горнему миру. При этом белый цвет является воспоминанием о Фаворском свете, ослепительном свете Божественной славы. В белых облачениях совершается литургия Великой Субботы и Пасхальная утреня. В этом случае белый цвет символизирует славу Воскресшего Спасителя. В белых облачениях принято совершать погребение и все заупокойные службы. В данном случае этим цветом выражается надежда на упокоение усопшего в Царстве Небесном.

Облачения красного цвета используются во время литургии Светлого Христова Воскресения и на всех богослужениях сорокадневного пасхального периода.Красный цвет в данном случае - символ всепобеждающей Божественной Любви. Кроме того, красные облачения используются в праздники, посвященные памяти мучеников и в праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя. В этом случае красный цвет облачений - это воспоминание о крови, пролитой мучениками за христианскую веру.

Облачения голубого цвета

, символизирующего девственность, применяются исключительно на богослужения Богородичных праздников. Голубой цвет - это цвет Неба, с которого сходит на нас Дух Святой. Поэтому голубой цвет - это символ Духа Святого. Это символ чистоты.

Вот почему голубой (синий) цвет используется в церковном богослужении в дни праздников, связанных с именем Божией Матери.

Пресвятую Богородицу Святая Церковь называет сосудом Духа Святого. Дух Святой сошёл на неё и Она стала Матерью Спасителя. Пресвятая Богородица с детства отличалась особой чистотой души. Поэтому Богородичным цветом и стал голубой (синий) цвет.Мы видим священнослужителей в голубых (синих) облачениях в праздники:

Рождества Божией Матери

В день Её Введения во храм

В день Сретения Господня

В день Её Успения

В дни прославления икон Божией Матери

Облачения золотого (желтого) цвета

используются на службах, посвященных памяти святителей. Золотой цвет - символ Церкви, Торжества Православия, которое утверждалось трудами святых епископов. В этих же облачениях совершаются воскресные службы. Иногда в золотых облачениях совершаются богослужения в дни памяти апостолов, создававших первые церковные общины проповедью Евангелия. Не случайно поэтому жёлтый цвет богослужебных облачений является наиболее часто используемым. Именно в жёлтые одеяния облачаются священники в воскресные дни (когда прославляется Христос, его победа над силами ада).

Кроме того, облачения желтого цвета полагаются и в дни памяти апостолов, пророков, святителей - то есть тех святых, которые своим служением в Церкви напоминали Христа Спасителя: просвещали людей, призывали к покаянию, раскрывали Божественные истины, совершали таинства, будучи священниками.

Облачения зеленого цвета

используются на богослужениях Вербного Воскресения и Троицы. В первом случае зеленый цвет связан с воспоминанием о пальмовых ветвях, символе царственного достоинства, которыми жителями Иерусалима встречали Иисуса Христа. Во втором случае зеленый цвет - символ обновления земли, очищенный благодатью ипостасно явившегося и всегда пребывающего в Церкви Святого Духа. По этой же причине зеленые облачения надеваются на богослужениях, посвященных памяти преподобных, святых подвижников-монахов, которые были боле, чем другие люди, преображены благодатью Святого Духа. Облачения зелёного цвета используются в дни памяти преподобных - то есть святых, ведущих подвижнический, монашеский образ жизни, уделивших особое внимание подвигам духовным. Среди них - и преподобный Сергий Радонежский, основатель Свято-Троице-Сергиевой Лавры, и преподобная Мария Египетская, проведшая много лет в пустыне, и преподобный Серафим Саровский и многие-многие другие.

Связано это с тем, что подвижническая жизнь, которую вели эти святые, изменила их человеческую природу - она стала иной, она обновилась - её освятила Божественная благодать. В своей жизни они соединились со Христом (Которого символизирует жёлтый цвет) и со Святым Духом (Которого символизирует второй цвет - голубой).

Облачения фиолетового или багряного (темно бордового)

цвета надеваются на праздники, посвященные Честному и Животворящему Кресту. Они же используются на воскресных службах Великого поста. Этот цвет является символом крестных страданий Спасителя и связан с воспоминаниями о багрянице, в которую облачили Христа, смеявшиеся над ним римские воины (Мф.27, 28). В дни воспоминания крестных страданий Спасителя и Его крестной смерти (воскресные дни Великого поста, Страстная седмица - последняя неделя перед Пасхой, в дни поклонения Кресту Христову (День Воздвижения Креста Господня и др.)

Оттенки красного цвета в фиолетовом напоминают нам о крестных страданиях Христа.Оттенок же синего цвета (цвета Духа Святого) означает, что Христос есть Бог, Он неразрывно связан с Духом Святым, с Духом Божиим, Он - одна из ипостасей Пресвятой Троицы. Фиолетовый цвет в ряду цветов радуги седьмой. Это соответствует седьмому дню сотворения мира. Господь творил мир шесть дней, седьмой же день стал днём покоя. После крестных страданий закончился земной путь Спасителя, Христос победил смерть, победил силы ада и упокоился от дел земных.