Индикаторы включения для электропаяльников

Предлагаемое устройство предназначено для световой индикации потребляемого тока (и соответственно мощности) нагрузкой, подключённой к осветительной сети 220 В. Его включают в разрыв одного из сетевых проводов. Особенности устройства — отсутствие какого-либо дополнительного источника питания и гальваническая развязка от сети. Этого удалось добиться применением светодиодов повышенной яркости свечения и трансформатора тока.

Схема индикатора приведена на рис. 1 . В его состав входят трансформатор тока Т1, два однополупериодных выпрямителя на диодах VD1 и VD2 со сглаживающими конденсаторами С1 и С2. К первому выпрямителю подключены последовательно соединённые све-тодиоды HL1 и HL4, ко второму — HL2 и HL3. Параллельно светодиодам HL2 — HL4 установлены подстроечные резисторы R1 - R3. С помощью этих резисторов можно установить выходной ток выпрямителя, при котором соответствующие светодиоды начинают светить.

Рис. 1

Когда ток нагрузки протекает через первичную обмотку трансформатора Т1, во вторичной возникает переменное напряжение, которое выпрямляют оба выпрямителя. Индикатор настроен так, что при токе нагрузки менее 0,5 А напряжения на выходах выпрямителей недостаточно для свечения светодио-дов. Когда ток превысит это значение, начнётся слабое, но заметное свечение светодиода HL1 (красного цвета). По мере роста тока нагрузки выходной ток выпрямителя также возрастает. Если ток нагрузки достигнет 2 А, включится светодиод HL2 (зелёного цвета), при токе более 3 А светится HL3 (синего), а когда ток превысит 4 А, начнёт светить белый светодиод HL4. Эксперименты показали, что индикатор работоспособен до тока нагрузки 12 А, для бытовых условий этого вполне достаточно, при этом ток через светодиоды не превышает 15...18 мА.

Рис. 2

Все элементы индикатора, кроме трансформатора, установлены на печатной плате из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита, чертёж которой показан на рис. 2. В устройстве применены подстроечные резисторы СПЗ-19, конденсаторы — оксидные импортные, диоды можно использовать любые маломощные выпрямительные, светодиоды — обязательно повышенной яркости свечения.Трансформатор тока изготовлен из понижающего трансформатора малогабаритного блока питания (120/12 В, 200 мА). Активное сопротивление первичной обмотки — 200 Ом. Обмотки этого трансформатора намотаны в отдельных секциях, что упрощает доработку. Его первичная обмотка станет вторичной обмоткой трансформатора тока Т1, а вторичную удаляют и взамен неё наматывают провод первичной обмотки. Для указанных выше параметров индикатора число витков первичной обмотки — три, провод должен быть в надёжной изоляции и рассчитан на сетевое напряжение и ток, потребляемый нагрузкой. Для изготовления трансформатора также подойдёт любой маломощный серийный понижающий трансформатор, например, из серий ТП-121,ТП-112.

Для градуировки шкалы индикатора можно применить амперметр переменного тока и понижающий трансформатор с напряжением вторичной обмотки 5...6 В и током до нескольких ампер. К этой обмотке последовательно подключают налаживаемое устройство, амперметр и нагрузку — переменный резистор сопротивлением 10...15 Ом и мощностью 25 Вт. Изменяя сопротивление нагрузочного резистора, устанавливают требуемый ток и подстроечными резисторами добиваются зажигания соответствующего этому току свето-диода.

Рис. 3

Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 3. Трансформатор и плату допустимо размещать на большом удалении друг от друга. Изменяя число витков первичной обмотки трансформатора тока, можно перестроить индикатор на другой интервал индикации тока. Это устройство позволяет также индицировать потребляемую нагрузкой мощность в интервале от 100 Вт до нескольких киловатт, для этого светодиодную шкалу следует проградуи-ровать в единицах мощности.

И. НЕЧАЕВ, г. Москва. Радио №6, 2014г

Индикатор нагрузки

А. ЛАТАЙ КО, г. Днепропетровск, Украина

Иногда потребитель электрической энергии и его выключатель установлены в разных помещениях. В таких случаях желательно иметь визуальный контроль включенного состояния потребителя, оснастив выключатель дополнительным индикатором. Автор предлагаемой статьи описывает сравнительно простую конструкцию такого индикатора, демонстрируя при этом грамотный подход к выбору его элементов. Редакция надеется, что эта сторона статьи будет полезна многим читателям.

Широко известны выключатели совмещенные в одном корпусе с индикатором наличия сетевого напряжения . Однако такой подход не гарантирует штатную работу потребителя, так как фактически контролируется лишь наличие напряжения на "выходе" выключателя. Чтобы убедиться, что напряжение достигло потребителя, необходимы дополнительные провода. Их легко предусмотреть при устройстве новой проводки, но при модернизации существующей это может вызвать значительные затруднения.

В ряде случаев более информативны и удобны в монтаже индикаторы, реагирующие на по,реи яемыи нагрузкой ток. Их включают последовательно с выключателем и нагрузкой. Прокладывать дополнительные провода не требуется. Примером такого решения может служить индикатор, предложенный в . Малое число используемых деталей позволяет уместить его в корпусе стандартного выключателя. Добавив к этому индикатору еще несколько деталей, удалось расширить его функции и сделать прибор более удобным.

На рис. 1 приведена схема доработанного индикатора. При разомкнутом выключателе SA1 в цепи лампы EL1 непрерывно течет слабый ток (приблизительно 9 мА), ограниченный емкостным сопротивлением конденсатора С1. Нить накаливания лампы при таком токе остается холодной а зе пеныи кристалл светодиода HL1 светится. Потребление электроэнергии в этом состоянии очень незначительно. При замкнутом выключателе SA1 индикатор работает, как описано в , цвет свечения светодиода сменяется красным.

Постоянная подсветка облегчает использование выключателя в темноте. При обрыве цепи, например, по причине перегорания лампы, светодиод остается выключенным при любом поло-

жении выключателя SA1. Это позволяет своевременно, еще до того, как возникнет необходимость включить освещение, заменить перегоревшую лампу или устранить обрыв проводов.

Преобразователем тока нагрузки в напряжение, необходимое для светодиода, служат диоды VD1-VD3. Идеально, если снимаемое с них напряжение не зависит от мощности нагрузки хотя бы в наиболее ходовом интервале 15...200 Вт. Чтобы сделать правильный выбор, были экспериментально сняты вольт-амперные характеристики некоторых диодов и малогабаритных диодных мостов (плюсовой и минусовой выводы мостов при измерении были соединены вместе).

Напряжение измерялось в установившемся тепловом режиме после прогрева испытуемого диода протекающим током. Дело в том, что с увеличением температуры кристалла падение напряжения на р-п-переходе диода уменьшается, что в какой-то мере компенсирует увеличение пропорционального току падения напряжения на омическом сопротивлении полупроводникового материала. За счет этого эф фекта наиболее пологая зависимость напряжения от тока наблюдается у нагревающихся до большей температуры малогабаритных диодов повышенной мощности (1N4007, 1N5817). Это подтверждают экспериментально снятые графики, изображенные на рис. 2.

В индикатор необходимо установить столько последовательно соединенных диодов, чтобы в сумме на них падало напряжение, превышающее прямое падение напряжения на "красном" кристалле светодиода (1,6...1,9 В). Три диода 1N4007 (суммарное напряжение около 2,4 В) удовлетворяют этому условию. Излишек гасит резистор R2. Если по конструк-

тивным соображениям вместо отдельных диодов предпочтительнее использовать малогабаритный выпрямительный мост, диоды VD2-VD5 можно заменить цепью, показанной на рис. 3. Свойств индикатора это не изменит.

Терморезистор RK1 с отрицательным температурным коэффициентом ограничивает начальный бросок тока через холодную нить лампы накаливания EL1 и диоды VD2-VD5, что способствует увеличению ресурса лампы и повышению надежности индикатора. В момент включения практически все напряжение сети приложено к имеющему значительное сопротивление холодному терморезистору, ток в цепи лампы меньше номинального. С прогревом сопротивление терморезистора уменьшается в десятки раз, а сопро-

тивление лампы EL1 возрастает. В установившемся режиме на терморезисторе падает всего 2...2,5 В, что почти не сказывается на яркости свечения лампы. Ее "замедленное" включение почти не заметно, так как переходный процесс длится не более 1 с.

Естественно, применение терморезистора эффективно только при условии, что интервал между выключением и последующим включением освещения превышает 5...7 мин, необходимых для его охлаждения. Для нагрузок, не имеющих ярко выраженного "пускового" тока, терморезистор не нужен и может быть исключен

На рис. 4 приведены фотоснимки обычного выключателя для скрытой проводки с установленным внутри индикатором. Его плата изготовлена из фольгированного стеклотекстолита с помощью резака. Ввиду ее простоты и многообразия конструкций выключателей чертеж платы не приводится.

Конденсатор С1 - К73-17. Выводы светодиода HL1 удлинены жестким изолированным проводом, а в клавише выключателя для него проделано отверстие овальной формы. Светодиод L-59SRSGW можно заменить другим трехвыводным двухцветным повышенной или обычной яркости, например, серии АЛС331. Подбирая светодиод, следует учитывать, что через него течет импульсный ток, пиковое значение KOioporo для "красного" кристалла в два, а для "зеленого" - в 3,14 раза больше среднего.

Заметно нагревающиеся диоды VD2-VD5 и терморезистор RK1 подняты над платой на всю длину выводов. Тип терморезистора - КМТ-12. Такие ранее применялись в системах размагничивания кинескопа телевизоров УЛПЦТ Так как рабочая температура терморезистора достигает 90 °С, он не должен касаться других деталей и пластмассового корпуса выключателя.

При мощности лампы более 150 Вт в лицевой крышке выключателя полезно просверлить несколько вентиляционных отверстий. А если мощность лампы 60 Вт и менее, от диска терморезистора необходимо, надпилив надфилем, отломить половину. Это увеличит вдвое начальное сопротивление терморезистора и во столько же раз уменьшит по верхность его охлаждения. Необходимая рабочая температура и малые по-

тери напряжения будут достигнуты при меньшем токе.

Налаживание сигнализатора сводится к установке подборкой резистора R2 тока через "красный" кристалл свето-диода 8... 10 мА. На ток через "зеленый" кристалл, зависящий от емкости конденсатора С1, номинал резистора R2 не влияет. Значение тока определяют по падению напряжения на резисторе R2, измеренному стрелочным вольтме-

тром магнитоэлектрической системы (например, авометром Ц4315).

ЛИТЕРАТУРА

1. Юшин А. Клавишные выключатели со световой индикацией. - Радио, 2005, № 5, с. 52.

2. Горенко С. Индикатор включенной нагрузки. - Радио, 2005, № 1, с. 25.

Индикаторы на неоновых лампах

В сетевых промышленных и самодельных электрорадиоустройствах нередко используют световой сигнализатор, состоящий из неоновой лампы и ограничительного резистора. Такой сигнализатор обычно включают на входе устройства либо после выключателя. Однако его возможности ограничены: в первом случае лампа индицирует наличие сетевого напряжения независимо от положения выключателя, во втором – при замыкании.

Рис.1

Более «информативен» сигнализатор с двумя грациями яркости свечения лампы (причем меньшей яркости соответствует разомкнутое положение выключателя, большей - замкнутое), позволяющий не только безошибочно определять рабочую позицию выключателя, но и находить в темноте включенный в сеть прибор.

Одна из таких схем приведена на рис.1 (Схема1). Здесь узел индикации составлен из резисторов R 1, R 2, диодов VD 1, VD 2 и неоновой лампы HL 1. При разомкнутом выключателе питания Q 1 (режим I ) сетевое напряжение поступает на лампу HL 1 через резистор R 1, диод VD 1 и нагрузку R н, в качестве которой может быть нагревательный прибор, электродвигатель, блок питания или обычная лампа накаливания. Поскольку диоды включены встречно – последовательно, цепь VD 2 R 2 практически не шунтирует неоновую лампу. При замкнутом Q 1 (режим II ) лампа питается через элементы VD 2, R 2 а цепь R 1 VD 1, подсоединенная в этом случае параллельно «неонке», не оказывает на нее влияние.

Удобней и наглядней сигнализатор с двумя индикаторными лампами. Такое устройство (схема которого – на рис.1 (Схема 2)) предназначено для однополюсного выключателя. В исходном режиме I светит «неонка» HL 1, питаясь через цепь R 1 R н (цепь HL 2 R 2 второй лампы зашунтирована нагрузкой R н). При замыкании Q 1 (режим II ) HL 1 гаснет, и сетевое напряжение окажется приложенным к цепи HL 2 R 2 – загорается HL 2.

Диоды могут быть использованы любые кремниевые, рассчитанные на обратное напряжение не ниже 300 В (Д226Б, КД102Б, любые из серии КД105 и др.).

Савицкий Е.

г. Коростень,

Житомирской обл.

Сигнализатор подключения потребителя к сети 220В

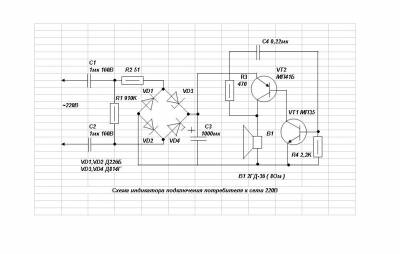

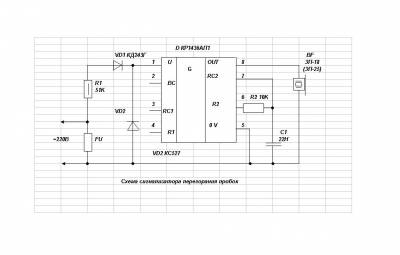

Для контроля подключений потребителя энергии к сети 220В удобно использовать звуковой сигнализатор (рис.2).

Рис.2

Сигнализатор издает кратковременный, длительностью 1…2 с, звуковой сигнал при подключении к сети 220В потребителей, мощность которых превышает 20Вт. Любой потребитель энергии (нагрузка) в момент подключения к сети 220В из-за дребезга контактов штепсельного разъема или включателя аппарата дает незначительные помехи в электрической сети. Чем больше мощность потребителя, тем сильнее помехи. Если подключить к фазовому проводу сети 220В осциллограф, то через соответствующий делитель напряжения можно будет наблюдать незначительно измененную форму синусоиды.

Потребители энергии и прибор должны находится на одном электрическом контуре – до счетчика установленного в доме. Прибор будет полезен для контроля несанкционированного включения кем-либо потребителя или автоматическим включением/выключением электрических приборов. В последнем случае нужно ориентироваться по звуку, издаваемому устройством.

Устройство может находиться в подключенном состоянии в режиме 24 ч неограниченное время. Ток потребления устройством находится в пределах 15 мА. Конденсаторы С1 и С2 работают в режиме гасящих напряжение резисторов, оказывая небольшое сопротивление переменному току и не излучая тепло. Если в качестве В1 применять капсюль типа ДЭМШ или низкоомный телефон типа ТК-67, ТОН-1 с сопротивлением более 50 Ом, то звуковой сигнал будет излучатся постоянно, пока на схему подано напряжение. При применении низкоомной динамической головки сопротивлением 8 Ом генератор не работает и находится в ждущем режиме.

При включении в сети бытового потребителя, устройство издаст сигнал только в момент дребезга контактов включателя новой нагрузки в сети 220В, когда источник питания пропустит помеху к транзисторному генератору и небольшой всплеск напряжения окажется достаточным для запуска генератора на 1…2 с.

Собранное из исправных элементов устройство начинает работать сразу.

Светодиоды обычно применяются для индикации в низковольтных сетях. Если же нужно индицировать включение электроприбора, работающего от сети 220 В и не имеющего вторичных низковольтных цепей питания, в качестве индикатора используют неоновые лампочки. Но светодиод тоже может работать в сети переменного тока, для этого его включить согласно схеме на рисунке 3.

Рис.3

Если гаснет свет

Причин для отлючения электричества много. Это и ремонтные работы, и аварии на линиях, и перегрузки.

Определить, отключили сеть или перегрели пробки, вечером можно, посмотрев на соседние дома. А как быть днем?

Несложное электронное устройство – индикатор перегорания пробок – запищит, если пробки перегорели у вас. Но если света нет и молчит сигнал, значит, электричество отсутствует не только в вашем доме.

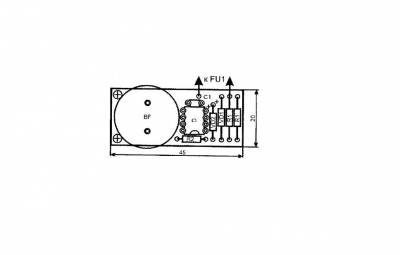

Схема индикатора показана на рис.4.

Рис.4

Конструкция содержит всего несколько деталей.

Действует устройство так. Когда пробка исправна, на индикаторе напряжение отсутствует. При ее перегорании происходит обрыв цепи и на устройство поступит напряжение сети. Начинает работать генератор на микросхеме КР1436АП1, и пьезоизлучатель BF издает звук.

Напряжение сети ограничивается резистором R 1 и выпрямленное диодом VD 1 поступает на стабилитрон VD 2, который ограничивает его величину.

В индикаторе применены резисторы типа С2-33, ОМЛТ или КМ.

Резистор R 1 можно заменить на два по 100 кОм 0,25 Вт.

Евдокимов И.

(«Левша»)

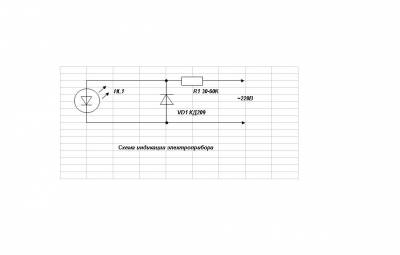

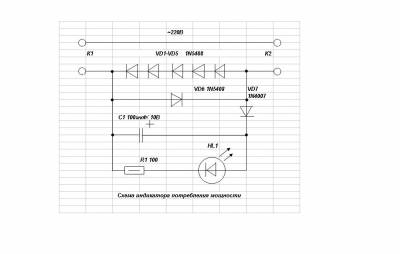

Индикатор включения электроприбора

Схема, показанная на рис.5, индицирует включенное состояние прибора, питающегося от электросети.

Рис.5

Вернее, она показывает есть ток в цепи от сети к прибору, или нет. То есть, в отличие от схемы, когда индикаторный светодиод или неоновая лампа включается параллельно прибору, эта схема позволяет определить не только поступает ли напряжение на прибор, но и потребляет ли прибор мощность. Так как могут быть варианты когда прибор не работает, например, из-за поломки или внутреннего отключения. Так вот этот индикатор показывает, работает прибор фактически или нет.

Схема содержит датчик тока на диодах VD 1- VD 6. Он практически берет небольшой кусочек одной полуволны, равный сумме прямых напряжений падения диодов VD 1- VD 5. Схема двунаправленная, то есть нагрузка или сеть может быть или на конце К1 или на конце К2. Когда цепь разомкнута (нагрузка выключена или неисправна, не работает), ток не протекает и на диодах VD 1- VD 5 ничего не падает.

Если же нагрузка включена и потребляет мощность, то через диоды VD 1- VD 5 протекает ток и на них выделяется некоторое пульсирующее напряжение. Которое своими пульсациями через диод VD 7 заряжает емкость конденсатора С1. На этом конденсаторе появляется некоторое напряжение, достаточное для свечения светодиода HL 1.

Важная особенность схемы в том, что индикатор работает в очень широком диапазоне потребляемой мощности. Это получается потому что диодам свойственно стабилизировать прямое напряжение падения и на линейном участке ВАХ диода оно уже почти не меняется в широком диапазоне тока.

Диоды VD 1- VD 6 должны быть такими, чтобы выдерживали максимальный ток нагрузки. Светодиод HL 1 – может быть обычным индикаторным, но будет нагляднее, если поставить мигающий двуцветный светодиод.

Кузянский Л .

Литература :

1.Piet Germing.Automatic Lighting Switch.

Elektor , №7-8 , 2008

Практически все электро- и электронные приборы, питающиеся от электросети напряжением 230 В, оснащают световыми индикаторами включённого состояния. Нередки случаи, когда оставленные без присмотра включённые электроприборы становились причиной пожара. Наличие световых индикаторов включения позволяет контролировать их состояние и в большинстве случаев предотвратить неприятные последствия забывчивости. Тем не менее есть целый класс электронагревательных приборов, которые такими индикаторами не оснащаются. Это - один из основных инструментов радиолюбителя - электропаяльники. В предлагаемой вниманию читателей статье автор рассказывает, как самому встроить световой индикатор включённого состояния в паяльники, рассчитанные на питание напряжением от нескольких единиц до 230 В.

При сборке электронных конструкций или демонтаже радиодеталей с печатных плат иногда приходится пользоваться несколькими электропаяльниками разной мощности, поддерживая одни из них включёнными постоянно, другие включать время от времени по необходимости. Чтобы в каждый момент знать, в каком состоянии находится тот или иной паяльник, их можно оснастить несложными световыми индикаторами.

Основная проблема при этом состоит в том, куда поместить индикатор. На рис. 1 показана схема индикатора, в котором применена лампа тлеющего разряда. Это устройство предназначено для электропаяльников, работающих от сети переменного тока напряжением 230 В. Индикаторная лампа HL1 и токоограничивающий резистор R1 установ-лены внутри корпуса разборной ручки "китайского" паяльника мощностью 40 Вт (реальная - 30 Вт), совмещённого с вакуумным отсосом припоя (рис. 2). Лампа HL1 - миниатюрная (диаметром 3 и длиной 8 мм) газоразрядная, применяемая в импортных рокерных (клавишных) выключателях (напряжение - около 60 В, цвет свечения - оранжевый). На её стеклянный баллон надет и приклеен цианакрилатным клеем резиновый оранжевый светофильтр от ламп накаливания 12 В 40 мА, применявшихся в импортных автомагнитолах. Лампа со светофильтром частично выведена наружу, для чего в корпусе ручки просверлено отверстие диаметром 4,5 мм. Внутри ручки лампа и резистор приклеены сначала цианакрилатным клеем, затем, через несколько часов, синтетическим клеем "Квинтол-люкс". Свечение этой лампы хорошо заметно даже на фоне очень яркого освещения рабочего места.

Рис. 1. Схема индикатора, в котором применена лампа тлеющего разряда

Рис. 2. Индикаторная лампа HL1 и токоограничивающий резистор R1

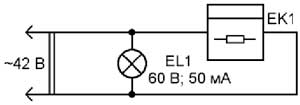

На рис. 3 показана схема индикатора для электропаяльников с рабочим напряжением 36, 40 или 42 В. Функцию собственно индикатора выполняет малогабаритная (длина без латунных контактов - 32 мм) сигнальная лампа накаливания на номинальное напряжение 60 В и ток 50 мА. Такую лампу затруднительно смонтировать в ручке электропаяльника, поэтому она помещена в отрезок полупрозрачного пластмассового корпуса от фломастера, надетый на шнур питания в нескольких сантиметрах от ручки паяльника (рис. 4). Вместо указанной лампы можно использовать любую другую с близкими значениями рабочих напряжения и тока (например, 48 В и 60 мА). Особенность такого индикатора в том, что его свечение хорошо видно с любого угла обзора.

Рис. 3. Схема индикатора для электропаяльников с рабочим напряжением 36, 40 или 42 В

Рис. 4. Сигнальная лампа накаливания на номинальное напряжение 60 В и ток 50 мА

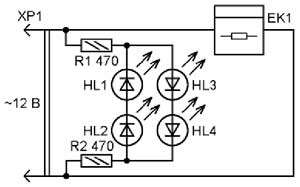

На рис. 5 показана схема светодиодного индикатора, рассчитанного на рабочее напряжение 12 В. Устройство может работать при питании паяльника напряжением как постоянного, так и переменного тока. Светодиоды HL1 - HL4 - SMD-исполнения, зелёного цвета свечения, включены попарно встречно-параллельно. Вместе с токоограничивающими резисторами R1 и R2 они смонтированы на печатной плате размерами 22х3 мм (рис. 6) из двухсторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм (светодиоды попарно установлены на её разных сторонах). Индикатор смонтирован в отрезке длиной 29 мм прозрачного пластмассового корпуса от "школьной" шариковой авторучки диаметром 9 мм (рис. 7).

Рис. 5. Схема светодиодного индикатора

Рис. 6. Светодиоды HL1 - HL4 - SMD-исполнения на печатной плате

Рис. 7. Монтаж индикатора

Установив токоограничивающие резисторы пропорционально меньшего или большего сопротивления, такой индикатор можно применить в электропаяльниках, рассчитанных на рабочее напряжение 6 или 24 В. Для более равномерного распределения выделяющегося тепла внутри корпуса индикатора установлены два одинаковых токоограничивающих резистора вместо одного большего сопротивления.

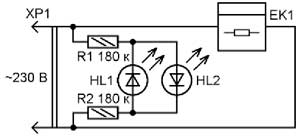

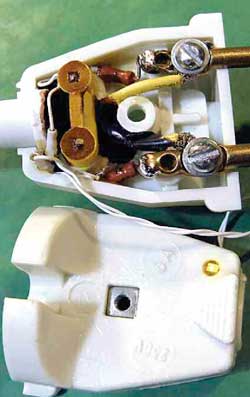

Схема светодиодного индикатора включения паяльника, рассчитанного на работу от сети переменного тока напряжением 230 В, показана на рис. 8. Светодиоды HL1, HL2 включены встречно-параллельно, ток через них ограничивают резисторы R1, R2. Устройство смонтировано в тонкой сетевой вилке (рис. 9). Чтобы не было её заметного нагрева, применены сверхъяркие SMD-светодиоды жёлтого цвета свечения (использовались в автомобильной магнитоле для подсветки кнопок). Средний ток через светодиоды - около 640 мкА при напряжении сети 230 В. Суммарное сопротивление резисторов R1, R2 выбрано с таким расчётом, чтобы избежать повреждения их и корпуса вилки при напряжении до 420 В.

Рис. 8. Схема светодиодного индикатора включения паяльника

Рис. 9. Монтаж светодиодов HL1, HL2

Перед монтажом к светодиодам аккуратно припаяны отрезки тонкого многожильного монтажного провода в фторопластовой изоляции (без специального приспособления сделать это будет непросто). Резисторы припаяны к латунным контактам сетевой вилки, светодиоды установлены в просверленные с разных сторон вилки отверстия. Изнутри они приклеены клеем "Квинтол-люкс", снаружи - цианакри-латным или прозрачным эпоксидным клеем. Выводы резисторов с припаянными к ним проводами приклеены к корпусу вилки клеем БФ. Свечение кристаллов этих светодиодов также хорошо заметно даже при очень ярком освещении рабочего места.

На всех фотографиях индикаторы показаны в рабочем состоянии. Для фиксации положения индикаторов на шнурах питания паяльников использован белый или прозрачный этиленвини-лацетатный клей. Для изоляции соединений и дополнительной фиксации индикаторных узлов использованы термоусаживаемые трубки соответствующего диаметра. При оснащении паяльников описанными индикаторами также желательно надеть на шнур питания два-три отрезка термоусаживаемой трубки чуть большего диаметра, но не подвергать их термообработке. Это позволит при необходимости легко отремонтировать повреждённый шнур питания, что при эксплуатации электропаяльников случается нередко. В заключение следует отметить, что для сигнализации о включении паяльников вместо самодельных индикаторов можно использовать светящиеся провода с встроенной светодиодной подсветкой, если заменить ими провода питания.

А.МУСИЕНКО,

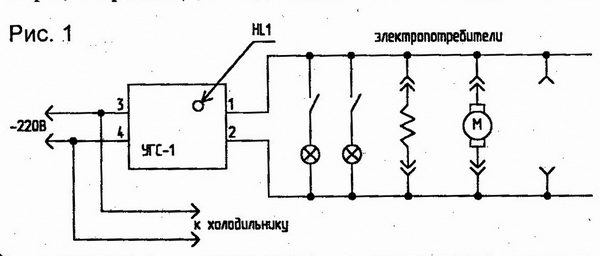

Как известно, очень много пожаров происходит из-за оставленных без присмотра включенными различных электроприборов. Это и обогреватели, и телевизоры, и прочее. Для индикации наличия включенных электроприборов и служит устройство "Уходя, гасите свет" - УГС-1. Оно включается последовательно в цепь энергопотребителей (рис.1).

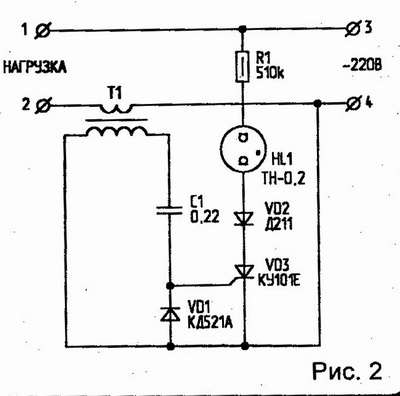

Схема УГС-1 показана на рис.2.

При включенном электроприборе горит неоновая лампочка HL1. Если все потребители выключены, неонка гореть не будет. Устанавливать УГС-1 желательно возле выходной двери.

Само УГС-1 ток практически не потребляет, а суммарный ток включенных через него потребителей может достигать 6 А.

Радиолюбитель 8/97

Розетка с индикатором включенной нагрузки.

А. ОЗНОБИХИН, г. ИркутскОборудовав обычную розетку предлагаемым светодиодным индикатором, можно повысить удобство пользования этим самым распространенным электроприбором. Индикатор не только покажет, что сеть исправна и поможет найти розетку в темноте, но и изменит цвет свечения, если к розетке подключена нагрузка. А о срабатывании в результате перегрузки встроенного в розетку предохранителя сигнализирует мигающий красный светодиод.

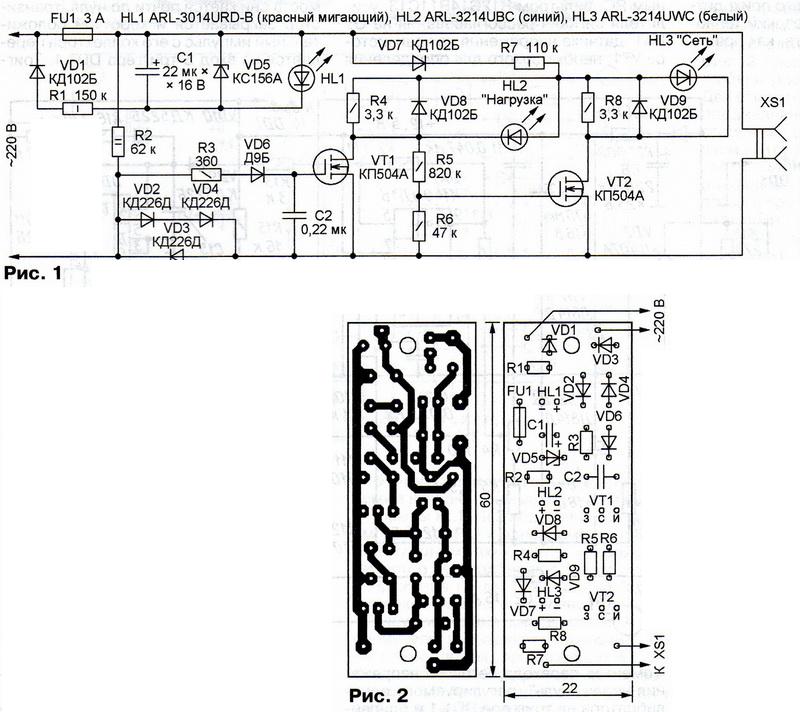

Таким индикатором желательно оснастить те розетки, к которым подключают питаемые от сети приборы, не имеющие собственных индикаторов включения и предохранителей. Устройство, собранное по схеме, изображенной на рис. 1, следует разместить внутри корпуса розетки XS1, а при недостатке в нем места - рядом с розеткой в отдельном корпусе.

В случае перегорания плавкой вставки FU1 сетевое напряжение будет приложено через резистор R2 и нагрузку (если она подключена) к ранее зашунтированным вставкой элементам VD1, R1, С1, VD5 и HL1. Диод VD1 пропускает только прямые для него полуволны сетевого напряжения, которые через токоограничительный резистор R1 заряжают конденсатор С1 до напряжения стабилизации стабилитрона VD5. Этого напряжения достаточно для работы мигающего светодиода HL1, подающего сигнал о неисправности.

Пока к розетке XS1 не подключена нагрузка, сколько-нибудь заметный ток через диоды VD2-VD4 не протекает, падение напряжения на них близко к нулю. Поэтому конденсатор С2 разряжен и полевой транзистор VT1 закрыт. Находящийся в цепи его стока светодиод HL2 не светится. Зато напряжение на резисторе R6 достаточно для открывания транзистора VT2. В цепи его стока течет ток. Светится, указывая на наличие напряжения в сети и помогая найти розетку в темноте, светодиод HL3.

Если нагрузка подключена к розетке XS1 и потребляет ток, его отрицательные полуволны протекают через диод VD3, а положительные - через соединенные последовательно диоды VD2 и VD4, падения напряжения на которых достаточно, чтобы через резистор R3 и диод VD6 зарядить конденсатор С2 до напряжения, при котором транзистор VT1 будет открыт. Включится светодиод HL2, сигнализирующий о наличии нагрузки, так как напряжение между стоком и истоком транзистора VT1 уменьшится при этом практически до нуля. Нулевым станет и напряжение между затвором и истоком транзистора VT2. Этот транзистор закроется, выключая светодиод HL3.

Следует заметить, что срабатывание индикатора от нагрузки мощностью всего 1 Вт достигнуто благодаря низкому (всего 0,6 В) пороговому напряжению полевого транзистора КП504А (VT1). Заменять этот транзистор другим не следует. А вот однотипный транзистор в позиции VT2 можно заменить на КП501 А.

Максимальная мощность нагрузки, подключаемой к розетке XS1, зависит от допустимого прямого тока диодов VD2- VD4. Для диодов указанного на схеме типа ток не должен превышать 1,7 А, а мощность нагрузки - 500...700 Вт.

Диоды КД102Б можно заменить на КД105Б или другие выпрямительные с допустимым обратным напряжением не менее 300 В, а диод Д9Б - другим германиевым той же серии или, например, серии Д2. Вместо стабилитрона КС156А подойдет любой маломощный с напряжением стабилизации 3,9...5,6 В.

Светодиоды типов, указанных на схеме, можно заменять другими с аналогичными характеристиками, выбирая цвет их свечения по собственному вкусу. Необходимо лишь помнить, что у того, кто будет пользоваться розеткой, должны сложиться устойчивые ассоциации между цветом свечения индикатора и ситуацией.

Мигающий светодиод (HL1) можно заменить обычным немигающим. Конденсатор С1 при этом из устройства можно исключить, а стабилитрон VD5 заменить обычным диодом, включив его в том же направлении. Светодиоды HL2 и HL3 можно заменить одним двуцветным трехвыводным или даже использовать два кристалла разного цвета свечения в многоцветном светодиоде. Заменить все три светодиода (HL1 - HL3) одним полноцветным без заметного усложнения и переделки схемы не представляется возможным, так как пары светодиодов имеют общие катоды. Желаемой яркости свечения светодиодов HL2 и HL3 можно добиться подборкой резистора R7, однако устанавливать его менее 22 кОм нежелательно из-за слишком большого тепловыделения.

Вариант печатной платы сигнализатора, предназначенной для установки в корпус сетевого удлинителя с несколькими розетками, показан на рис. 2. Конденсатор С1 - К50-35, С2 - любой керамический или пленочный.

Если немного уменьшить размеры платы, ее можно встроить и в настенную розетку для открытой проводки.

При недостатке места внутри розетки, утапливаемой в стену, сигнализатор можно выполнить в виде вставляемого в такую розетку переходника.