Ток в однополупериодном выпрямителе. Двухполупериодный выпрямитель — однофазные, трехфазные, мостовые

Ещё в начале ХХ века имел место очень принципиальный спор между корифеями электротехники. Какой ток выгоднее передавать потребителю на большие расстояния: постоянный или переменный? Научный спор выиграли сторонники передачи переменного тока по проводам высоковольтных линий от подстанции к потребителю. Эта система принята во всём мире и успешно эксплуатируется до сих пор.

Но большинство электронной техники и не только бытовой, но и промышленной питается постоянными напряжениями и это привело к созданию целой отрасли электрики – преобразование (выпрямление) переменного тока. После того как электронная лампа была забыта, главным элементом любого выпрямителя стал полупроводниковый диод .

Схемотехника выпрямителей весьма обширна, но самым простым является однополупериодный выпрямитель .

Однополупериодный выпрямитель.

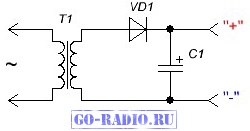

Напряжение с вторичной обмотки силового трансформатора подаётся на один единственный диод. Вот схема.

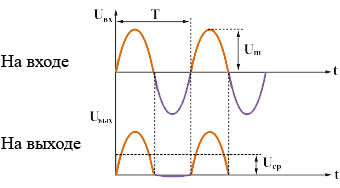

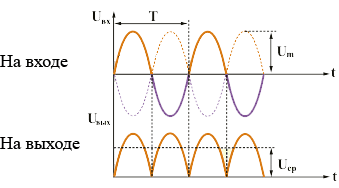

Поэтому выпрямитель и назван однополупериодным. Выпрямляется только один полупериод и на выходе получается импульсное напряжение. Форма его показана на рисунке.

Схема проста и не требует большого количества элементов. Это и сказывается на качестве выпрямленного напряжения. При низких частотах переменного напряжения (например, как в электросети - 50 Гц) выпрямленное напряжение получается сильно пульсирующим. А это очень плохо.

Для того чтобы снизить величину пульсации выпрямленного напряжения приходится брать величину конденсатора С1 очень большую, порядка 2000 – 5000 микрофарад, что увеличивает размер блока питания, так как электролиты на 2000 - 5000 мкф имеют довольно большие размеры. Поэтому на низких частотах эта схема практически не используется. Зато однополупериодные выпрямители прекрасно зарекомендовали себя в импульсных блоках питания работающих на частотах 10 – 15 кГц (килогерц). На таких частотах величина ёмкости фильтра может быть очень небольшой, а простота схемы уже не столь сильно влияет на качество выпрямленного напряжения.

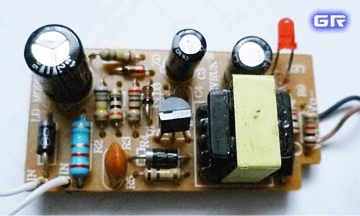

Примером использования однополупериодного выпрямителя может служить простой зарядник от сотового телефона. Так как зарядник сам по себе маломощный, то в нём применяется однополупериодная схема, причём как во входном сетевом выпрямителе 220V (50Гц), так и в выходном, где требуется выпрямить переменное напряжение высокой частоты со вторичной обмотки импульсного трансформатора.

К несомненным достоинствам такого выпрямителя следует отнести минимум деталей, низкую стоимость и простые схемные решения. В обычных (не импульсных) блоках питания многие десятилетия успешно работают двухполупериодные выпрямители.

Двухполупериодные выпрямители.

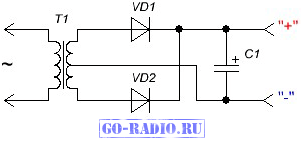

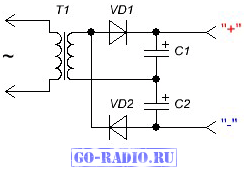

Они бывают двух схемных решений: выпрямитель со средней точкой и мостовая схема, известная, как схема Гретца. Выпрямитель со средней точкой требует более сложного в исполнении силового трансформатора, хотя диодов там используется в два раза меньше чем в мостовой схеме. К недостаткам двухполупериодного выпрямителя со средней точкой можно отнести то, что для получения одинакового напряжения, число витков во вторичной обмотке трансформатора должно быть в два раза больше, чем при использовании мостовой схемы. А это уже не совсем экономично с точки зрения расходования медного провода.

Величина пульсаций выпрямленного напряжения меньше чем у однополупериодного выпрямителя и величину конденсатора фильтра так же можно использовать гораздо меньшую. Наглядно увидеть, как работает двухполупериодная схема можно по рисунку.

Как видим, на выходе выпрямителя уже в два раза меньше "провалов" напряжения - тех самых пульсаций.

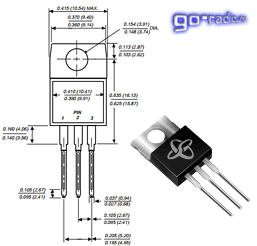

Активно применяется схема выпрямителя со средней точкой в выходных выпрямителях импульсных блоков питания для ПК . Так как во вторичной обмотке высокочастотного трансформатора требуется меньшее число витков медного провода, то гораздо эффективнее применять именно эту схему. Диоды же применяются сдвоенные, т.е. такие, у которых общий корпус и три вывода (два диода внутри). Один из выводов - общий (как правило катод). По виду сдвоенный диод очень похож на транзистор .

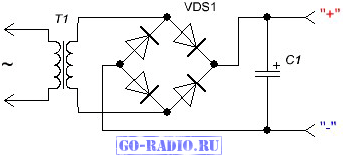

Наибольшую популярность приобрела в бытовой и промышленной аппаратуре мостовая схема . Взгляните.

Можно без преувеличения сказать, что это самая распространённая схема. На практике вы с ней ещё не раз встретитесь. Она содержит четыре полупроводниковых диода, а на выходе, как правило, ставится RC-фильтр или только электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций напряжения.

О данной схеме уже рассказывалось на странице про диодный мост . Стоит отметить, что и у мостовой схемы есть недостатки. Как известно, у любого полупроводникового диода есть так называемое прямое падение напряжения (Forward voltage drop - V F ). Для обычных выпрямительных диодов оно может быть 1 - 1,2 V (зависит от типа диода). Так вот, при использовании мостовой схемы на диодах теряется напряжение, равное 2 x V F , т.е. около 2 вольт. Это происходит потому, что в выпрямлении одной полуволны переменного тока участвуют 2 диода (затем другие 2). Получается, что на диодном мосте теряется часть напряжения, которое мы снимаем со вторичной обмотки трансформатора, а это явные потери. Поэтому в некоторых случаях в составе диодного моста применяются диоды Шоттки, у которых прямое падение напряжения невелико (около 0,5 вольта). Правда, стоит учесть, что диод Шоттки не рассчитан на большое обратное напряжение и очень чувствителен к его превышению.

Большой интерес вызывает выпрямитель с удвоением напряжения .

Выпрямитель с удвоением напряжения.

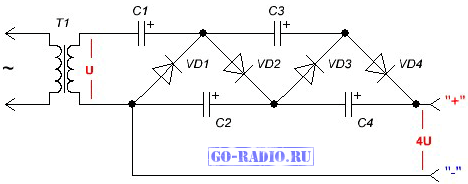

Принцип удвоителя напряжения Латура-Делона-Гренашера основан на поочерёдном заряде-разряде конденсаторов С1 и С2 разными по полярности полуволнами входного напряжения. В результате между катодом одного диода и анодом второго диода возникает напряжение в два раза превышающее входное. Схема в студию:)

Стоит отметить, что данная схема применяется в блоках питания нечасто. Но её можно смело использовать, если необходимо вдвое увеличить напряжение, которое снимается со вторичной обмотки трансформатора. Это будет более логичным и правильным решением, чем перематывать вторичную обмотку трансформатора с целью увеличить выходное напряжение вторичной обмотки в 2 раза (ведь при этом придётся наматывать вторичную обмотку с вдвое большим числом витков). Так что, если не удалось найти подходящий трансформатор - смело применяем данную схему.

Развитием схемы стало создание умножителя на полупроводниковых диодах.

Умножитель напряжения.

Каждый диод и конденсатор образуют «звено» и эти звенья можно соединять последовательно до получения напряжения в несколько десятков киловольт. Конечно, для этого входное напряжение тоже должно быть достаточно большим.

На рисунке изображён четырёхзвенный умножитель и на выходе мы получаем напряжение в четыре раза превышающее входное (U ). Эти выпрямители получили большое распространение там, где нужно получить высокое напряжение при достаточно малом токе. Например, по такой схеме были выполнены источники высокого напряжения в старых телевизорах и осциллографах для питания анода электронно-лучевой трубки.

Сейчас такие источники питания используются в научных лабораториях, в детекторах элементарных частиц, в медицинской аппаратуре (люстра Чижевского) и в оружии самообороны (электрошокер). При повторении подобных конструкций и подборе деталей, следует учитывать рабочее напряжение , как диодов, так и конденсаторов исходя из напряжения, которое вы хотите получить. Весь умножитель, как правило, заливается специальным компаундом или эпоксидной смолой во избежание высоковольтных пробоев между элементами схемы.

Для нормальной работы некоторых устройств как, например, люстры Чижевского необходимы достаточно высокие напряжения. Как считают специалисты, излучатель отрицательных аэроионов, эффективен только при напряжении не менее 60 киловольт.

Трёхфазные выпрямители.

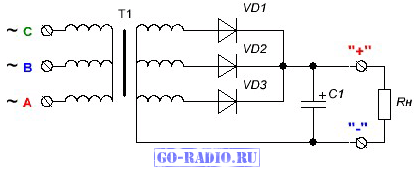

Устройства, которые используются для получения постоянного тока из переменного трёхфазного тока, называются трёхфазными выпрямителями. Трёхфазные выпрямители в бытовой технике, конечно, не используются. Единственный прибор, который может использоваться в быту это сварочный аппарат. В качестве трёхфазных выпрямителей используются наработки двух известных электротехников Миткевича и Ларионова. Самая простая схема Миткевича называется «три четверти моста параллельно», что означает три силовых диода включенных параллельно через вторичные обмотки трёхфазного трансформатора. Схема.

Коэффициент пульсаций на нагрузке очень мал, что позволяет использовать конденсаторы фильтра небольшой ёмкости и малых габаритов.

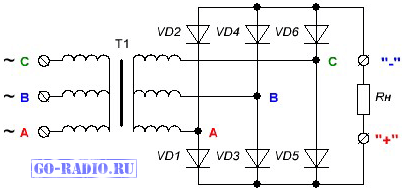

Более сложной является схема Ларионова, которая называется «три полумоста параллельно», что это такое хорошо видно из рисунка.

В схеме используется уже шесть диодов и немного другая схема включения. Вообще схем трёхфазных выпрямителей достаточно много и наиболее совершенной, хотя редко употребляемой является схема «шесть мостов параллельно», а это уже 24 диода! Зато эта схема может выдавать высокое напряжение при большой мощности.

Трёхфазные мощные выпрямители используются в электровозах, городском электротранспорте (трамвай, троллейбус, метро), в промышленных установках для электролиза. Так же промышленные системы очистки газовых смесей, буровое и сварочное оборудование используют трёхфазные выпрямители.

Теперь вы знаете, какие бывают выпрямители переменного тока и сможете легко обнаружить их на принципиальной схеме или печатной плате любого прибора. А для тех, кто хочет знать больше, рекомендуем ознакомиться с

Простейшим выпрямителем является схема однофазного однополупериодного выпрямителя (рис. 3.4-1а). Графики, поясняющие его работу при синусоидальном входном напряжении \(U_{вх} = U_{вх max} \sin{\left(\omega t \right)}\) , представлены на рис. 3.4-1б.

Рис. 3.4-1. Однофазный однополупериодный выпрямитель (а) и временные диаграммы, поясняющие его работу (б)

На интервале времени \(\left[ {0;} T/2 \right]\) полупроводниковый диод выпрямителя смещен в прямом направлении и напряжение, а следовательно, и ток в нагрузочном резисторе повторяют форму входного сигнала. На интервале \(\left[ T/2 {;} T \right]\) диод смещен в обратном направлении и напряжение (ток) на нагрузке равно нулю. Таким образом, среднее значение напряжения на нагрузочном резисторе будет равно:

\(U_{н ср} = \cfrac{1}{T} {\huge \int \normalsize}_{0}^{T} U_н \operatorname{d}t = \cfrac{1}{T} {\huge \int \normalsize}_{0}^{T/2} U_{вх max} \sin{\left(\omega t \right)} \operatorname{d}t = \)

\(= - \cfrac{U_{вх max}}{T \omega} \cos{\left(\omega t \right)}{\huge \vert \normalsize}_{0}^{T/2} \approx \cfrac{U_{вх max}}{\pi} = \sqrt{2} \cfrac{U_{вх д}}{\pi}\),

где \(U_{вх д}\) - действующее значение переменного напряжения на входе выпрямителя.

Аналогично, для среднего тока нагрузки:

\(I_{н ср} = \cfrac{1}{2 \pi} {\huge \int \normalsize}_{0}^{\pi} I_{max} \sin{\left(\omega t \right)} \operatorname{d} t \approx \cfrac{I_{max}}{\pi} = {0,318} \cdot I_{max} \),

где \(I_{max}\) - максимальная амплитуда выпрямленного тока.

Действующее значение тока нагрузки \(I_{н д}\) (через диод протекает такой же ток):

\(I_{н д} = \sqrt{\cfrac{I_{max}^2}{2 \pi} {\huge \int \normalsize}_{0}^{\pi^{ }} \sin{\left(\omega t \right)}^2 \operatorname{d} t} = \cfrac{I_{max}}{2} = {0,5} \cdot I_{max} \)

Отношение среднего значения выпрямленного напряжения \(U_{н ср}\) к действующему значению входного переменного напряжения \(U_{вх д}\) называется коэффициентом выпрямления (\(K_{вып}\)). Для рассматриваемой схемы \(K_{вып} = {0,45}\).

Максимальное обратное напряжение на диоде \(U_{обр max} = U_{вх max} = \pi U_{н ср}\) , т.е. более чем в три раза превышает среднее выпрямленное напряжение (это следует учитывать при выборе диода для выпрямителя).

Спектральный состав выпрямленного напряжения имеет вид (разложение в ряд Фурье):

\(U_н = \cfrac{1}{\pi} U_{вх max} + \cfrac{1}{2} U_{вх max} \sin{\left(\omega t \right)} - \cfrac{2}{3 \pi} \cos{\left(2 \omega t \right)} - \)

\(- \cfrac{2}{15 \pi} U_{вх max} \cos{\left(4 \omega t \right)} - {…} \)

Коэффициент пульсаций , равный отношению амплитуды низшей (основной) гармоники пульсаций к среднему значению выпрямленного напряжения, для описываемой схемы однополупериодного выпрямителя равен:

\(K_п = \cfrac{U_{пульс max 01}}{U_{н ср}} = \cfrac{\pi}{2} = {1,57}\).

Как видно, однополупериодное выпрямление имеет низкую эффективность из-за высокой пульсации выпрямленного напряжения.

Еще один отрицательный аспект однополупериодного выпрямления связан с неэффективным использованием силового трансформатора, с которого берется переменное напряжение. Это обусловлено тем, что в токе вторичной обмотки трансформатора существует постоянная составляющая, равная среднему значению выпрямленного тока. Такая составляющая не трансформируется, т.е.:

\(I_1 \cdot w_1 = \left(I_2 – I_{н ср} \right) w_2\) ,

где \(I_1\), \(I_2\) - токи первичной и вторичной обмоток, а \(w_1\), \(w_2\) - число витков первичной и вторичной обмоток трансформатора.

Временнáя диаграмма тока первичной обмотки трансформатора (рис. 3.4-2) подобна диаграмме тока вторичной обмотки, но смещена на величину \(I_{н ср} \cfrac{w_2}{w_1}\).

Рис. 3.4-2. Временная диаграмма токов в первичной и вторичной обмотках силового трансформатора, нагруженного на схему однофазного однополупериодного выпрямителя

В сердечнике трансформатора за счет постоянной составляющей тока вторичной обмотки создается постоянный магнитный поток \(\Phi_0 = w_2 \cdot I_0\). Это явление принято называть вынужденным намагничиванием сердечника трансформатора . Оно может вызвать насыщение магнитной системы трансформатора, т.е. увеличение тока холостого хода, действующего значения первичного тока и следовательно, расчетной мощности первичной обмотки трансформатора, что обусловливает увеличение необходимых размеров трансформатора в целом.

Дополнительный минус однополупериодного выпрямления состоит в наличии участка стабильного тока, что также снижает эффективность использования трансформатора по мощности. Максимальный коэффициент использования трансформатора по мощности для такой схемы не превышает \(k_{тр P} \approx {0,48}\).

Для снижения уровня пульсаций на выходе выпрямителя включаются разнообразные индуктивно-емкостные фильтры. Наличие конденсаторов и индуктивностей в цепи нагрузки оказывает значительное влияние на работу выпрямителя.

В маломощных выпрямителях обычно применяют простейший емкостный фильтр, который представляет собой конденсатор, включенный параллельно нагрузке (рис. 3.4-3).

Рис. 3.4-3. Схема однофазного однополупериодного выпрямителя с емкостным фильтром (а) и временные диаграммы, поясняющие его работу (б)

В установившемся режиме работы, когда напряжение на входе выпрямителя \(U_{вх}\) больше напряжения на нагрузке \(U_н\) и диод выпрямителя открыт, конденсатор будет подзаряжаться, накапливая энергию, поступающую от внешнего источника. Когда же напряжение на входе выпрямителя упадет ниже уровня открывания диода и он закроется, конденсатор начнет разряжаться через \(R_н\), предотвращая при этом быстрое падение уровня напряжения на нагрузке. Таким образом, результирующее напряжение на выходе выпрямителя (на нагрузке) окажется уже не таким пульсирующим, а будет значительно сглажено, причем тем сильнее, чем большую емкость будет иметь применяемый конденсатор.

Обычно, емкость конденсатора фильтра выбирают такой, чтобы его реактивное сопротивление было намного меньше сопротивления нагрузки (\(1/ \omega C \ll R_н\)). В этом случае пульсации напряжения на нагрузке малы и допустимо предполагать, что это напряжение постоянно (\(U_н \approx {const}\)). Примем: \(U_н = U_{вх max} \cos{\beta}\), где \(\beta\) - некоторая константа, определяющая значение напряжения на нагрузке. Очевидно, что в общем случае \(\beta\) зависит от емкости конденсатора, сопротивления нагрузки, частоты входного напряжения и т.п. Физический смысл этой величины можно понять из временных диаграмм, приведенных на рис. 3.4-4. Как видно, \(\beta\) отражает длительность временного интервала в одном периоде колебаний внешнего напряжения, когда диод выпрямителя находится в открытом состоянии (\(\beta = \omega \cdot t_{откр}/2\)). Угол \(\beta\) принято называть углом отсечки .

Рис. 3.4-4. График зависимости \(A(\beta)\)

Для тока, протекающего через диод в открытом состоянии, можно записать:

\(I_д = \cfrac{U_{вх} - U_н}{r} \) ,

где \(r\) - активное сопротивление, обусловленное сопротивлением диода в открытом состоянии и сопротивлением вторичной обмотки трансформатора (иногда его называют сопротивлением фазы выпрямителя ).

Учитывая, что \(U_{вх} = U_{вх max} \sin{\left(\omega t \right)} \):

\(I_д = \cfrac{U_{вх max}}{r} \left(\sin{\left(\omega t \right)} - \cos{\left(\beta \right)} \right) = \cfrac{U_{вх max}}{r} \left(\sin{\left(\varphi \right)} - \cos{\left(\beta \right)} \right)\) (3.4.1)

Среднее за период значение выпрямленного тока диода (учитывая, что диод открыт только на участке \(\varphi = \left[\pi/2 – \beta ; \pi/2 + \beta \right]\):

\(I_{д ср} =\cfrac{1}{2 \pi} {\huge \int \normalsize}_{\frac{\pi}{2} - \beta}^{\frac{\pi}{2} + \beta} \cfrac{U_{вх max}}{r} \left(\sin{ \left(\varphi \right)} - \cos{\left(\beta \right)} \right) \operatorname{d} \varphi =\)

\(= \cfrac{U_{вх max}}{\pi r} \left(\sin{\left(\beta \right)} - \beta \cos{\left(\beta \right)} \right) \)

Поскольку \(U_{вх max} = \cfrac{U_н}{\cos{\left(\beta \right)}} \):

\(I_{д ср} =\cfrac{U_н}{\pi r} \cdot \cfrac{\sin{\left(\beta \right)} - \beta \cos{\left(\beta \right)}}{\cos{\left(\beta \right)} } = \cfrac{U_н}{\pi r} A \left(\beta \right) \),

где \(A \left(\beta \right) = \cfrac{\sin{\left(\beta \right)} - \beta \cos{\left(\beta \right)}}{\cos{\left(\beta \right)}} = \operatorname{tg} \left(\beta \right) - \beta \) (3.4.2)

Формула (3.4.2) очень важна при расчете выпрямителя. Ведь угол отсечки \(\beta\) не является заранее известным исходным параметром, как правило, его приходится вычислять на основании заданных выходного напряжения (\(U_н\)), сопротивления (\(R_н\)) или тока нагрузки (\(I_н\)), а также параметров применяемого диода и трансформатора (которые определяют сопротивление фазы \(r\)). Располагая этими данными и учитывая (3.4.2) можно определить значение коэффициента \(A\):

\(A \left(\beta \right) = \cfrac{I_{д ср} \pi r}{U_н} \)

Средний ток через диод \(I_{д ср}\) равен среднему току нагрузки \(I_{н ср}\), а учитывая, что напряжение на нагрузке предполагается неизменным, то и мгновенное значение тока через нагрузку равно току диода: \(I_н = I_{д ср}\). Таким образом:

\(A \left(\beta \right) = \cfrac{I_{н} \pi r}{U_н} = \cfrac{\pi r}{R_н} \)

Для нахождения угла отсечки \(\beta\) при известном коэффициенте \(A(\beta)\) на практике обычно пользуются графиком (рис. 3.4-4).

Максимальное значение тока диода достигается при \(U_{вх} = U_{вх max}\) в момент времени, когда \(\varphi = \pi/2 \), т.е. согласно выражения (3.4.1):

\(I_{д max} = \cfrac{U_{вх max}}{r} \left(1 - \cos{\left(\beta \right)} \right) = \cfrac{U_н}{r} \cdot \cfrac{\pi \left(1 - \cos{\left(\beta \right)} \right)}{\cos{\left(\beta \right)}} \)

\(I_{д max} = \cfrac{I_{д ср} \cdot \pi}{A \left(\beta \right)} \cdot \cfrac{1- \cos{\left(\beta \right)}}{\cos{\left(\beta \right)}}\), где \(F \left(\beta \right) = \cfrac{\pi \cdot \left(1 - \cos{\left(\beta \right)} \right)}{\sin{\left(\beta \right)} - \beta \cos{\left(\beta \right)}}\)

График функции \(F(\beta)\) представлен на рис. 3.4-5. Из него видно, что с уменьшением угла отсечки \(\beta\) существенно увеличивается амплитуда тока через вентили.

Рис. 3.4-5. График зависимости \(F(\beta)\)

Таким образом, емкостный характер нагрузки выпрямителя приводит к тому, что выпрямительный диод оказывается открытым в течение меньшего промежутка времени, а амплитуда тока, проходящего в это время через диод, оказывается больше, чем в аналогичной схеме, работающей на чисто активную нагрузку. Этот факт необходимо учитывать при выборе диода, который должен выдерживать повторяющийся ток соответствующей амплитуды и более того, нормально переносить первоначальный всплеск тока при включении, когда происходит первоначальная зарядка конденсатора.

Указанная закономерность справедлива не только для описываемой схемы однофазного однополупериодного выпрямления. Аналогичным образом будет происходить работа и других рассматриваемых далее схем, имеющих нагрузку емкостного характера.

Требуемый коэффициент пульсаций на выходе однофазного однополупериодного выпрямителя с емкостным фильтром \(K_п\) может быть получен при правильном выборе емкости сглаживающего конденсатора. Для ее нахождения используется следующая формула:

\(С = \cfrac{H(\beta)}{r \cdot K_п}\),

где \(H(\beta)\) - это еще один вспомогательный коэффициент, значение которого находится по графику (рис. 3.4-6).

Рис. 3.4-6. График зависимости \(H(\beta)\)

Емкостный фильтр характерен для выпрямителей, рассчитанных на малые токи нагрузки. При больших токах обычно применяют индуктивные фильтры. Такой фильтр представляет собой катушку индуктивности (обычно с ферромагнитным сердечником), включенную последовательно с нагрузкой (рис. 3.4-7). Наличие индуктивности в цепи нагрузки также как и емкость оказывает значительное влияние на режим работы вентилей выпрямителя.

Рис. 3.4-7. Схема однофазного однополупериодного выпрямителя с индуктивным фильтром (а) и временные диаграммы, поясняющие его работу (б)

Работа схемы на рис. 3.4-7 описывается уравнением:

\(U_{вх max} \sin{\left(\omega t \right)} = L \cfrac{\operatorname{d} I_н}{\operatorname{d} t} + I_н R_н \)

Приняв ток в цепи в начальный момент времени \((t = 0)\) равным нулю, решив данное уравнение получим следующее выражение для тока в цепи нагрузки:

\(I_н(t) = \cfrac{U_{вх max}}{\sqrt{R_н^2 + {\left(\omega L \right)}^2}} \left(\sin{\left(\omega t - \theta \right)} + e^{- \cfrac{R_н t}{L}} \sin{(\theta)} \right) \),

где \(\theta = \operatorname{arctg} \left(\cfrac{\omega L}{R_н} \right) \)

Временная диаграмма, отражающая эту зависимость приведена на рис. 3.4-7(б). По ней хорошо виден физический смысл константы \(\theta\). Она представляет собой угол, на который запаздывает основной всплеск тока в нагрузке относительно инициирующего его всплеска напряжения на входе выпрямителя.

Если проанализировать зависимость тока нагрузки \(I_н(t)\), можно заметить, что его амплитуда с увеличением индуктивности катушки падает (соответственно падает и его среднее значение). Т.е. среднее значение напряжения на нагрузке оказывается меньшим, чем в случае отсутствия индуктивности, уменьшаются также пульсации выходного напряжения. Сами колебания тока оказываются сдвинутыми относительно колебаний входного напряжения на угол \(\theta\). Это является причиной скачкообразного приложения к диоду в момент его запирания отрицательного обратного напряжения величиною до \(U_{обр} = U_{вх max}\).

Описанный режим работы вентилей (затягивание тока, уменьшение его амплитуды, скачкообразное приложение обратного напряжения) при наличии индуктивного фильтра характерен для всех схем выпрямителей. Индуктивный фильтр обычно применяют в схемах мощных выпрямителей, поскольку в этом случае требуемая для существенного изменения параметров выходного напряжения индуктивность оказывается незначительной.

Наиболее эффективно сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения осуществляется с помощью сложных многозвенных фильтров, в состав которых входят и катушки индуктивности и конденсаторы (основой таких фильтров являются т.н. Г- или П-образные звенья).

Выпрямители бывают однополупериодными или двухполупериодными в зависимости от того сколько полупериодов переменного тока используется - один или два. По однополупериодной схеме выполняют выпрямители, от которых требуется небольшой ток.

Рис.3.2. Однофазный однополупериодный выпрямитель (рисунок выполнен авторами)

(а - схема однополупериодного выпрямителя; б - диаграмма входного напряжения; в - диаграмма и среднее значение напряжения на нагрузке; г - диаграмма и среднее значение тока в нагрузке)

Во время положительной полуволны (в интервале 0 ÷ π) плюс напряжения на вторичной обмотке трансформатора приложен к аноду диода, а минус - к катоду (рис.3.2,а). Диод открывается, и ток проходит от плюса вторичной обмотки трансформатора через диод и сопротивление нагрузки Rн на минус вторичной обмотки трансформатора.

Во время отрицательной полуволны (в интервале π ÷ 2π) на анод диода поступает минус, а на катод - плюс входного напряжения, т.е. к диоду прикладывается обратное напряжение, и он закрыт.

На графике в этот момент на сопротивлении нагрузки нет падения напряжения (рис.3.2, в). Трансформатор Т играет двойную роль: он служит для подачи на вход выпрямителя ЭДС е 2 соответствующей заданной величине выпрямленного напряжения E d и обеспечивает гальваническую развязку цепи нагрузки и питающей сети. Параметры, относящиеся к цепи постоянного тока, то есть к выходной цепи выпрямителя, принято обозначать с индексом d (от английского словаdirect - прямой): R d - сопротивление нагрузки; u d - мгновенное значение выпрямленного напряжения; i d - мгновенное значение выпрямленного тока. Для однополупериодного выпрямителя имеются следующие соотношения.

ЭДС обмотки трансформатора синусоидадьна -

e 2 =√2·E 2 ·sin Θ, где

θ=ωt, E 2 - действующее значение ЭДС.

Постоянная составляющая выпрямленного напряжения:

Постоянная составляющая выпрямленного тока:

Для данной схемы выпрямления среднее значение анодного тока вентиля I аср = I d . Максимальное значение анодного тока:

i a max =√2·E 2 /R d =I d ·π.

Максимальное значение обратного напряжения на вентиле:

U обр max = √2·E 2 = E d ·π.

Коэффициент пульсаций, равный отношению амплитуды низшей (основной) гармоники пульсаций к среднему значению выпрямленного напряжения равен:

K п =U пульс max 01 /U d = (√2E 2 /2)/(√2E 2 /π) = π/2= 1,57

Эта схема применяется редко из-за большого коэффициента пульсаций.

Однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой

Рис.3.3. Однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой (рисунок выполнен авторами)

(а - схема двухполупериодного выпрямителя со средней точкой; б - диаграмма входного напряжения на диодах VD1 и VD2; в - диаграмма и среднее значение напряжения на нагрузке; г - диаграмма и среднее значение тока в нагрузке; д - ток в первичной обмотке трансформатора)

Эта схема представляет собой два однополупериодных выпрямителя, работающих на общую нагрузку Rd и питающихся от находящихся в противофазе ЭДС (рис.3.3,б) e2a и e2b.

Схема обеспечивает прохождение тока через нагрузку в течение обоих полупериодов. Во время положительного полупериода работает первая половина вторичной обмотки (2а). Ток идёт от плюса вторичной обмотки трансформатора через диод VD1, нагрузку R d и на среднюю точку вторичной обмотки. В это время к аноду диода VD2 приложен минус, а к катоду - плюс, и диод закрыт. Во время отрицательного полупериода картина меняется: будет открыт диод VD2, а диод VD1 - закрыт. В этот полупериод ток протекает за счёт напряжения на обмотке 2b. На рис. 3.3, б, в, г, д представлены временные диаграммы для двухполупериодной схемы выпрямителя со средней точкой. В случае активной нагрузки для рассматриваемой схемы действуют следующие соотношения:

E d =2√2 ·E 2 /π; U d =2√2 ·E 2 /π; I d =U d /R d ;

i a max = √2 ·E 2 /R d ; i а ср = I d /2; Uобр max= 2√2 ·E 2; K П ´= 0,66

Однофазная мостовая схема

Рис.3.4. Однофазный мостовой выпрямитель (рисунок выполнен авторами)

(а - схема двухполупериодного выпрямитель, мостовая схема; б - диаграмма входного напряжения на диодах мостовой схемы; в - диаграмма и среднее значение напряжения на нагрузке; г - диаграмма и среднее значение тока в нагрузке)

Мостовая схема является наиболее распространённой. Она также двухполупериодная. Во время положительного полупериода ток проходит от плюса вторичной обмотки трансформатора через диод VD1, сопротивление нагрузки R d , диод VD3 на минус вторичной обмотки. В это время ко второй паре диодов VD2, VD4 приложено обратное напряжение. Они закрыты. Во время отрицательного полупериода ток протекает через диод VD2, нагрузку R d , диод VD4. В случае чисто активной нагрузки, пренебрежении индуктивностью обмотки трансформатора и идеальных диодах эта схема имеет следующие основные соотношения:

U d = 0,9 E 2 ; I d = U d /R d ; i a max = √2·E 2 ;

I a cp = I d /2; U обр max = √2·E 2 ; K П = 0,66.

Если сравнить мостовую схему и схему со средней точкой, то для получения одинакового напряжения в схеме со средней точкой вторичная обмотка должна иметь большее количество витков, чем в мостовой схеме. Это увеличивает размеры трансформатора. В этой же схеме к диодам прикладывается вдвое большее напряжение, чем в мостовой. Учитывая это, предпочтение отдаётся мостовой схеме, хотя здесь и требуется больше диодов. При выборе диодов для выпрямителя выбирают диоды, у которых значения выпрямленного тока и допустимого обратного напряжения равны или превышают расчетные.

Сглаживающие фильтры

Рассмотрим следующую схему сглаживания выпрямленного напряжения.

Рис.3.5. Сглаживание пульсаций с помощью емкостного фильтра (рисунок выполнен авторами)

(а - схема однополупериодного выпрямителя; б - диаграмма входного напряжения; в - диаграмма и среднее значение напряжения на нагрузке (пунктирной линией - без сглаживающего фильтра, красной линией - с емкостным фильтром)

На сопротивлении нагрузки выделяется пульсирующее напряжение, форма которого значительно отличается от формы постоянного напряжения. Для сглаживания пульсирующего напряжения используются сглаживающие фильтры, которые состоят в большинстве случаев из конденсатора и дросселя. Конденсатор сглаживает пульсирующее напряжение, а дроссель задерживает переменную составляющую сглаженного напряжения от попадания в нагрузку. В настоящее время функции дросселя выполняют стабилизаторы напряжения. Принцип сглаживания можно проследить по графику (рис.3.5,в). Красной линией показано напряжение на конденсаторе (или сопротивлении нагрузки). Сглаживание напряжения происходит за счёт того, что во время уменьшения пульсирующего напряжения ток в нагрузке, а, следовательно, и напряжение на R н, поддерживаются напряжением зарядившегося конденсатора. При возрастании пульсирующего напряжения конденсатор снова подзаряжается и так далее. Конденсатор хорошо сглаживает пульсации, если его емкость такова, что выполняется условие:

Xc= 1/mωC, где m - пульсность схемы, т.е. количество пульсаций за период.

Для однофазного однополупериодного выпрямителя m = 1, для однофазного двухполупериодного со средней точкой и мостового выпрямителя m = 2.

Режим работы выпрямителя в значительной степени определяется типом сглаживающего фильтра, включенного на его выходе. В маломощных выпрямителях, питающихся от однофазной сети переменного тока, применяются простейшие ёмкостные фильтры, в выпрямителях средней и большой мощности используются Г-образные LC и RC-фильтры и П-образные СLC и СRC-фильтры. Основным параметром сглаживающих фильтров является коэффициент сглаживания:

k= k Псх /k Пн,

где k псх - коэффициент пульсаций на входе фильтра; k пн - коэффициент пульсаций на нагрузке. Ёмкостный фильтр является наиболее простым из всех видов сглаживающих фильтров. Применение ёмкостного фильтра рационально при достаточно больших значениях сопротивления нагрузки и коэффициента пульсаций на нагрузке. Фильтр состоит из конденсатора, включенного параллельно нагрузке (рис. 3.5,а). Коэффициент пульсаций напряжения на выходе выпрямителя с ёмкостным фильтром находят по выражению:

k П = 1/mωR н

Индуктивно-ёмкостные фильтры (Г-образный LC-фильтр и П-образный CLC-фильтр) широко применяются при повышенных токах нагрузки, поскольку падение напряжения на них можно сделать сравнительно небольшим. КПД у таких фильтров достаточно высокий. Недостатки индуктивно-ёмкостных фильтров: большие габаритные размеры и масса, повышенный уровень электромагнитного излучения от элементов фильтра, сравнительно высокая стоимость и трудоемкость изготовления.

Наиболее широко используется Г-образный LC-фильтр (рис. 3.6). Для эффективного сглаживания пульсаций таким фильтром необходимо выполнение следующих условий:

X c = 1/mωC<< R н; X L = mωL >> X c.

Рис.3.6. Индуктивно-ёмкостный сглаживающий фильтр -

Г - образный при учитывании только LC 1 и П - образный C 0 LC 1 (рисунок выполнен авторами)

При их выполнении, пренебрегая потерями в дросселе L, для коэффициента сглаживания можно записать:

g = (mω) 2 LC - 1

Для того, чтобы избежать резонансных явлений в фильтре необходимо выбирать q>3. Кроме этого, одним из основных условий является обеспечение явно выраженной индуктивной реакции фильтра на выпрямитель, необходимой для большей стабильности внешней характеристики выпрямителя. Для обеспечения индуктивной реакции необходимо, чтобы:

L ≥ 2U d /(m 2 - 1)mω·I d = 2R н /(m 2 - 1)mω.

П-образный CLC-фильтр отличается от описанного LC-фильтра наличием еще одной ёмкости C 0 , включаемой на входе фильтра. Расчет таких фильтров производят в два этапа, сначала рассчитывают ёмкость конденсатора C 0 , исходя из допустимой величины пульсации напряжения на нем, затем по приведенным выше формулам рассчитывают Г-образное звено. Наибольший коэффициент сглаживания в П-образном фильтре достигается при C 0 = C 1 .

При выборе конденсаторов фильтра следует следить за тем, чтобы они были рассчитаны на напряжение на 15...20% превышающее напряжение холостого хода выпрямителя при максимальном напряжении сети (чтобы учесть перенапряжения, возникающие при включении выпрямителя). Необходимо также, чтобы амплитуда переменной составляющей напряжения на них не превышала предельно допустимого значения.

Резистивно-ёмкостные фильтры целесообразно применять при малых токах нагрузки (менее 10...15 мА) и небольших требуемых коэффициентах сглаживания. Достоинства этих фильтров - малые габариты и масса, низкая стоимость. Недостаток - сравнительно большое падение напряжения на фильтре (что снижает КПД устройства выпрямления в целом).

Простейший Г-образный RC-фильтр (рис. 3.7) состоит из балластного резистора Rф и конденсатора С 1 . Коэффициент сглаживания такого фильтра вычисляется по формуле:

g = mωC · R н R ф / (R н +R ф).

Рис. 3.7. Резистивно-ёмкостный сглаживающий фильтр - Г - образный при учитывании только R Ф C 1 и П - образный C 0 R Ф C 1 (рисунок выполнен авторами)

Сопротивление фильтра R ф выбирают из условия допустимого падения напряжения на фильтре или исходя из заданного КПД η по формуле:

R ф = R н (1-η)/η

Комбинированные фильтры применяются при необходимости получения больших коэффициентов сглаживания на выходе выпрямителя. Они представляют собой последовательное включение нескольких фильтров. При каскадном включении LC-фильтров можно считать, что суммарный коэффициент сглаживания (q ф) равен произведению коэффициентов сглаживания составляющих фильтр звеньев:

q ф = q 1 q 2 q 3 ...q n

(Петрович В. П., 2008). Для нахождения оптимального числа звеньев такого фильтра n опт при заданном q ф можно воспользоваться формулой.

Двухполупериодный выпрямитель более распространен, чем однополупериодный, это связано с многочисленными преимуществами такой схемы. Чтобы объяснить, в чем именно заключается преимущество, следует обратиться к теоретическим основам электротехники.

В первую очередь рассмотрим отличие двухполупериодного выпрямителя от однополупериодного, для этого нужно понять принцип работы каждого из них. Примеры схем с осциллограммами дадут наглядное представление о преимуществах и недостатках этих устройств.

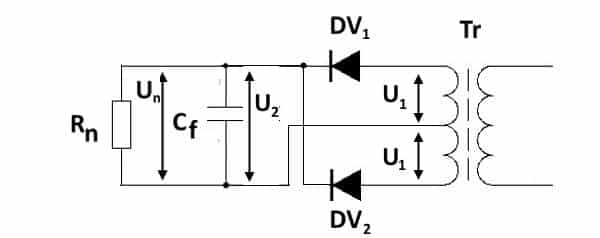

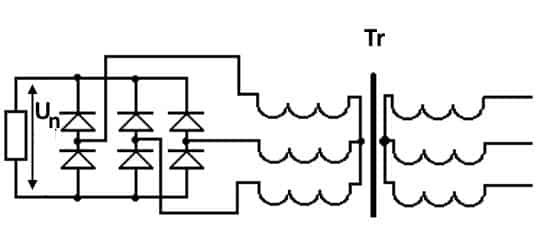

Ниже приведена типичная схема подобного устройства с минимумом элементов.

Схема: простейший преобразователь

Обозначения:

- Tr – трансформатор;

- DV- вентиль (диод);

- C f – емкость (играет роль сглаживающего фильтра);

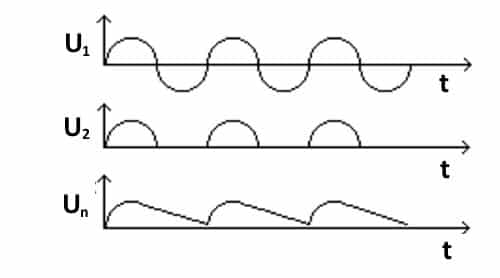

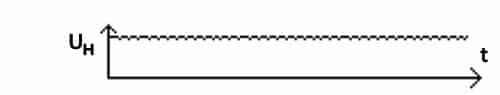

Теперь рассмотрим осциллограмму в контрольных точках U 1 , U 2 и U n .

Пояснение:

- в контрольной точке U 1 отображается диаграмма снятая на входе устройства;

- U 2 – диаграмма перед емкостным сглаживающим фильтром;

- U n – осциллограмма на нагрузке.

Временная диаграмма наглядно показывает, что после вентиля (диода) выпрямленное напряжение представляется в виде характерных импульсов, состоящих из положительных полупериодов. Когда происходит такой импульс, накапливается заряд емкостного фильтра, который разряжается во время отрицательного полупериода, это позволяет несколько сгладить пульсации.

Недостатки такой схемы очевидны — это низкий КПД, в следствии высокого уровня пульсаций. Но несмотря на это, устройства такого типа находят свое применение в цепях с низким токопотреблением.

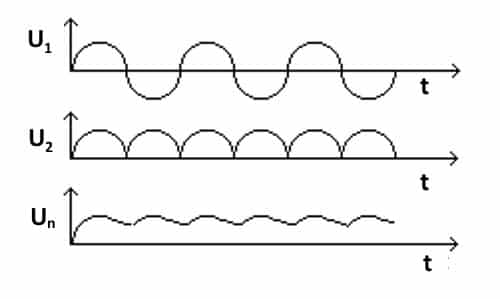

Принцип действия двухполупериодной схемы

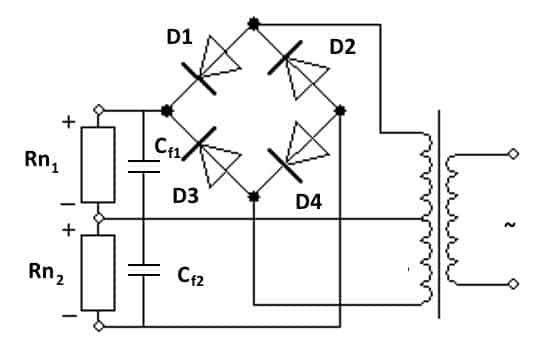

Рассмотрим два варианта реализации двухполупериодного преобразователя (выпрямителя): балансный и мостовой. Схема первого показана на рисунке ниже.

Используемые элементы:

- Tr – трансформатор, у которого имеются две одинаковые вторичные обмотки (или одна с отводом по середине);

- DV 1 и DV 2 – вентили (диоды);

- C f – емкостной фильтр;

- R n – сопротивление нагрузки.

Приведем сразу для наглядности осциллограмму в контрольных точках.

- U 1 – осциллограмма на входе;

- U 2 – график перед емкостным фильтром;

- U n – диаграмма на выходе устройства.

Данная схема — это два совмещенных однополупериодных преобразователя, то есть на два раздельных источника приходится одна общая нагрузка. Результат работы такого устройства наглядно демонстрирует график U 2 . Из него видно, что в процессе используются оба полупериода, что и дало название этим преобразователям.

Осциллограмма наглядно демонстрирует преимущества такого устройства, а именно, следующие факты:

- частота пульсаций на выходе устройства удваивается;

- уменьшение «провалов» между импульсами допускает использование меньшей фильтрующей емкости;

- двухтактный преобразователь обладает большим КПД, чем однополупериодный.

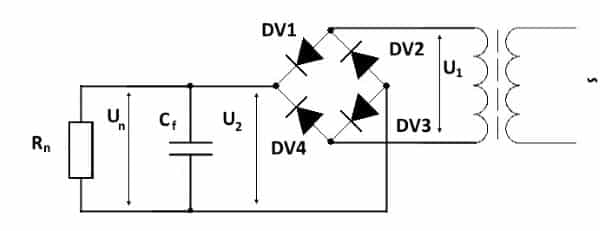

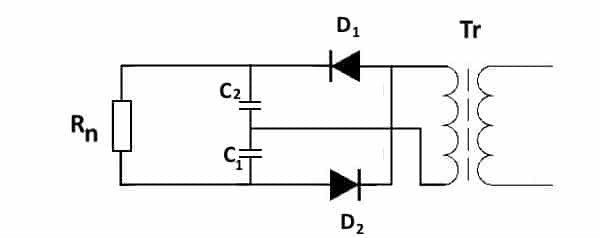

Теперь рассмотрим мостовой тип, он изображен на рисунке ниже.

Схема: Пример использования диодного моста

Осциллограмма устройства мостового типа практически не отличается от балансного, поэтому приводить ее нет смысла. Основное преимущество такой схемы – нет необходимости использовать более сложный трансформатор.

Видео: Двухполупериодный выпрямительный мост

Преобразователи, где используется полупроводниковый диодный мост, широко применяются как в электротехнике (например, в аппаратах для сварки, где номинальный ток может доходить до 500 ампер), так и радиоэлектронике, в качестве источника для слаботочных цепей.

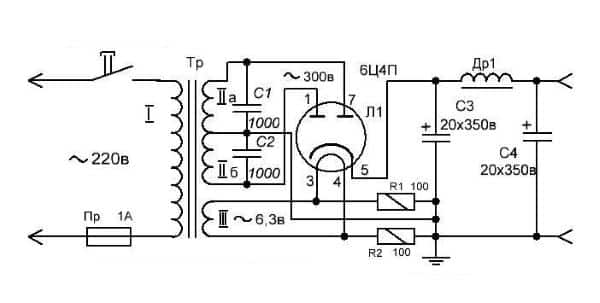

Заметим, что помимо полупроводниковых можно использовать и вакуумные диоды – кенотроны (ниже показан пример схемы такого устройства).

Схема: преобразователь на двуханодном кенотроне 6Ц4П

Собственно, представленная схема – это классическая реализация балансного преобразователя двухполупериодного типа. На сегодняшний день вакуумные диоды практически не применяются, их заменили полупроводниковые аналоги.

Как организовать двухполярное питание

Сочетая балансную схему и мостовую, можно получить преобразователь, который будет давать на выходе двухполярное питание с общей (нулевой) точкой. Причем, для одного она будет отрицательной, а для другого – положительной. Такие устройства широко применяются в БП для цифровой радиотехнике.

Схема: пример преобразователя с двухполярным выходом

Как реализовать удвоение напряжения

Ниже представлена схема, позволяющая получить на выходе устройства напряжение, вдвое выше исходного.

Для такого устройства характерно, что два конденсатора заряжаются в разные полупериоды, а поскольку они расположены последовательно, то, по итогу, на «R n » суммарное напряжение будет вдвое выше, чем на входе.

В преобразователе с таким умножителем можно применять трансформаторы с меньшим напряжением вторичной обмотки.

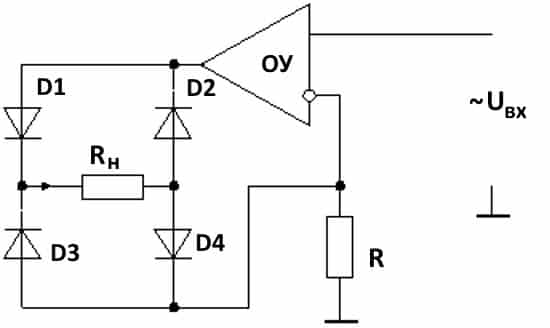

Использование операционных усилителей

Как известно, у диодов вольтамперная характеристика нелинейная, создавая однофазный прицензионный (высокоточный) выпрямитель двухполупериодного типа на микросхеме ОУ, можно существенно снизить погрешность. Помимо этого, имеется возможность создать преобразователь, позволяющий стабилизировать ток на нагрузке. Пример схемы такого устройства показан ниже.

Схема: простой стабилизатор на операционном усилителе

На рисунке изображен простейший стабилизатор тока. Используемый в нем ОУ — это управляемый по напряжению источник. Такая реализация позволяет добиться, чтобы ток на выходе преобразователя не зависел от потери напряжения на нагрузке R н и диодном мосту D1-D4.

Если требуется стабилизация напряжения, схему преобразователя можно незначительно усложнить, добавив в нее стабилитрон. Он подключается параллельно сглаживающей емкости.

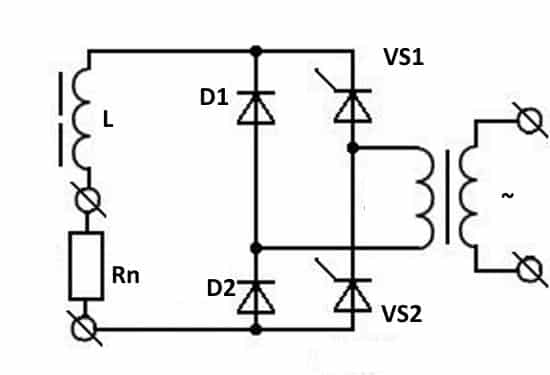

Кратко об управляемых преобразователях

Нередко требуется управлять напряжением на выходе преобразователя, не изменяя входное. Для этой цели наиболее оптимальным будет применение управляемых вентилей, пример такой реализации показан ниже.

Трехфазный выпрямитель

Мы рассматривали различные реализации однофазных двухполупериодных преобразователей, но подобные устройства используются и для трехфазных источников. Ниже, в качестве примера, показано устройство, созданное по схеме Ларионова.

Как показывает расположенный выше график, реализация мостовой схемы между парами фаз позволяет получить на выходе незначительные пульсации. Благодаря этому фильтрующую емкость можно существенно снизить, или вообще обойтись без нее.

Проектирование

Расчет даже простого двухполупериодного преобразователя является непростой задачей. Существенно упростить ее можно используя специальное программное обеспечение. Мы рекомендуем остановить выбор на программе Electronics Workbench, которая позволяет выполнить схематическое моделирование аналоговых и цифровых электрических устройств.

Смоделировав в этой программе двухполупериодный выпрямитель можно получить наглядное представление о принципе его работы. Встроенные формулы позволяют рассчитать максимальное обратное напряжение для диодов, оптимальную емкость гасящего конденсатора и т.д.

Однополупериодный выпрямитель или четвертьмост является простейшим выпрямителем и включает в себя один вентиль (диод или тиристор).

Допущения: нагрузка чисто активная, вентиль - идеальный электрический ключ.

Напряжение со вторичной обмотки трансформатора проходит через вентиль на нагрузку только в положительные полупериоды переменного напряжения. В отрицательные полупериоды вентиль закрыт, всё падение напряжения происходит на вентиле, а напряжение на нагрузке Uн равно нулю. Среднее значение переменного тока по отношению к подведенному действующему составит:

Эта величина вдвое меньше, чем в полномостовом. Важно отметить, что среднеквадратичное (устар. эффективное, действующее) значение напряжения на выходе однополупериодного выпрямителя будет в корень из 2 меньше подведенного действующего, а потребляемая нагрузкой мощность в 2 раза меньше (для синусоидальной формы сигнала)

Отношение среднего значения выпрямленного напряжения Uн ср к действующему значению входного переменного напряжения Uвх д называется коэффициентом выпрямления (Kвып). Для рассматриваемой схемы Kвып=0,45.

Максимальное обратное напряжение на диоде Uобр max=Uвх max=πUн ср, т.е. более чем в три раза превышает среднее выпрямленное напряжение (это следует учитывать при выборе диода для выпрямителя).

Коэффициент пульсаций, равный отношению амплитуды низшей (основной) гармоники пульсаций к среднему значению выпрямленного напряжения, для описываемой схемы однополупериодного выпрямителя равен:

Kп=Uпульс max01Uн ср=π2=1,57.

27. Двуполупериодный выпрямитель со средней точкой. Диаграммы работы. Принцип действия. Основные параметры.

На интервале времени под действием напряжения Uвх1 диод VD1 смещен в прямом направлении (диод VD2 при этом смещен в обратном направлении) и поэтому ток в нагрузочном резисторе определяется только напряжением Uвх1. На интервале диод VD1 смещен в обратном направлении, а ток нагрузки протекает через прямосмещенный диод VD2 и определяется напряжением Uвх2. Таким образом, средние значения тока и напряжения на нагрузочном резисторе в случае двухполупериодного выпрямления будут в два раза превышать аналогичные показатели для однополупериодной схемы:

Uвх max и Iвх max - максимальные амплитудные значения входного напряжения и тока выпрямителя (по одному из напряжений питания),

Uвх д и Iвх д - действующие значения входного напряжения и тока выпрямителя.

Отрицательным свойством двухполупериодной схемы выпрямления со средней точкой является то, что во время прохождения тока через один из диодов обратное напряжение на другом (закрытом) диоде в пике достигает удвоенного максимального входного напряжения: Uобр max=2Umax. Этого нельзя забывать при выборе диодов для выпрямителя.

Основная частота пульсаций выпрямленного напряжения в данной схеме будет равна удвоенной частоте входного напряжения. Коэффициент пульсаций рассчитанный по методике, аналогичной описанной для схемы однофазного однополупериодного выпрямителя (разложение в ряд Фурье и выделение первой составляющей пульсаций) будет равен: Kп=0,67.

параметры смотреть в предыдущем пункте.

28. Однофазный мостовой выпрямитель. Диаграммы работы и принцип действия. Основные параметры выпрямителя.

Диаграммы работы:

Принцип работы:

В однофазной мостовой схеме к одной из диагоналей моста подключается источник переменного напряжения (вторичная обмотка трансформатора), а к другой – нагрузка.

В мостовой схеме диоды работают попарно: в течение одной половины периода сетевого напряжения ток протекает от вторичной обмотки трансформатора по цепи VD1, RН, VD2, а на втором полупериоде – по цепи VD3, RН, VD4, причем в каждом полупериоде через нагрузку ток проходит в одном направлении, что и обеспечивает выпрямление. Коммутация диодов происходит в моменты перехода переменного напряжения через нуль.

где U2 ─ действующее значение переменного напряжения на входе выпрямителя.

Параметры:

Действующее значение напряжения на входе выпрямителя

![]()

Среднее значение тока через диод в два раза меньше среднего значения тока нагрузки Id:

Максимальное значение тока, протекающего через диод

Действующее значение тока диода

Действующее значение переменного тока на входе выпрямителя

![]()

следовательно,

коэффициент пульсации выпрямленного напряжения

![]()

Коэффициент трансформации трансформатора

Мощность первичной и вторичной обмоток вентильного трансформатора

![]()

Расчетная мощность трансформатора

![]()

29. Назначение сглаживающих фильтров. Схема однофазного однополупериодного выпрямителя с емкостным фильтром. Особенности работы. Внешние характеристики выпрямителей с фильтрами

Сглаживающий фильтр - устройство, предназначенное для уменьшения переменной составляющей выпрямленного напряжения до величины, при которой обеспечивается нормальная работа питаемой аппаратуры или её каскадов.

Схема однофазного однополупериодного выпрямителя с емкостным фильтром .

Особенности работы.

Для снижения уровня пульсаций на выходе выпрямителя включаются разнообразные индуктивно-емкостные фильтры. Наличие конденсаторов и индуктивностей в цепи нагрузки оказывает значительное влияние на работу выпрямителя. В маломощных выпрямителях обычно применяют простейший емкостный фильтр, который представляет собой конденсатор, включенный параллельно нагрузке.

В установившемся режиме работы, когда напряжение на входе выпрямителя U вх больше напряжения на нагрузке U н и диод выпрямителя открыт, конденсатор будет подзаряжаться, накапливая энергию, поступающую от внешнего источника. Когда же напряжение на входе выпрямителя упадет ниже уровня открывания диода и он закроется, конденсатор начнет разряжаться через R н, предотвращая при этом быстрое падение уровня напряжения на нагрузке. Таким образом, результирующее напряжение на выходе выпрямителя (на нагрузке) окажется уже не таким пульсирующим, а будет значительно сглажено, причем тем сильнее, чем большую емкость будет иметь применяемый конденсатор.

Обычно, емкость конденсатора фильтра выбирают такой, чтобы его реактивное сопротивление было намного меньше сопротивления нагрузки (1/ωC ≪R н). В этом случае пульсации напряжения на нагрузке малы и допустимо предполагать, что это напряжение постоянно (U н ≈const ).

30. Основные параметры стабилизаторов напряжения. Параметрические стабилизаторы.

Основные параметры стабилизатора: 1. Коэффициент стабилизации , равный отношению приращений входного и выходного напряжений. Коэффициент стабилизации характеризует качество работы стабилизатора.

2. Выходное сопротивление стабилизатора Rвых = Rдиф Для нахождения Кст и Rвых рассматривается схема замещения стабилизатора для приращений. Нелинейный элемент работает на участке стабилизации, где его сопротивление переменному току Rдиф является параметром стабилизатора.

Дифференциальное сопротивление Rдиф определяется из уравнения:

Для схемы замещения получаем коэффициент стабилизации с учетом, что Rн >> Rдиф и Rбал >> Rдиф,:

Параметрический стабилизатор:

В приведенной схеме, при изменении входного напряжения или тока нагрузки - напряжение на нагрузке практически не меняется (оно остаётся таким же, как и на стабилитроне), вместо этого изменяется ток через стабилитрон (в случае изменения входного напряжения и ток через балластный резистор тоже). То есть, излишки входного напряжения гасятся балластным резистором, величина падения напряжения на этом резисторе зависит от тока через него, а ток через него зависит в том числе от тока через стабилитрон, и таким образом, получается, что изменение тока через стабилитрон регулирует величину падения напряжения на балластном резисторе.

Коэффициент стабилизации параметрического стабилизатора напряжения

Кст = 5 ÷ 30 Для получения повышения стабилизированного напряжения применяют последовательное включение стабилитронов. Параллельное включение стабилитронов не допускается. С целью увеличения коэффициента стабилизации возможно каскадное включение нескольких параметрических стабилизаторов напряжения.

31. Структурные схемы компенсационных стабилизаторов. Принципиальная схема непрерывного стабилизатора напряжения. Получить выражение для выходного напряжения. Недостатки таких стабилизаторов.

Компенсационный стабилизатор напряжения, по сути, является устройством, в котором автоматически происходит регулирование выходной величины, то есть он поддерживает напряжение на нагрузке в заданных пределах при изменении входного напряжения и выходного тока. По сравнению с параметрическими компенсационные стабилизаторы отличаются большими выходными токами, меньшими выходными сопротивлениями, большими коэффициентами стабилизации.

Непрерывный

Принципиальная схема стабилизатора напряжения непрерывного действия приведена на рис. б . Здесь роль ИЭ выполняет делитель напряжения на резисторах R 1 и R 2 . Балластный резистор R б и стабилитрон VD представляют собой маломощный параметрический стабилизатор, выполняющий роль ИОН. Операционный усилитель (ОУ) DA , включенный по схеме дифференциального усилителя, выполняет роль УС. ТранзисторVT является РЭ стабилизатора.

Выходное напряжение стабилизатора можно регулировать, меняя соотношение сопротивлений делителя R 1 и R 2 :