Поиск неисправностей в электронных схемах. Поиск и устранение неисправностей

Практические методы поиска и устранения неисправностей в РЭА, приведены без привязки к конкретному оборудованию. Под причинами неработоспособности подразумеваются ошибки разработчиков, монтажников и т.д. Методы являются взаимосвязанными между собой и почти всегда необходимо их комплексное применение. Порой поиск очень тесно связан с устранением.

Основные концепции поиска неисправностей.

1. Действие не должно наносить вреда исследуемому устройству.

2. Действие должно приводить к прогнозируемому результату:

- выдвижение гипотезы о исправности или неисправности блока, элемента.

- подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы и как следствие локализации неисправности;

3. Необходимо различать вероятную неисправность и подтвержденную (обнаруженную неисправность). Выдвинутую гипотезу и подтвержденную гипотезу.

4. Необходимо адекватно оценивать ремонтопригодность изделия. Например, платы с элементами в корпусе BGA имеют очень низкую ремонтопригодность, вследствие невозможности или ограниченной возможности применения основных методов диагностики.

Схема описания методов: суть метода возможности метода, достоинства метода, недостатки метода, применение метода

1. Выяснения истории появления неисправности. Суть метода:

История появления неисправности много может рассказать о локализации неисправности, о том какой модуль является источником неработоспособности системы, а какие модули вышли из строя в следствие первоначальной неисправности, о типе неисправного элемента. Также знание истории появления неисправности позволяет сильно сократить время тестирование устройства, повысить качество ремонта, надежность исправленного оборудования. Выяснение истории позволяет выяснить не является ли неисправность результатом внешнего воздействия, как то климатические факторы (температура, влажность, запыленность и пр.), механические воздействия, загрязнение различными веществами и пр.

Примеры: если неисправность сначала проявлялась редко, а затем стала проявляться чаще в течение недели или нескольких лет), то скорее всего неисправен электролитические конденсатор, электронная лампа или силовой полупроводниковый элемент чрезмерный разогрев которого приводит к ухудшению характеристик.

Если неисправность появилась в результате механического воздействия, то вполне вероятно ее удастся выявить внешним осмотром блока.

Если неисправность появляется при незначительном механическом воздействии, то ее локализацию следует начать с использования механических воздействий на отдельные элементы.

Возможности метода: Метод позволяет очень оперативно выдвинуть гипотезу о локализации неисправности.

Достоинства метода: нет необходимости знать тонкости работы изделия; оперативность; не требуется наличие документации.

Недостатки метода: необходимость получить информацию о событиях растянутых во времени, при которых вы не присутствовали, неточность и недостоверность предоставляемой информации; в некоторых случаях велика вероятность ошибки, и неточность локализации; требует подтверждения и уточнения другими методами.

2.Внешний осмотр. Суть метода:

Внешним осмотром зачастую пренебрегают, но именно внешний осмотр позволяет локализовать порядка 50% неисправностей. Особенно в условиях мелкосерийного производства. Внешний осмотр в условиях производства и ремонта имеет свою специфику. В условиях производства особое внимание необходимо уделять качеству монтажа. Качество монтажа включает в себя: правильность размещение элементов на плате, качество паянных соединений, целостность печатных проводников, отсутствие инородных включений в материал платы, отсутствие замыканий (порой замыкания видны только под микроскопом или под определенным углом ), целостность изоляции на проводах, надежное крепление контактов в разъемах. Иногда неудачный конструктив провоцирует замыкания или обрывы.

В условиях ремонта следует выяснить работало ли устройство когда-нибудь правильно. Если не работало (случай заводского дефекта), то следует проверить качество монтажа. Если же устройство работало нормально, но вышло из строя (случай собственно ремонта ), то следует обратить внимание на следы тепловых повреждений электронных элементов, печатных проводников, проводов, разъемов и пр. Также при осмотре необходимо проверить целостность изоляции на проводах, трещины от времени, трещины в результате механического воздействие, особенно в местах где проводники работают на перегиб (например слайдеры и флипы мобильных телефонов). Особое внимание следует обратить на наличие загрязнений, пыли, вытекания электролита и запах. Наличие загрязнений может являться причиной не работоспособности РЭА или индикатором причины неисправности (например вытекание электролита).

Во всех случаях следует обратить внимание на любые механические повреждения корпуса, электронных элементов, плат, проводников, экранов и пр. пр.

Возможности метода:

Метод позволяет оперативно выявить неисправность и локализовать ее с точностью до элемента.

Достоинства метода: оперативность; точная локализация; требуется минимум оборудования; не требуется наличие документации (или наличие в минимальном количестве ).

Недостатки метода: позволяет выявлять только неисправности имеющие проявление во внешнем виде элементов и деталей изделия; как правило требует разборки изделия, его частей и блоков.

2. Прозвонка. Суть метода:

Хотя данная методика имеет определенные недостатки она очень широко применяется в условиях мелкосерийного производства, в связи со своей простотой и эффективностью. Суть метода в том что при помощи омметра, в том или ином варианте, проверяется наличие необходимых связей и отсутствие лишних соединений (замыканий). На практике как правило достаточно проверить наличие необходимых связей и отсутствие замыканий по цепям питания. Отсутствие лишних связей также обеспечивается технологическими методами: маркировка и нумерация проводов в жгуте. Проверку на наличие лишних связей проводят в случае, когда есть подозрение на конкретные проводники, или подозрение на конструкторскую ошибку. Проводить проверку на наличие лишних связей чрезвычайно трудоемко. В связи с этим ее проводят как один из заключительных этапов, когда возможная область замыкания (например, нет сигнала в контрольной точке) локализована другими методами. Очень точно локализовать замыкание можно при помощи миллиомметра, с точностью до нескольких сантиметров.

Прозванивать лучше по таблице прозвонки, составленной на основании схемы электрической принципиальной. В этом случае исправляются возможные ошибки конструкторской документации и обеспечивается отсутствие ошибок в самой прозвонке.

Возможности метода: предупреждение неисправностей при производстве, контроль качества монтажа; проверка гипотезы о наличии неисправности в конкретной цепи.

Достоинства метода: простота; не требуется высокая квалификация исполнителя; высокая надежность; точная локализация неисправности.

Недостатки метода: высокая трудоемкость; ограничения при проверке плат со смонтированными элементами и подключенных жгутов, элементов в составе схемы; необходимость получить прямой доступ к контактам и элементам.

4. Снятие внешних рабочих характеристик. Суть метода.

При применении метода изделие включается в рабочих условиях или в условиях имитирующих рабочие. Проверяют характеристики сравнивая их с необходимыми, характеристиками исправного изделия или теоретически рассчитанными.

Возможности метода: позволяет достаточно оперативно диагностировать изделие; позволяет примерно оценить расположение неисправности, выявить функциональный блок работающий не правильно, в случае если изделие работает не правильно.

Достоинства метода: достаточная высокая оперативность; точность, адекватность; оценка изделия в целом.

Недостатки метода: необходимость специализированного оборудования или, как минимум, необходимость собрать схему подключения; необходимость стандартного оборудования; необходимость достаточно высокой квалификации исполнителя.

Применение метода:

Например: В телевизоре наличие изображения и его параметры, наличие звука и его параметры, энергопотребление, тепловыделение. В мобильном телефоне на тестере проверяют параметре RF тракта и по отклонению тех или иных параметров судят о исправности функциональных блоков. и т.д.

5. Наблюдение прохождения сигналов по каскадам.

Данный метод достаточно эффективен. К недостаткам следует отнести трудоемкость и неоднозначность результата.

Суть метода в том, что при помощи измерительной аппаратуры (осциллограф, тестер, анализатор спектра и др.) наблюдают правильность распространение сигналов по каскадам и цепям устройства. В цепях с обратными связями очень тяжело получить однозначные результаты, в схемах с последовательным расположением каскадов, пропадание правильного сигнала в одной из контрольных точек , говорит о возможной неисправности либо выхода, либо замыкания по входу, либо о неисправности связи.

В начале вычленяют встроенные источники сигналов (тактовые генераторы, датчики, модули питания и пр.) и последовательно находят узел в котором сигнал не соответствует правильному, описанному в документации или определенному при помощи моделирования. После проверки правильности функционирования встроенных источников сигналов на вход (или входы) подают испытательные сигналы и вновь контролируют правильность их распространения и преобразования. В ряде случаев для более эффективного применения метода требуется временная модификация схемы, т.е. если необходимо и возможно разрыв цепей обратной связи, разрыв цепей связи входа и выхода подозреваемых каскадов.

Возможности метода: оценка работоспособности изделия в целом; оценка работоспособности по каскадам и функциональным блоком.

Достоинства метода: высокая точность локализации неисправности; адекватность оценки состояния изделия в целом и по каскадам.

Недостатки метода: большая затрудненность оценки цепей с обратной связью; необходимость высокой квалификации исполнителя.

6. Сравнение с исправным блоком.

Сравнение с исправным блоком очень эффективный метод, потому что документированы не все характеристики изделия и сигналы не во всех узлах схемы. Суть метода заключается в том, что сравниваются различные характеристики заведомо исправного изделия и не исправного. Необходимо начать сравнение со сравнения внешнего вида, расположения элементов и конфигурации проводников на плате, отличие в монтаже говорит о том, что конструктив изделия был изменен и вполне вероятно допущена ошибка.

Возможности метода: оперативная диагностика в комбинации с другими методами.

Достоинства метода: оперативный поиск неисправностей, нет необходимости использовать документацию.

Недостатки метода: необходимость в наличии исправного изделия, необходимость в комбинации с другими методами

7. Моделирование.

Суть метода в том, что моделируется поведение исправного и неисправного устройства и на основе моделирования выдвигается гипотеза о возможной неисправности и затем гипотеза проверяется измерениями.

Метод применяется в комплексе с другими методами для повышения их эффективности.

При устранении периодический проявляющейся неисправности необходимо применять моделирование для выяснения мог ли заменяемый элемент провоцировать данную неисправность. Для моделирования необходимо представлять принципы работы оборудования и порой знать даже тонкости работы.

Возможности метода: оперативное и адекватное выдвижение гипотезы о локализации неисправности.

Достоинства метода: возможность работать с исчезающими неисправностями, адекватность оценки.

Недостатки метода: необходим высокая квалификация исполнителя, необходима комбинация с другими методами.

8. Разбиение на функциональные блоки.

Для предварительной локализации неисправности весьма эффективно разбить устройство на функциональные блоки. Надо учитывать, что зачастую конструкторское разбиение на блоки не является эффективным с точки зрения диагностики так как один конструктивный блок может содержать несколько функциональных блоков или один функциональный блок может быть конструктивно выполнен в виде нескольких модулей.

Возможности метода: позволяет оптимизировать применение других методов.

Достоинства метода: ускоряет процесс поиска неисправности

Недостатки метода: необходимо глубокое знание схемотехники изделия

9. Временная модификация схемы.

Частичное отключение цепей применяется в следующих случаях:

- когда цепи оказывают взаимное влияние и не ясно какая из них является причиной неисправности,

- когда неисправный блок может вывести из строя другие блоки,

- когда есть предположение, что не правильная/неисправная цепь блокирует работу системы

Следует с особой осторожностью отключать цепи защиты и цепи отрицательной обратной связи, т.к. их отключение может привести к значительному повреждению изделия. Отключение цепей обратной связи может приводить к полному нарушению режима работы каскадов и в результате не дать желаемого результата. Размыкание цепе ПОС в генераторах естественно приводит к срыву генерации но может позволить снять характеристики каскадов.

Возможности метода: локализация неисправности в цепях с ОС, точная локализация неисправности.

Достоинства метода: позволяет более точно локализовать неисправность.

Недостатки метода: необходимость модифицировать систему, необходимость знания тонкостей работы устройства.

10. Включение функционального блока вне системы, в условиях моделирующих систему. По сути метод является комбинацией методов: разбиение на функциональные блоки и снятие внешних рабочих характеристик.

При обнаружении неисправностей «подозреваемый» блок проверяется вне системы, что позволяет либо сузить круг поиска, если блок исправен, либо локализовать неисправность в пределах блока, если блок неисправен. При применении данного метода необходимо следить за корректностью создаваемых условий и применяемых тестов. Блоки могут быть плохо согласованный между собой на стадии разработки.

Возможности метода: проверка гипотезы о работоспособности той или иной части системы.

Достоинства метода: возможность испытания и ремонта функционального блока без наличия системы.

Недостатки метода: необходимость собирать схему проверки

11. Предварительная проверка функциональных блоков.

Очень широко применяется для профилактики неисправностей системы в условиях производства новых изделий. Функциональный блок предварительно проверяется вне системы, на специально изготовленном стенде (рабочем месте ).

При ремонте, метод имеет смысл если для блока требуется не слишком много входных сигналов или иначе говоря не слишком трудно имитировать систему. Например, этот метод имеет смысл применять при ремонте блоков питания.

12. Метод замены.

Подозреваемый блок/компонент заменяется на заведомо исправный. И проверяется функционирование системый. По результатам проверки судят о правильности гипотезы в отношении неисправности. Возможны несколько случаев:

- когда поведение системы не изменилось, это означает что гипотеза не верна

- когда все неисправности в системе устранены, значит неисправность действительно локализована в замененном блоке

- когда исчезла часть дефектов, это может означать что устранена только вторичная неисправность и исправный блок вновь сгорит под воздействием первичного дефекта системы. В этом случае возможно лучшим решением будет вновь поставить замененный блок (если это возможно и целесообразно) и продолжить поиск неисправностей с тем чтобы устранить именно первопричину.

Например, неисправность блока питания может привести к неудовлетворительной работе нескольких блоков, один из которых выйдет из строй в результате перенапряжения.

13. Проверка режима работы элемента.

Суть метода в том, что проверяют соответствие токов и напряжений в схеме предположительно правильным, отраженным в документации, рассчитанным при моделировании, полученным при исследовании исправного блока. На основании этого делают заключение о исправности элемента.

Правильность логических уровней цифровых схем (соответствие стандартам, а также сравнивают с обычными, типичными уровнями ), проверяют падения напряжений на диодах, резисторах (сравнивают с расчетным или со значениями в исправном блоке).

14. Провоцирующие воздействие.

Повышение или понижение температуры, влажности механическое воздействие. Подобные воздействия очень эффективно для обнаружения пропадающих неисправностей.

15. Проверка температуры элемента.

Суть метода проста, любым измерительным прибором (или пальцем) нужно оценить температуру элемента или сделать вывод о температуре элемента по косвенным признакам (цвета побежалости, запах горелого и пр. ). На основании этих данных делают вывод о возможной неисправности элемента.

16. Выполнение тестовых программ.

Суть метода заключается в том, что на работающей системе выполняется тестовая программа которая взаимодействует с различными компонентами системы и предоставляет информацию о их отклике, либо система под управлением тестовой программы управляет периферийными устройствами и оператор наблюдает отклик периферийных устройств, либо тестовая программа позволяет наблюдать отклик периферийных устройств на тестовое воздействие (нажатие клавиши, реакция датчика температуры на изменение температуры и пр. ).

Метод применим только для заключительного тестирования и устранения очень мелких недоработок.

Метод имеет существенные недостатки т.к. для исполнения тестовой программы ядро системы должно находиться в исправном состоянии, не правильный отклик не позволяет точно локализовать неисправность (может быть неисправна как периферия так и ядро системы, так и тест-программа ).

К достоинствам метода следует отнести очень быструю оценку по критерию работает — не работает.

17. Пошаговое исполнение команд.

Этот метод можно классифицировать как одну из разновидностей «метода исполнения тестовых программ», но применение метода возможно на почти не работоспособной системе. Метод очень эффективен для отладки микропроцессорных систем на стадии разработки.

К недостаткам метода следует отнести очень большую трудоемкость. К достоинствам очень низкую стоимость необходимого оборудования.

18. Тестовые сигнатуры.

19.«Выход на вход».

Если изделие/система имеет выход (множество выходов ) и имеет вход (множество входов) и вход/выход могут работать в дуплексном режиме, то возможна проверка системы в которой сигнал с выхода, через внешние связи подается на вход. Анализируется наличие/отсутствие сигнала, его качество и по результатам дается оценка о работоспособности соответствующих цепей.

20. Типовые неисправности.

21. Анализ влияния неисправности.

Практические методы поиска и устранения неисправностей в РЭА, приведены без привязки к конкретному оборудованию. Под причинами неработоспособности подразумеваются ошибки разработчиков, монтажников и т.д. Методы являются взаимосвязанными между собой и почти всегда необходимо их комплексное применение. Порой поиск очень тесно связан с устранением.

Основные концепции поиска неисправностей.

1. Действие не должно наносить вреда исследуемому устройству.

2. Действие должно приводить к прогнозируемому результату:

Выдвижение гипотезы о исправности или неисправности блока, элемента.

Подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы и как следствие локализации неисправности;

3. Необходимо различать вероятную неисправность и подтвержденную (обнаруженную неисправность). Выдвинутую гипотезу и подтвержденную гипотезу.

4. Необходимо адекватно оценивать ремонтопригодность изделия. Например, платы с элементами в корпусе BGA имеют очень низкую ремонтопригодность, вследствие невозможности или ограниченной возможности применения основных методов диагностики.

Схема описания методов: суть метода возможности метода, достоинства метода, недостатки метода, применение метода

1. Выяснения истории появления неисправности. Суть метода:

История появления неисправности много может рассказать о локализации неисправности, о том какой модуль является источником неработоспособности системы, а какие модули вышли из строя в следствие первоначальной неисправности, о типе неисправного элемента. Также знание истории появления неисправности позволяет сильно сократить время тестирование устройства, повысить качество ремонта, надежность исправленного оборудования. Выяснение истории позволяет выяснить не является ли неисправность результатом внешнего воздействия, как то климатические факторы (температура, влажность, запыленность и пр.), механические воздействия, загрязнение различными веществами и пр.

Примеры: если неисправность сначала проявлялась редко, а затем стала проявляться чаще в течение недели или нескольких лет), то скорее всего неисправен электролитические конденсатор, электронная лампа или силовой полупроводниковый элемент чрезмерный разогрев которого приводит к ухудшению характеристик.

Если неисправность появилась в результате механического воздействия, то вполне вероятно ее удастся выявить внешним осмотром блока.

Если неисправность появляется при незначительном механическом воздействии, то ее локализацию следует начать с использования механических воздействий на отдельные элементы.

Возможности метода: Метод позволяет очень оперативно выдвинуть гипотезу о локализации неисправности.

Достоинства метода: нет необходимости знать тонкости работы изделия; оперативность; не требуется наличие документации.

Недостатки метода: необходимость получить информацию о событиях растянутых во времени, при которых вы не присутствовали, неточность и недостоверность предоставляемой информации; в некоторых случаях велика вероятность ошибки, и неточность локализации; требует подтверждения и уточнения другими методами.

2.Внешний осмотр. Суть метода:

Внешним осмотром зачастую пренебрегают, но именно внешний осмотр позволяет локализовать порядка 50% неисправностей. Особенно в условиях мелкосерийного производства. Внешний осмотр в условиях производства и ремонта имеет свою специфику. В условиях производства особое внимание необходимо уделять качеству монтажа. Качество монтажа включает в себя: правильность размещение элементов на плате, качество паянных соединений, целостность печатных проводников, отсутствие инородных включений в материал платы, отсутствие замыканий (порой замыкания видны только под микроскопом или под определенным углом), целостность изоляции на проводах, надежное крепление контактов в разъемах. Иногда неудачный конструктив провоцирует замыкания или обрывы.

В условиях ремонта следует выяснить работало ли устройство когда-нибудь правильно. Если не работало (случай заводского дефекта), то следует проверить качество монтажа. Если же устройство работало нормально, но вышло из строя (случай собственно ремонта), то следует обратить внимание на следы тепловых повреждений электронных элементов, печатных проводников, проводов, разъемов и пр. Также при осмотре необходимо проверить целостность изоляции на проводах, трещины от времени, трещины в результате механического воздействие, особенно в местах где проводники работают на перегиб (например слайдеры и флипы мобильных телефонов). Особое внимание следует обратить на наличие загрязнений, пыли, вытекания электролита и запах. Наличие загрязнений может являться причиной не работоспособности РЭА или индикатором причины неисправности (например вытекание электролита).

Во всех случаях следует обратить внимание на любые механические повреждения корпуса, электронных элементов, плат, проводников, экранов и пр. пр.

Возможности метода:

Метод позволяет оперативно выявить неисправность и локализовать ее с точностью до элемента.

Достоинства метода: оперативность; точная локализация; требуется минимум оборудования; не требуется наличие документации (или наличие в минимальном количестве).

Недостатки метода: позволяет выявлять только неисправности имеющие проявление во внешнем виде элементов и деталей изделия; как правило требует разборки изделия, его частей и блоков.

2. Прозвонка. Суть метода:

Хотя данная методика имеет определенные недостатки она очень широко применяется в условиях мелкосерийного производства, в связи со своей простотой и эффективностью. Суть метода в том что при помощи омметра, в том или ином варианте, проверяется наличие необходимых связей и отсутствие лишних соединений (замыканий). На практике как правило достаточно проверить наличие необходимых связей и отсутствие замыканий по цепям питания. Отсутствие лишних связей также обеспечивается технологическими методами: маркировка и нумерация проводов в жгуте. Проверку на наличие лишних связей проводят в случае, когда есть подозрение на конкретные проводники, или подозрение на конструкторскую ошибку. Проводить проверку на наличие лишних связей чрезвычайно трудоемко. В связи с этим ее проводят как один из заключительных этапов, когда возможная область замыкания (например, нет сигнала в контрольной точке) локализована другими методами. Очень точно локализовать замыкание можно при помощи миллиомметра, с точностью до нескольких сантиметров.

Прозванивать лучше по таблице прозвонки, составленной на основании схемы электрической принципиальной. В этом случае исправляются возможные ошибки конструкторской документации и обеспечивается отсутствие ошибок в самой прозвонке.

Возможности метода: предупреждение неисправностей при производстве, контроль качества монтажа; проверка гипотезы о наличии неисправности в конкретной цепи.

Достоинства метода: простота; не требуется высокая квалификация исполнителя; высокая надежность; точная локализация неисправности.

Недостатки метода: высокая трудоемкость; ограничения при проверке плат со смонтированными элементами и подключенных жгутов, элементов в составе схемы; необходимость получить прямой доступ к контактам и элементам.

4. Снятие внешних рабочих характеристик. Суть метода.

При применении метода изделие включается в рабочих условиях или в условиях имитирующих рабочие. Проверяют характеристики сравнивая их с необходимыми, характеристиками исправного изделия или теоретически рассчитанными.

Возможности метода: позволяет достаточно оперативно диагностировать изделие; позволяет примерно оценить расположение неисправности, выявить функциональный блок работающий не правильно, в случае если изделие работает не правильно.

Достоинства метода: достаточная высокая оперативность; точность, адекватность; оценка изделия в целом.

Недостатки метода: необходимость специализированного оборудования или, как минимум, необходимость собрать схему подключения; необходимость стандартного оборудования; необходимость достаточно высокой квалификации исполнителя.

Применение метода:

Например: В телевизоре наличие изображения и его параметры, наличие звука и его параметры, энергопотребление, тепловыделение. В мобильном телефоне на тестере проверяют параметре RF тракта и по отклонению тех или иных параметров судят о исправности функциональных блоков. и т.д.

5. Наблюдение прохождения сигналов по каскадам.

Данный метод достаточно эффективен. К недостаткам следует отнести трудоемкость и неоднозначность результата.

Суть метода в том, что при помощи измерительной аппаратуры (осциллограф, тестер, анализатор спектра и др.) наблюдают правильность распространение сигналов по каскадам и цепям устройства. В цепях с обратными связями очень тяжело получить однозначные результаты, в схемах с последовательным расположением каскадов, пропадание правильного сигнала в одной из контрольных точек, говорит о возможной неисправности либо выхода, либо замыкания по входу, либо о неисправности связи.

В начале вычленяют встроенные источники сигналов (тактовые генераторы, датчики, модули питания и пр.) и последовательно находят узел в котором сигнал не соответствует правильному, описанному в документации или определенному при помощи моделирования. После проверки правильности функционирования встроенных источников сигналов на вход (или входы) подают испытательные сигналы и вновь контролируют правильность их распространения и преобразования. В ряде случаев для более эффективного применения метода требуется временная модификация схемы, т.е. если необходимо и возможно разрыв цепей обратной связи, разрыв цепей связи входа и выхода подозреваемых каскадов.

Возможности метода: оценка работоспособности изделия в целом; оценка работоспособности по каскадам и функциональным блоком.

Достоинства метода: высокая точность локализации неисправности; адекватность оценки состояния изделия в целом и по каскадам.

Недостатки метода: большая затрудненность оценки цепей с обратной связью; необходимость высокой квалификации исполнителя.

6. Сравнение с исправным блоком.

Сравнение с исправным блоком очень эффективный метод, потому что документированы не все характеристики изделия и сигналы не во всех узлах схемы. Суть метода заключается в том, что сравниваются различные характеристики заведомо исправного изделия и не исправного. Необходимо начать сравнение со сравнения внешнего вида, расположения элементов и конфигурации проводников на плате, отличие в монтаже говорит о том, что конструктив изделия был изменен и вполне вероятно допущена ошибка.

Возможности метода: оперативная диагностика в комбинации с другими методами.

Достоинства метода – оперативный поиск неисправностей, нет необходимости использовать документацию.

Недостатки метода: необходимость в наличии исправного изделия, необходимость в комбинации с другими методами

7. Моделирование.

Суть метода в том, что моделируется поведение исправного и неисправного устройства и на основе моделирования выдвигается гипотеза о возможной неисправности и затем гипотеза проверяется измерениями.

Метод применяется в комплексе с другими методами для повышения их эффективности.

При устранении периодический проявляющейся неисправности необходимо применять моделирование для выяснения мог ли заменяемый элемент провоцировать данную неисправность. Для моделирования необходимо представлять принципы работы оборудования и порой знать даже тонкости работы.

Возможности метода: оперативное и адекватное выдвижение гипотезы о локализации неисправности.

Достоинства метода: возможность работать с исчезающими неисправностями, адекватность оценки.

Недостатки метода: необходим высокая квалификация исполнителя, необходима комбинация с другими методами.

8. Разбиение на функциональные блоки.

Для предварительной локализации неисправности весьма эффективно разбить устройство на функциональные блоки. Надо учитывать, что зачастую конструкторское разбиение на блоки не является эффективным с точки зрения диагностики так как один конструктивный блок может содержать несколько функциональных блоков или один функциональный блок может быть конструктивно выполнен в виде нескольких модулей.

Возможности метода: позволяет оптимизировать применение других методов.

Достоинства метода: ускоряет процесс поиска неисправности

Недостатки метода: необходимо глубокое знание схемотехники изделия

9. Временная модификация схемы.

Частичное отключение цепей применяется в следующих случаях:

Когда цепи оказывают взаимное влияние и не ясно какая из них является причиной неисправности,

Когда неисправный блок может вывести из строя другие блоки,

Когда есть предположение, что не правильная/неисправная цепь блокирует работу системы

Следует с особой осторожностью отключать цепи защиты и цепи отрицательной обратной связи, т.к. их отключение может привести к значительному повреждению изделия. Отключение цепей обратной связи может приводить к полному нарушению режима работы каскадов и в результате не дать желаемого результата. Размыкание цепе ПОС в генераторах естественно приводит к срыву генерации но может позволить снять характеристики каскадов.

Возможности метода: локализация неисправности в цепях с ОС, точная локализация неисправности.

Достоинства метода - позволяет более точно локализовать неисправность.

Недостатки метода: необходимость модифицировать систему, необходимость знания тонкостей работы устройства.

10. Включение функционального блока вне системы, в условиях моделирующих систему. По сути метод является комбинацией методов: разбиение на функциональные блоки и снятие внешних рабочих характеристик.

При обнаружении неисправностей «подозреваемый» блок проверяется вне системы, что позволяет либо сузить круг поиска, если блок исправен, либо локализовать неисправность в пределах блока, если блок неисправен. При применении данного метода необходимо следить за корректностью создаваемых условий и применяемых тестов. Блоки могут быть плохо согласованный между собой на стадии разработки.

Возможности метода: проверка гипотезы о работоспособности той или иной части системы.

Достоинства метода: возможность испытания и ремонта функционального блока без наличия системы.

Недостатки метода: необходимость собирать схему проверки

11. Предварительная проверка функциональных блоков.

Очень широко применяется для профилактики неисправностей системы в условиях производства новых изделий. Функциональный блок предварительно проверяется вне системы, на специально изготовленном стенде (рабочем месте).

При ремонте, метод имеет смысл если для блока требуется не слишком много входных сигналов или иначе говоря не слишком трудно имитировать систему. Например, этот метод имеет смысл применять при ремонте блоков питания.

12. Метод замены.

Подозреваемый блок/компонент заменяется на заведомо исправный. И проверяется функционирование системый. По результатам проверки судят о правильности гипотезы в отношении неисправности. Возможны несколько случаев:

Когда поведение системы не изменилось, это означает что гипотеза не верна

Когда все неисправности в системе устранены, значит неисправность действительно локализована в замененном блоке

Когда исчезла часть дефектов, это может означать что устранена только вторичная неисправность и исправный блок вновь сгорит под воздействием первичного дефекта системы. В этом случае возможно лучшим решением будет вновь поставить замененный блок (если это возможно и целесообразно) и продолжить поиск неисправностей с тем чтобы устранить именно первопричину.

Например, неисправность блока питания может привести к неудовлетворительной работе нескольких блоков, один из которых выйдет из строй в результате перенапряжения.

13. Проверка режима работы элемента.

Суть метода в том, что проверяют соответствие токов и напряжений в схеме предположительно правильным, отраженным в документации, рассчитанным при моделировании, полученным при исследовании исправного блока. На основании этого делают заключение о исправности элемента.

Правильность логических уровней цифровых схем (соответствие стандартам, а также сравнивают с обычными, типичными уровнями), проверяют падения напряжений на диодах, резисторах (сравнивают с расчетным или со значениями в исправном блоке).

14. Провоцирующие воздействие.

Повышение или понижение температуры, влажности механическое воздействие. Подобные воздействия очень эффективно для обнаружения пропадающих неисправностей.

15. Проверка температуры элемента.

Суть метода проста, любым измерительным прибором (или пальцем) нужно оценить температуру элемента или сделать вывод о температуре элемента по косвенным признакам (цвета побежалости, запах горелого и пр.). На основании этих данных делают вывод о возможной неисправности элемента.

16. Выполнение тестовых программ.

Суть метода заключается в том, что на работающей системе выполняется тестовая программа которая взаимодействует с различными компонентами системы и предоставляет информацию о их отклике, либо система под управлением тестовой программы управляет периферийными устройствами и оператор наблюдает отклик периферийных устройств, либо тестовая программа позволяет наблюдать отклик периферийных устройств на тестовое воздействие (нажатие клавиши, реакция датчика температуры на изменение температуры и пр.).

Метод применим только для заключительного тестирования и устранения очень мелких недоработок.

Метод имеет существенные недостатки т.к. для исполнения тестовой программы ядро системы должно находиться в исправном состоянии, не правильный отклик не позволяет точно локализовать неисправность (может быть неисправна как периферия так и ядро системы, так и тест-программа).

К достоинствам метода следует отнести очень быструю оценку по критерию работает - не работает.

17. Пошаговое исполнение команд.

Этот метод можно классифицировать как одну из разновидностей «метода исполнения тестовых программ», но применение метода возможно на почти не работоспособной системе. Метод очень эффективен для отладки микропроцессорных систем на стадии разработки.

К недостаткам метода следует отнести очень большую трудоемкость. К достоинствам очень низкую стоимость необходимого оборудования.

18. Тестовые сигнатуры.

19.«Выход на вход».

Если изделие/система имеет выход (множество выходов) и имеет вход (множество входов) и вход/выход могут работать в дуплексном режиме, то возможна проверка системы в которой сигнал с выхода, через внешние связи подается на вход. Анализируется наличие/отсутствие сигнала, его качество и по результатам дается оценка о работоспособности соответствующих цепей.

20. Типовые неисправности.

21. Анализ влияния неисправности.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

При работе в лаборатории электротехники и электроники во избежание несчастных случаев, а также преждевременного выхода из строя приборов и электрооборудования студент при выполнении лабораторных работ должен строго выполнять следующие правила внутреннего распорядка и техники безопасности:

1. Приступая в лаборатории к работе, студент должен ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техники безопасности.

2. Следует пользоваться инструментом с изолированными ручками и иметь для индивидуальной защиты диэлектрический коврик.

3. Запрещается проверять наличие напряжения в сети с помощью отверток, пинцетов и других слесарных инструментов.

4. Аппараты, в которых шасси может находиться под напряжением, должны подключаться к сети через разделительный трансформатор; к каждому трансформатору может подключаться только один аппарат.

5. Проверка и пайка монтажа, подключение измерительных приборов, осмотр для выявления мест обрывов и другие работы должны производиться при отключенном от сети аппарате.

6. При замене предохранителей в сетевых аппаратах и деталей необходимо отсоединить аппарат от сети и снять заряд с конденсаторов фильтра.

7. Электролитические конденсаторы подвержены взрыву, поэтому при ремонте аппарат следует устанавливать таким образом, чтобы избежать возможных травм.

8. Запрещается ремонтировать аппарат, включенный в сеть в сырых помещениях, имеющих земляные, цементные или токопроводящие полы.

9. Ремонтное место должно иметь хорошее местное освещение и рубильник, позволяющий отключать местное и общее освещение в аварийных случаях и после окончания работы.

10. Студенты обязаны не только строго выполнять эти правила, но и требовать неуклонного выполнения их от своих товарищей.

11. После ознакомления с правилами внутреннего распорядка, инструктажа по технике безопасности студент должен расписаться в соответствующем журнале.

12. При работе в лаборатории категорически запрещается приносить с собой вещи и предметы, загромождающие рабочие места, способствующие созданию условий, могущих привести к на

рушению правил техники безопасности.

13. В лаборатории запрещается громко разговаривать, покидать рабочие места и переходить от одного стенда к другому.

Приступая к работе в лаборатории, студенческая группа делится на бригады, которые затем распределяются по лабораторным стендам.

14. Лабораторная работа, пропущенная студентом, выполняется по разрешению деканата и особому расписанию.

15. Сборку электрической цепи производят соединительными проводами при выключенном напряжении питания в строгом соответствии со схемой, представленной в лабораторном практикуме, обеспечивая при этом надежность электрических контактов всех разъемных соединений.

16. Приступая к сборке электрической цепи, необходимо убедиться в том, что к стенду не подано напряжение.

17. При сборке электрической цепи необходимо следить затем, чтобы соединительные провода не перегибались и не скручивались петлями. Приборы и электрооборудование расставляются так, чтобы было удобно ими пользоваться.

2 . ЭТАПЫ РЕМОНТА БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

В процессе эксплуатации бытовой РЭА могут возникать различные неисправности. Отыскание этих неисправностей является

наиболее трудоемкой операцией ремонта. При этом невозможно описать каждую неисправность аппарата в инструкции по ремонту, правила и методы их поиска. Существуют общие правила и методы ремонта, которые необходимо знать. Для конкретных типовбытовых РЭА в инструкции по ремонту приводятся наиболее характерные неисправности, методики их выявленияи устранения, специфические особенности ремонта. Поэтому для успешного проведения ремонтатребуются хорошие знания, умения, навыки и мастерство радиомехаников.

Все неисправности бытовой РЭА можно разделить на механическиеиэлектрические. Механические неисправности возникают в механических узлах бытовой РЭА (например, в лентопротяжных механизмах магнитофонов, видеомагнитофонов и т. д.) или в результате механических воздействий на аппарат. Необходимо помнить, что механическим узлам необходимы периодическая чистка и смазывание, продлевающие срок службы аппаратов, уменьшающие вероятность механических неисправностей.

Электрические неисправности возникают в электрических цепях. Их можно условно разделить на следующие группы:

*неисправности, вызванные дефектами электрического монтажа;

* неисправности, вызванные дефектами в цепях коммутации (переключатели, соединители, предохранители и т. д.);

*неисправности, вызванные выходом из строя радиоэлементов (конденсаторы, транзисторы, микросхемы и т. д.);

* неисправности, вызванные изменениями параметров радиоэлементов в процессе эксплуатации (иногда в пределах допустимой нормы).

Технология ремонта бытовой РЭА включает несколько этапов. Рассмотрим эти этапы и их краткие характеристики.

1. Анализ неисправности. В этот этап входят: выявление причин, вызвавшие исправность (при возможности); устранение внешних проявлений неисправности; анализ принципиальной схемы аппарата с целью выявления участка поиска неисправности (узла, блока, модуля и т. д.); выбор метода или методов поиска неисправности; определение минимально необходимой КИА.

2. Выявление неисправности. На этом этапе по выбранной методике производится поиск неисправностей, осуществляются необходимые измерения с помощью КИА. При получении отрицательного результата метод поиска неисправностей изменяется или в процессе поиска используются другие методы.

3. Устранение неисправности. Производится замена неисправного элемента с соблюдением требований монтажа и демонтажа.

4. Проверка после ремонта, подстройка (при необходимости) параметров аппарата. Прежде всего, необходимо проверить отремонтированный аппарат, в особенности измерив, те параметры, на которые влиял неисправный элемент (транзистор, микросхема, модуль и т. д.).

При необходимости следует провести подстройку в аппарате, потому что многие однотипные радиоэлементы имеют большой разброс параметров.

5. Электропрогон. Это проверка отремонтированного аппарата под напряжением. Во время прогона могут быть выявлены скрытые дефекты, которые не были обнаружены в ходе ремонта или возникли вследствие неверных действий радиомеханика.

МЕТОДЫ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ В БЫТОВОЙ РЭА

Поиск неисправности при ремонте бытовой РЭА может осуществляться различными методами и приводит к положительному результату, но радиомеханик должен уметь выбрать оптимальный. Выбор метода (методов) зависит от многих факторов: характера неисправности; наличия в распоряжении радиомеханика различной КИА, сменных узлов (блоков, модулей); стадии поиска неисправности и т. д.

*Рассмотрим различные методы поиска неисправностей

*Метод внешних проявлений. Этот метод основан на том что по внешним признакам работы бытового аппарата можно сделать предположение о неисправном узле (иногда элементе). Его целесообразно применять на первой стадии поиска неисправности в

комплексе с другими методами.

*Метод внешнего осмотра (анализа монтажа). С его помощью можно обнаружить дефекты монтажа, неисправный радиоэлемент по изменению внешнего вида (цвета, формы, размеров и т. д.).

При этом могут быть выявлены и связанные с данной неисправностью дефекты (например, причина, вызвавшая сгорание резистора).

Этот метод очень эффективен, и его целесообразно применять в двух случаях: на ранних стадиях поиска неисправностей, особенности аппарат работает в аварийном режиме (например, когда из аппарата идет дым); на более поздних этапах, когда область поиска

неисправностей определена другим методом.

*Метод измерений. При данном методе производят измерения параметров сигнала (значение напряжения, форма, длительность ит. д.) и электрических цепей (режимы работы активных элементов по постоянному току, сопротивления и т. д.) для сравнения результатов с заданными параметрами (например, на принципиальных схемах). Его можно применять на ранней стадии поиска неисправностей для определения области их нахождения (покаскадная проверка прохождения сигнала) или на более поздних стадиях для установления неисправного элемента, если область нахождения неисправности определена другими методами. Этот метод требует от радиомеханика умений, навыков работы с КИА.

*Метод замены. Суть метода заключается в замене проверяемого узла (радиоэлемента) на исправный. Его целесообразно применять на средних стадиях поиска неисправностей для сужения найденной другими методами области поиска или на поздних этапах для установления дефектного радиоэлемента. Этот метод особенно эффективен в сочетании с другими методами (например, измерений), когда дефект проявляется только под напряжением или периодически пропадает.

*Метод исключения. Суть метода состоит в исключении (по возможности) из работы отдельных узлов аппарата или вспомогательных элементов схемы. Его можно применять на начальной стадии поиска для определения неисправного узла (например, при самовозбуждении в радиоаппарате), а также на заключительной стадии для установления неисправного вспомогательного элемента. К вспомогательным элементам относятся те, которые, не формируя параметры аппарата, улучшают их (цепи коррекции АЧХ, защиты

по току и напряжению и т. д.).

* Метод воздействия. Метод заключается в воздействии радиомехаником на различные участки схемы с целью выявления реакций аппарата. Основными требованиями к воздействию являются: простота реализации, оперативность и быстродействие, знание реакции аппарата на воздействия, безопасность, исключение возможности внесения дополнительных дефектов. Такими воздействиями могут быть: изменение положения регуляторов и переключателей, замыкание выводов у некоторых радиоэлементов и т. д. Этот метод может применяться на разных стадиях поиска неисправностей.

*Метод простукивания. Этот метод используют, когда при механических воздействиях на радиоаппарат изменяются его выходные параметры. Причинами подобных явлений могут быть: нарушение механических контактов из-за загрязнения; снижение упругости, деформации контактов (переключатели, соединители ит. д.); нарушение внутренних соединений радиоэлементов; дефекты монтажа (микрозамыкания, микротрещины) и т. д. Метод простукивания можно разделить на этап реагирования аппарата на механические воздействия и этап поиска неисправного элемента. К механическим воздействиям относятся: простукивание, нажатие, изгиб печатных плат, радиоэлементов.

*Метод теплового удара. Данный метод применяют, если дефект обнаруживается после длительной работы аппарата. Его суть состоит в том, чтобы нагреть радиоэлемент (особенно многовыводной) принудительным способом, например с помощью электропаяльника, через теплопроводящий изолирующий материал (слюда). Это ускоряет проявление неисправности и указывает на неисправный радиоэлемент. Электропаяльник должен быть рассчитан на напряжение питания до 40 В, нагревание радиоэлемента производят при выключенном радиоаппарате.

*Метод электропрогона. Этот метод применяют при пропадающих дефектах, как правило, в комплексе с другими методами. Электропрогон, как было отмечено выше, осуществляют также после замены радиоэлементов (время прогона - 4 ч) и после настройки радиоаппарата (время прогона -2 ч) под постоянным контролем радиомеханика

Вопросы для отчета за лабораторную работу:

1. Общие правила техники безопасности.

2. Методы поиска неисправностей при ремонте радиоаппаратуры и порядок их применения.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 ,3.

1. Устройство ЛПМ в различных видах магнитофонов, их кинематическая схема .

Виды неисправностей аппаратуры . Неисправность РЭА проявляется в виде искажения выходной информации или ее отсутствии при наличии входного сигнала. Источником неисправности могут быть один или несколько элементов, а также внешние воздействия и факторы - пыль, влага, и т. д. Каждый элемент РЭА оказывает влияние на формирование выходных параметров. Зависимость между состояниями элементов РЭА и выходными параметрами носит неоднозначный характер. Большинство элементов влияет сразу на несколько параметров, а сами параметры могут зависеть от многих элементов.

Работу РЭА можно оценивать различными показателями:

Физическим состоянием элементов (оценивается внешним осмотром);

Качеством выдаваемой информации;

Формой и значением напряжений в различных точках (оцениваются по показаниям измерительных приборов).

Начинать поиск неисправностей необходимо с обнаружения существенных противоречий в этих показателях. На определении этих противоречий основаны все методы поиска неисправностей. Следует иметь в виду, что ремонт РЭА может быть неоправданным, если аппаратура:

Морально устарела, для нее не выпускают запасные детали, а установка нетиповых деталей требует значительных затрат времени, доработки конструкции и пр.;

Физически устарела, в ней заметно проявляются процессы старения материалов, снижение диэлектрических показателей изолирующих материалов, старение паек, высыхание оксидных конденсаторов и пр.;

Имела механические повреждения в результате удара, падения или подвергалась химическим воздействиям (попадание морской воды внутрь корпуса и др.).

Классификация дефектов РЭА . От характера дефектов во многом зависят особенности их поиска. В первую очередь необходимо выяснить, имеется ли вообще неисправность, а не ошибка установки устройств регулировки, переключателей и т. п. Важно определить, к какому типу относится данный дефект.

Дефекты в РЭА, можно классифицировать по самым различным признакам, при этом разделение будет достаточно условным, так как сами признаки не могут иметь четких границ, а одна и та же неисправность может иметь сразу несколько признаков.

По сложности обнаружения различают дефекты: простые, когда дефект очевиден и легко устраним; несложные, когда дефект легко отыскивается, однако устранение его затруднено; сложные, когда дефект непросто отыскать, но легко устранить (плохая пайка, контакт нарушается лишь с прогревом изделия); очень сложные, когда дефект трудно отыскать и устранить (случайные межэлектродные замыкания).

По особенностям проявления различают дефекты: постоянно проявляющиеся; непостоянные (время от времени без явных причин); проявляющиеся или пропадающие в процессе прогрева, при механических или других воздействиях; самоустраняющиеся.

По внешнему проявлению различают дефекты, связанные с отсутствием какого-либо параметра РЭА; с несоответствием какого-либо параметра норме; с появлением на выходе нежелательных сигналов.

По причинам возникновения дефекты бывают случайные или детерминированные, т. е. вполне определенные, которые можно было предусмотреть. К детерминированным дефектам относятся:

Недостатки конструкции, заложенные при разработке: малонадежные элементы; элементы, эксплуатирующиеся в режимах, близких к предельно допустимым; конструктивные решения, не обеспечивающие надежность контактных соединений, и т.п.

Нарушение технологической дисциплины при изготовлении РЭА (непропаи, качество монтажа и т. п.);

Нарушение условий эксплуатации: попадание внутрь РЭА влаги, пыли, насекомых, посторонних предметов; механические повреждения и т.п.

Неквалифицированное вмешательство в конструкцию РЭА: впаяны транзисторы другого типа, установлены дефектные элементы и пр.

Любой дефект, проявляющийся в РЭА, нарушает ее нормальную работу. Однако дефекты неравноценны, поэтому целесообразно установить последовательность их поиска и устранения, исходя из значимости.

Способы поиска неисправностей. Можно выделить три уровня поиска неисправностей и ремонта изделий: плата, ИС и схема в целом. На уровне плат заменяют подозрительную ПП. На уровне ИС определяют и заменяют дефектную ИС или компонент. На уровне схемы определяют точную причину неисправности. Проще всего заменить всю дефектную плату. Труднее всего точно найти и заменить дефектную ИС.

Как правило, тщательный анализ симптомов позволяет определить возможную причину неисправности в одной или двух платах. Несмотря на дороговизну замены плат, для сокращения времени ремонта во многих случаях пользуются этим способом.

Обычно неисправность возникает только в одной ИС или поддерживающих компонентах. Наиболее сложным при ремонте оказывается поиск дефектной ИС или компонента. При тщательном изучении симптома (признака) неисправности определяется подозрительная ИС. Каждая ИС выполняет конкретные функции. Эти функции могут быть простыми или сложными, но все они важны для работы изделия. Печатная плата с десятками ИС чрезвычайно сложна, но только из-за большого числа схем. Разобраться в каждой ИС не составляет труда. К счастью нет необходимости разбираться с работой элементов внутри ИС или БИС. Даже если определено, что не работает какой-либо разряд регистра, заключенного в БИС, то все равно необходимо заменить целиком всю БИС. Поэтому необходимо знать, какие сигналы должны поступать на входы ИС, что с ними происходит в ИС, и какие сигналы в результате работы должны появиться на выходе.

Все ИС на ПП расположены в определенном порядке. Для обслуживания на уровне ИС необходима диаграмма, показывающая неисправность, которая возникает при выходе той или иной ИС из строя. При неисправности появляется симптом, и диаграмма показывает, какая ИС соответствует данному симптому. Когда из диаграммы известны подозрительные ИС, необходимо найти дефектную ИС.

Типичный поиск неисправности сложных систем происходит следующим образом. По определенной программе выполняются диагностические тесты микросхем с инициализацией различных регистров ИС. Процессор заставляет дефектную ИС выполнять несложные действия. Если ИС не проходит тест, устанавливается флажок, и на экране появляется сообщение о неисправности. Для более полного понимания сути неисправности дополнительную информацию можно получить из блок-схемы изделия. Она позволяет перейти от чисто механического ремонта к логическому анализу неисправности и выявить истинную причину отказа.

Схема размещения, блок-схема и принципиальная схема показывают одни и те же ИС. Схема размещения сообщает физическое расположение микросхем. Ее можно использовать для быстрых проверок. Блок-схема придает смысл схеме размещения. Принципиальные схемы детализирует блок-схему. Эти три схемы содержат всю необходимую информацию по обслуживанию. С их помощью можно поставить диагноз, найти подозрительную ИС и провести измерения на ее контактах.

Ремонт и отладка плат . При ремонте электронного оборудования необходимо руководствоваться следующими принципами.

1. Любые действия, связанные с ремонтом электронного оборудования, предваряются отключением питания.

2. Выводы о неисправностях должны делаться после того, как установлено, что все элементы коммутации и разъемы подключены правильно и имеют контакт, а кабели не имеют обрывов.

3. Поскольку большинство электронных модулей построены на комплементарной МОП-технологии, критичных к статическому пробою, перед доступом к узлам электроники следует снять с тела статический заряд, коснувшись технологического корпуса. Проводить работы по монтажу следует с установленным на руку браслетом съема статического электричества. Монтажные и наладочные работы не проводить в помещениях с полами, конденсирующими статический заряд, или увлажнять рабочее помещение.

4. В силу разрушительного действия переходных процессов временная задержка между отключением и последующим включением питания должна составлять не менее 30 с.

5. При ремонте не следует обрывать нагрузку. Это создает повышенную мощность рассеивания на выходном активном элементе либо искажает картину снимаемых параметров.

Иллюзию неработающего источника часто создает чрезмерная нагрузка. Если возможно, следует посекционно отключать потребители (последовательное изъятие карт из слотов, с отключением блока питания). Замеры питающего напряжения лучше проводить на самих ИС или после переходных разъемов.

Для установки БИС используют панельки (chip sockets), установка и изъятие БИС из которых может проводиться специальными подъемниками - экстракторами. Техника выпаивания DIP-корпусов заключается в выкусывании ножек с последующим выпаиванием. Локальный перегрев монтажа паяльником в 30 Вт и выше может приводить к расслоению и обрывам дорожек, перегревам соседних элементов. В большинстве случаев удобен паяльник 18 Вт с теплоотводом либо с газовым нагревателем. Нельзя перегревать элементы, но и не допускать «холодных» паек, проявляющих себя по истечении определенного времени. При работе со сквозным монтажом для одновременного прогрева всех ножек ИС и транзисторов применяют специальные насадки на паяльники.

При ремонте рекомендуется пользоваться сигнатурными логическими анализаторами и интерфейсными тестерами. Существуют универсальные и специализированные приборы сервисного оборудования для ремонтных фирм с широким диапазоном функционального применения, позволяющие измерять параметры линий и модулей, скорость обмена и соотношение сигнал - помеха, проверять структуру форматов информационных сообщений. Сигнатурные анализаторы располагают собственной системой команд, контроллером и небольшой памятью. Подключают данные приборы либо через последовательный интерфейс (RS-232), либо через параллельный (IEEE-488, шина интерфейса общего назначения). Один из вариантов диагностирования изделий - подключение ПК, обеспечивающего функции анализатора неисправностей в системе.

Приборы могут стыковаться с различными платами с помощью набора стыковочных элементов (драйверов-сенсоров), а также подключаться непосредственно к элементам на плате с помощью группы клипсов и активных щупов. Для правильной настройки на конкретную плату электроники используют базу данных, в которой находятся электрические и конструктивные параметры, топология, система питания и другие сведения. Программные средства являются разработками фирм-изготовителей тестеров.

Применяются также логические пульсаторы - устройства, предназначенные для формирования импульсов различной длительности, которые вводятся в проверяемую схему, и логические щупы (пробники) устройства, предназначенные для индикации логических уровней ИС. Кроме индикации единиц и нулей требуется индикация серий импульсов. Настройка на уровни и частоту следования проводится индивидуально для каждого типа плат.

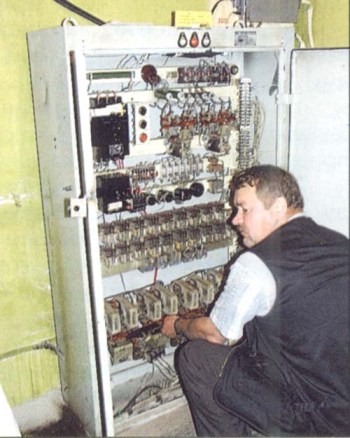

Повреждение в электросхемах кранов

Электрооборудование башенного крана состоит из большого числа , электрических аппаратов и приборов, связанных между собой электропроводкой, длина которой достигает нескольких тысяч метров. В процессе работы крана могут возникать повреждения в электрических схемах. Эти повреждения могут быть вызваны выходом из строя элементов машин и аппаратов, обрывом электропроводки и повреждением изоляции.

Методы устранения неисправностей в электрических схемах кранов

Неисправности устраняют в два этапа. Сначала ищут неисправный участок схемы, а затем восстанавливают его. Наиболее сложный первый этап. Умение выявить место неисправности в наиболее короткий срок и с наименьшими затратами труда имеет очень важное значение, так как позволяет значительно сократить простои крана. Восстановление поврежденного участка обычно сводится к замене неисправного элемента (контакта, провода) или соединению оборванной электропроводки.

Неисправности электрических схем можно разделить на четыре группы: обрыв электрической цепи; ; замыкание на корпус (пробой изоляции); возникновение обходной цепи при замыкании между собой проводов. Все эти неисправности могут иметь различные внешние проявления в зависимости от особенностей крана. Поэтому при устранении неисправности следует тщательно проанализировать работу схемы во всех режимах, выявить отклонения в работе отдельных механизмов крана и только после этого приступить к поиску повреждений в той части схемы, которая может вызвать эти отклонения.

Нельзя дать методику, пригодную для поисков любого случая неисправности, поскольку даже одинаковые схемы привода для разных механизмов крана имеют свои особенности. Однако некоторые общие правила могут быть использованы при анализе любой крановой электросхемы.

В первую очередь определяют, в какой цепи - силовой или управления - возникла

неисправность.

Рассмотрим пример неисправности электрической схемы привода механизма поворота крана С-981А. Неисправность заключается в том, что механизм поворота не включается в направлении Влево. Все остальные механизмы, в том числе и механизм поворота в направлении Вправо, работают.

Если при пробном включении рукоятки командоконтроллера в первое положение Влево не включается К2 (рис 1, а), неисправность следует искать в цепи управления, т. е. этого пускателя (цепь: провод 27, контакт В1-3 пускателя К2 и перемычки между главными контактами пускателя К2 и пускателя К1.

Рис. 1. Поиск места неисправности в электрической схеме привода поворота

крана С-981А;

А - принципиальная электрическая схема привода поворота крана; б - монтажная электрическая схема реверсивного магнитного пускателя; /, //, ///, IV - последовательность включения вольтметра при проверке цепи

Место обрыва можно определить, проверяя цепь с помощью вольтметра или контрольной лампы, которые включают, как показано на рисунке. Первое включение служит для контроля работы самого вольтметра (контрольной лампы). Допустим, что при подключении вольтметра к клемме 31 он показывает напряжение (лампа горит), а при подключении к клемме 51 не показывает. Следовательно, обрыв находится между этими клеммами. На рисунке видно, что в этот участок входит конечный выключатель ВК2 и провода, соединяющие его с клеммами шкафа управления.

Пользуясь этим способом для выявления места обрыва цепи необходимо строго

соблюдать : работать в диэлектрических перчатках и

галошах или, стоя на изолирующей подставке, не прикасаться к контактам и

оголенным проводникам.

При использовании для проверки контрольной лампы

принимают меры против включения магнитного пускателя К2 и механизма поворота

крана. Для этого закрепляют якорь магнитного пускателя в положении Выключено.

Лампа в холодном состоянии имеет небольшое сопротивление (в несколько раз

меньшее, чем уторящей лампы) и при подключении ее к клемме 31 образуется

замкнутая цепь (провод 27, контрольная лампа, катушка К2, провод 28), что

вызывает срабатывание пускателя К2. При пользовании вольтметром пускатель не

может включиться, так как обмотка вольтметра имеет большое сопротивление.

Проверяя цепь для определения места обрыва, следует помнить, что у многих кранов часть цепи работает на переменном токе, а часть - на постоянном. При проверке клеммы вольтметра (лампы) подключают к источнику постоянного тока, а при проверке цепи переменного тока - к фазе переменного тока. Во время работы следует обязательно пользоваться электрическими схемами, так как ошибочное включение лампы в фазу переменного тока при проверке цепи, работающей на постоянном токе, может привести к повреждению выпрямительных устройств.

При поиске места замыкания на корпус (пробоя изоляции) участок (с предполагаемым пробоем) отсоединяют от источника тока, а вольтметр (лампу) подключают к источнику тока и проверяемому участку. В нормальном состоянии отсоединенный участок изолирован от металлоконструкции крана и вольтметр (лампа) ничего не покажет. При пробое вольтметр показывает напряжение, а лампа горит. Последовательно отсоединяя отдельные части проверяемого участка цепи, можно найти поврежденное место.

Если, например, в катушке К2 (см. рис. 1) пробило изоляцию, то при отключении катушки от привода 28 и присоединении вольтметра к клеммам 27 и 51 (контакт В1-3 командоконтроллера разомкнут) вольтметр покажет напряжение.

Значительно эффективней и безопасней производить проверку цепи с помощью омметра или пробника. Пробник состоит из милливольтметра с пределом измерения 0-75 мВ, последовательно соединенного с резистором R = 40 - 60 Ом и батарейкой 4,5 В от карманного фонарика. Выводы пробника А и В служат для подключения к клеммам проверяемой цепи. Методика поиска места неисправности аналогична описанной выше, но кран отключают от внешней сети, так как у омметра и пробника имеются свои источники тока.

При использовании омметра или пробника полностью исключается возможность поражения током, кроме того, с их помощью можно обнаружить место короткого замыкания в проводах.

Цепи управления (цепи защиты) у кранов различных типов

выполнены по общему принципу, отличаются они только количеством последовательно

включенных аппаратов и имеют общие признаки неисправности. Любую цепь защиты

можно условно разделить на три участка: участок с нулевыми контактами

контроллеров и кнопкой включения линейного контактора; участок, блокирующий

нулевые контакты контроллеров и кнопку при включении контактора и замыкании его

блок-контактов (цепь блокировки); общий участок, в который включены аварийные

выключатели, контакты максимальных реле и .

Внешним признаком обрыва цепи каждого участка служит определенный характер работы линейного контактора. При обрыве цепи на первом участке линейный контактор не включается, когда нажимают кнопку, но включается, когда поворачивают вручную подвижную часть контактора до замыкания блок-контактов. При пробном включении контактора -вручную необходимо принять следующие меры безопасности: все контроллеры установить в нулевое положение; поворачивать подвижную часть контактора либо с помощью монтерского инструмента с изолированными ручками, либо в диэлектрических перчатках.

Если цепь оборвана на втором участке, линейный контактор включается при нажатии кнопки, но отпадает, когда кнопка возвращается в нормальное положение.

Когда цепь оборвана на третьем участке, линейный не включается ни от кнопки, ни при переводе его во включенное положение вручную.

Неисправности электродвигателей

Из разнообразных остановимся на наиболее распространенных.

Короткое замыкание в обмотке ротора. Признак неисправности: включение происходит рывком, обороты двигателя не зависят от позиции контроллера. Для проверки отсоединяют ротор двигателя от пускорегулирующего сопротивления. Если при включении статора двигатель будет работать, обмотка ротора закорочена.

Короткое замыкание в обмотке статора. Признак неисправности: двигатель при включении не вращается, срабатывает максимальная защита.

Обрыв одной из фаз статора при соединении двигателя звездой. Признаки неисправности: двигатель не создает вращающего момента и, следовательно, механизм не проворачивается. Чтобы обнаружить неисправность, двигатель отсоединяют от сети и каждую фазу в отдельности проверяют контрольной лампой. Для проверки используют низкое напряжение (12 В). Если обрыва нет, лампа будет гореть полным накалом, а при проверке фазы, имеющей обрыв, лампа гореть не будет.

Обрыв в цепи одной фазы ротора. Признак неисправности: двигатель вращается с половинной скоростью и сильно гудит. При обрыве фазы статора или ротора у грузовой и стреловой лебедок возможно падение груза (стрелы) независимо от направления включения контроллера.