Методы определения места повреждения изоляции. Как найти место повреждения кабеля под землей

Нарушение электрической прочности изоляции происходит по различным причинам, каждая из которых влияет на поиск и определение места повреждения кабельных линий.

Основными из них являются:

- механические или коррозийные повреждения защитных оболочек (свинцовой, алюминиевой, пластмассовой), что приводит к нарушению герметичности и попаданию влаги в изоляцию;

- заводские дефекты (трещины или сквозные отверстия в защитных оболочках);

- дефекты монтажа соединительных и концевых муфт кабелей (не пропаянные шейки муфт, надломы изоляции, неполная заливка мастикой и т.п.);

- осушение изоляции вследствие местных перегревов кабеля;

- старение изоляции.

Виды повреждений кабельных линий и методы их поиска

Все виды повреждений можно разделить на несколько видов:

- Однофазные повреждения – самый распространенный вид повреждений кабельных линий напряжением 1-10 кВ. При этом виде повреждений одна из жил кабеля замыкается на его экранирующую оболочку.

- Междуфазные повреждения составляют около 20% всех видов повреждений кабельных линий.

- Разрыв (растяжка) жил кабельных линий. Данный вид повреждения образуется из-за перемещения слоев почвы в местах расположения муфт, вследствие чего происходит вытягивание жил кабеля, а в муфтах, как правило, разрыв жил (растяжка).

- Повреждения изолирующей пластмассовой наружной оболочки кабельных линий.

В настоящее время для определения места повреждения кабельных линий используются передвижные измерительные лаборатории с набором стационарно размещенного оборудования и переносных приборов. Стандартный перечень необходимых приборов включает в себя:

- Испытательная установка постоянного тока с плавным изменением напряжения.

- Прожигающая установка постоянного тока с плавным и ступенчатым переключением выходного напряжения.

- Установка для посылки высоковольтной волны от заряженного конденсатора.

- Генератор звуковой частоты.

- Рефлектометр.

- Комплекс акустического и индукционного кабелеискателя.

- Мегаомметр.

Суть всех методов определения мест повреждения изоляции кабелей сводится к следующим этапам:

- Определение вида повреждения.

- Снижение сопротивления пробоя до значений десятков Ом и ниже.

- Предварительное определение расстояния до повреждения с помощью рефлектометра.

- Локализация места повреждения при помощи генератора акустических ударных волн и акустического приемника или индукционным методом.

Поиск мест повреждений кабельных линий (КЛ)

- При автоматическом отключении кабельной линии или отключении ее с “землей” должен быть произведен осмотр трассы КЛ с целью обнаружения возможной несанкционированной раскопки или шурфления на трассе кабельной линии.

- Перед началом работ по ОМП КЛ производитель работ должен иметь кальки (трассировку) на всю протяженность трассы, определить способ прокладки КЛ (в земле, подземных сооружениях и т.д.), знать характер и причину повреждения изоляции КЛ (автоматическое отключение, отключение с “землей”, пробой при испытании) для поиска места или мест повреждений кабельных линий.

- Знание способа прокладки, характера и причин повреждения необходимы, так как они определяют технологию и сокращают время определения мест повреждения изоляции кабелей.

Виды повреждений кабельных линий и применяемые методы определения мест повреждений приводятся в таблице.

Таблица (Некоторые сведения по отысканию мест повреждений)

|

Вид повреждения |

Переходное сопротивление в месте повреждения, Ом |

Пробивное напряжение в месте повреждения, кВ |

|||

|

Относительный |

Абсолютный |

||||

| 1 |

Однофазное |

Импульсный |

Акустический, индукционный, метод накладной рамки. |

||

| 2 |

Однофазное |

Волновой, Импульсно-волновой |

Акустический |

||

| 3 |

Однофазное |

Свыше 500000 |

От 1 до 50 (“заплывающий пробой”) |

Колебательный разряд |

|

| 4 |

Импульсный |

Акустический, индукционный |

|||

| 5 |

Междуфазное с замыканием двух жил на оболочку |

Волновой, Импульсно-волновой |

Акустический, индукционный с предварительным снижением переходного сопротивления. |

||

| 6 |

Импульсный |

Индукционный, акустический |

|||

| 7 |

Междуфазное с замыканием всех трех жил на оболочку |

Свыше 500000 |

Колебательный разряд |

Индукционно-импульсный, акустический |

|

| 8 |

Междуфазное без замыкания на оболочку |

Импульсный |

Индукционный с предварительным снижением переходного сопротивления |

||

| 9 |

Растяжка фаз, пробой на оболочку КЛ |

От 200 до 500000 |

До испытательного |

Импульсный |

Акустический, индукционно-импульсный |

| 10 |

Растяжка одной, двух, трех фаз |

Свыше 500000 |

До испытательного через растяжку на заземленные жилы КЛ |

Импульсный |

Акустический |

| 11 |

Повреждение оболочки одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. |

От 0 до 5000 |

Петлевой |

Метод постоянного напряжения (шагового потенциала) |

|

| 12 |

Замыкание жилы на оболочку КЛ 10 – 20 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. |

От 200 до 500000 |

Волновой, импульсно-волновой |

Акустический |

|

| 13 |

Обрыв одной, двух или трех жил (с замыканием или без замыкания фаз на оболочку) КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена. |

От 200 до 500000 |

Импульсный |

Акустический, индукционно-импульсный |

|

- При повреждении одной фазы кабельной линии на оболочку с сопротивлением в месте повреждения близким к нулю следует применить следующую технологию:

- назначить расстояние до зоны повреждения приборами типа Р5-10, РЕЙС-205, РЕЙС-305 или подобными им импульсными искателями повреждения, без прожигания изоляции других фаз кабеля;

- при расположении зоны повреждения в кабельном сооружении (коллекторе) или на расстоянии от края кабельного сооружения не более 100 метров, для поиска и определения места повреждения кабельных линий следует применять акустический метод или метод накладной рамки;

- в случае неуспешного применения метода накладной рамки, следует произвести разрушение спая фаза – оболочка путем подачи импульсов от батареи конденсаторов и двух других здоровых фаз. Предварительно эти фазы должны быть испытаны повышенным выпрямленным напряжением, для кабельной линии 6 кВ не более 18 кВ, для кабельной линии 10 кВ не более 25 кВ – во избежание пробоя кабеля в другом месте;

- если в результате подачи импульсов удалось разрушить глухой спай, то для поиска и определения мест повреждения кабельных линий следует применить акустический метод;

- применение силовых трансформаторов ТП, РТП непосредственно в качестве мощного источника тока при разрушении нулевого переходного сопротивления (спая) в месте повреждения кабеля – категорически запрещается;

- выпрямительные установки трехфазного тока для разрушения спая в месте замыкания фазы на оболочку, при нахождении места повреждения кабельных линий, в пределах 100 метров от начала или конца кабельного сооружения (коллектора), могут быть использованы только при наличии регулятора тока прожига;

- если в процессе определения зоны повреждения зафиксировано, что место повреждения расположено в грунте, можно вести прожигание места повреждения кабельных линий любым методом;

- если зона повреждения падает на концевую воронку противоположного конца кабеля, то следует переехать и подключить лабораторию с другого конца кабельной линии, а при невозможности этого и необходимости прожигания, следует выставить наблюдающего.

- На автоматически отключившихся линий рекомендуется следующая технология поиска и определения места повреждения кабельных линий:

- если повреждение акустическим методом не обнаружено, то при поиске и определении места повреждения кабельных линий индукционным методом разрешается использовать генератор звуковой частоты на напряжение 115 В по бифилярной схеме, при этом ток не должен превышать 10 А. Использование высших ступеней напряжения запрещается. При невозможности контроля выходного напряжения, использование для этих целей звуковых генераторов с выходной мощностью более 1,5 кВт - запрещается.

- На КЛ пробитой при испытаниях, рекомендуется следующая технология поиска и определения места повреждения кабельных линий:

- включение и настройка измерителя расстояния до места повреждения кабеля типа Щ4120, ЦР0200 и определение расстояния до места повреждения при первых пробоях изоляции. При напряжении пробоя изоляции менее 15 кВ следует подавать выпрямленное напряжение от прожигательного устройства. При этом после первых пробоев изоляции, выходное напряжение прожигательного устройства должно быть снижено до нуля с целью предотвращения возникновения процесса горения.

- расстояние до зоны повреждения при определении места повреждения кабельных линий, измеренное по прибору Щ4120, ЦР0200 позволяет определить, где находится зона повреждения в грунте или кабельном сооружении.

- На кабельной линии, имеющей повреждение в виде растяжки одной, двух или трех жил без пробоя на оболочку, рекомендуется следующая технология поиска и определения места повреждения кабельных линий:

- определение расстояния до зоны повреждения приборами типа Р5-10, РЕЙС-205, РЕЙС-305 или подобными импульсными искателями повреждения;

- заземлить все три фазы на противоположном конце кабельной линии, место повреждения определять акустическим методом;

- если повреждение акустическим методом не обнаружено, то при определении места повреждения кабельных линий индукционным методом использовать генератор звуковой частоты на частоте 10 кГц, подключив его по схеме поврежденные фазы – оболочка. Наличие муфты в предполагаемом месте повреждения является косвенным признаком правильности его определения.

- для повышения достоверности определения места повреждения необходимо прослушать сигнал генератора звуковой частоты (кГц), включенного поочередно с обоих концов КЛ на поврежденные фазы-оболочка при одинаковом токе. На трассе КЛ прослушать сигнал от генератора до его прекращении с обеих сторон, после чего измерить расстояние между двумя полученными точками прекращения сигнала и разделить его пополам. В полученной точке производить раскопку.

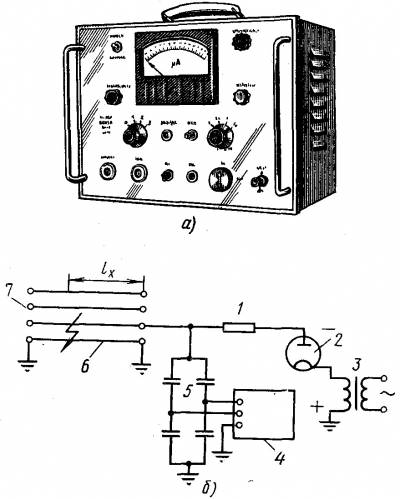

- При поиске и определению места повреждения кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена рекомендуется следующая технология:

- Для определения расстояния до места повреждения защитной оболочки на землю используют петлевой метод, основанный на поочередном измерении падения напряжения на участках экрана кабеля: от начала КЛ до места повреждения оболочки (U1), а затем от конца КЛ до места повреждения (U2), при постоянной величине тока, протекающего по этим участкам экрана.

- При поиске и определении места повреждения кабельных линий на КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением от 10 кВ и выше рекомендуется следующая технология:

- Перед определением места повреждения на кабельной линии необходимо провести испытание изоляции всех трех жил кабеля относительно оболочки и выявить поврежденную жилу.

- Испытание следует проводить с помощью высоковольтной испытательной установки выпрямленного напряжения. Испытываются все три жилы КЛ напряжением не более 25 кВ, предварительно включив и настроив прибор типа Щ 4120 или ЦР0200. Определение расстояния до места повреждения этими приборами проводить при первых пробоях изоляции.

- После выявления поврежденной жилы, при неуспешном определении расстояния до места повреждения волновым методом, необходимо с помощью прожигающей установки, снизить сопротивление в месте пробоя до величины от 0 до 150 Ом. Это позволит для определения расстояния использовать приборы Р5-10, РЕЙС-205, РЕЙС-305.

- При поиске и определении места повреждения кабельных линий акустическим методом, в случае если на противоположном конце кабельной линии не установлено заземление на всех трех фазах, запрещается поднимать напряжение заряда конденсатора акустической установки: для КЛ 10 кВ – выше 25 кВ, для КЛ 6 кВ – выше 18 кВ.

Помимо этих особенностей, существуют правила поиска и определения места повреждения кабельных линий для линий в метрополитене; на ПКЛ 6-10 кВ, имеющих концевые заделки (КЗ) из термоусаживаемых материалов; на ПКЛ 6–10 кВ с колпаками, установленными на отболченные жилы кабеля; на КЛ 6–10 кВ частично или полностью проходящих по подземным сооружениям; при определении в пучке кабеля с бумажной изоляцией; при определении расположения одножильного кабеля в пучке. Также в нормативных документах уточнена специфика проведения поиска и определения места повреждения кабельных линий в котлованах, с использованием различных акустических технологий и эскизов. Непосредственно в день проведения замеров инженер по испытаниям оформляет эскиз (форма эскиза и порядок его оформления изложены в методике).

Эскиз определения места повреждения кабельных линий хранится на РДП до завершения ремонта. Категорически запрещается использовать для проведения ремонта КЛ непосредственно эскизы определения места повреждения кабельных линий. Эскиз определения места повреждения кабельных линий является основным рабочим документом, используемым при составлении эскизов для получения ордера на ремонт кабельной линии.

Нормативные документы, на соответствие требованиям которых проводятся измерения

- ПУЭ (Правила устройства электроустановок) , 7-е изд., гл. 1.8, п. 1.8.40, пп. 1-3, 5, 6.

- ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) , Прил. 3 Раздел 6, пп. 6.1-6.3, 6.9.

- Паспорт завода-изготовителя.

- РД 34.45-51.300-97. (Объем и нормы испытаний электрооборудования), Раздел 29, пп. 29.1-29.5, 29.7, 29.11-29.13.

Электроизмерительная лаборатория с новейшим испытательным оборудованием и средствами измерений выполнит поиск и определению места повреждения кабельных линий с бумаго-масляной или экструдированной изоляцией (сшитый полиэтилен). Наши квалифицированные специалисты выполняют работы с высоким качеством, что позволяет точно определить место повреждения и провести ремонт участка кабеля. Предоставляется гарантия на все проведенные работы.

Основная масса электрических соединений потребителей электрической энергии с ее источниками выполняется кабельными линиями. Большая их часть прокладывается в земле , так как этот способ:

- не требует сооружения громоздких и дорогостоящих металлоконструкций, портящих внешний вид;

- обеспечивает защиту от доступа посторонних лиц (кроме несанкционированных земляных работ);

- позволяет экономить длину кабелей, так как прокладка производится по кратчайшему расстоянию между источником и потребителем.

Но существуют и недостатки прокладки кабельных линий в земле. Главный из них – сложность поиска повреждений в кабелях.

Повреждения возникают в результате воздействия таких факторов, как:

- сезонные подвижки грунта, возникающие обычно в весенний период при его оттаивании;

- нарушений условий эксплуатации кабельных линий (перегрузки по току);

- прохождение по кабельной линии токов внешнего (транзитного) короткого замыкания;

- выполнение работ вблизи кабельной линии;

- нарушение технологии при установке соединительных кабельных муфт.

Кабельная линия, проложенная открытым способом, тоже может быть повреждена. Но такое происходит реже, а поиск повреждения облегчается возможностью визуального осмотра. Иногда, правда, приходится использовать и специальные методы, о которых поговорим позднее.

Виды повреждения кабельных линий

От характера повреждения зависит выбор метода поиска его расположения. Вот основные из них:

- Полный обрыв кабеля. Встречается редко. Основная причина возникновения: земляные работы с применением экскаваторов, короткие замыкания в кабельных муфтах.

- Замыкание фазной жилы кабеля на землю (для кабелей, напряжением выше 1000 В).

- Замыкание между жилами.

- Низкая изоляция или пробой при плановых испытаниях повышенным напряжением. Характеризуется тем, что кабельная линия может оставаться в работе, но гарантировать, что в ней не произойдет короткое замыкание в любой момент нельзя.

- Комбинации замыканий «фаза-фаза-земля».

Определение кабельной трассы

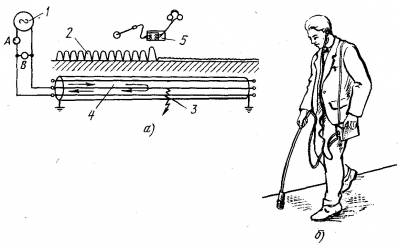

Результатом поиска места повреждения является точное указание на местности участка с повреждением. А поскольку кабельная линия скрыта в земле, то для начала уточняют трассу, по которой она проходит.

На всех предприятиях, в городских и сельских электрических сетях есть планы местности, на которых указаны трассы прокладки всех кабельных линий. Но для поиска повреждения этого недостаточно. Нужно знать трассу с максимальной точностью. Для ее определения используется прибор, называемый трассоискателем .

Трассоискатели способны работать в нескольких режимах:

- определение нахождения кабельной линии, находящейся под напряжением . Чем больше нагрузка (ток) линии, тем лучше она прослушивается;

- определение трассы отключенной линии . Для этого в комплект к трассоискателю входит генератор звуковых сигналов. Он подключается между двумя жилами линии на одном из ее концов, на другом конце эти жилы закорачиваются. Сигнал, подаваемый в линию, представляет собой последовательность модулированных звуковых импульсов, с небольшой частотой следования.

- определение места замыкания двух жил между собой . Для этого с одного из концов линии на эти жилы подается сигнал. Кабель излучает его до места повреждения, за ним сигнал пропадает.

Приемник сигнала очень похож на миноискатель. Так как включает в себя штангу с приемной катушкой на конце, и блоком управления посередине, к которому подключены наушники. В блок управления входит: дисплей или стрелочный индикатор, на котором отображается уровень принимаемого сигнала, переключатель режимов, гнезда для подключения катушки и наушников. Отсек источников питания или аккумуляторная батарея.

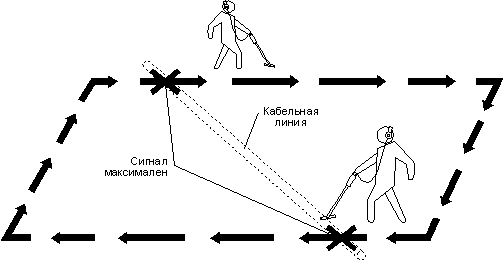

Принцип поиска тоже схож с мино- или металлоискателями. С одной лишь оговоркой: движение катушки происходит поперек предполагаемого места прохождения кабеля . По максимуму сигнала определяется точное место ее расположения. Затем оператор отмечает обнаруженное место, проходит 5 – 10 метров по трассе и повторяет поиск. В результате трасса отмечается на земле либо колышками, либо подручными предметами.

Подготовка кабеля к поиску повреждения

Все методы указания места повреждения кабельной линии успешно работают только в случае, когда сопротивление между поврежденными жилами равно нулю . Наличие сопротивления изоляции в сотни Ом уже делает невозможным измерение расстояния до повреждения или применение акустического метода поиска. В случае обрыва жил без замыкания между ними задача еще более затрудняется.

Поэтому, как ни странно это звучит, но повреждение необходимо развить до такой степени, чтобы оно было полным. Мультиметр, подключенный между поврежденными жилами, должен показать ноль. А между оборванными жилами нужно создать контактное соединение.

Для этого используются установки прожига . Работают они так: в кабель между поврежденными жилами подается высокое напряжение (порядка 4 – 10 кВ). в результате возникает пробой изоляции, через место повреждения протекает ток, а напряжение на выходе установки автоматически снижается. При этом ток, выдаваемый установкой прожига, автоматически (или вручную) увеличивается. В месте повреждения плавится изоляция, разогревается и плавится металл. Процесс продолжают до тех пор, пока ток не достигнет максимальной величины.

При повреждениях в эпоксидных кабельных муфтах или в случае пробоя изоляции при высоких напряжениях (больших, чем рабочее напряжение линии) прожиг затруднен. Расплавленная изоляция после остывания вновь заливает междуфазный промежуток.

Измерение дистанции до места повреждения

Для реализации этого метода используют приборы, называемые рефлектометрами . Принцип их работы основан на подачу в кабельную линию электрического импульса, отражающегося от всех неоднородностей, встреченных им на своем пути. Отсюда второе название прибора: измеритель неоднородностей в кабельных линиях . На дисплее прибора отображается прямая линия, на которой в начале отсчета виден стартовый импульс. За ним отображаются импульсы, отраженные от мест с изменением характера изоляции. Это повороты линии, переходы из земли на воздух, кабельные муфты, места замыканий и обрывов. На неповрежденных жилах виден конец линии, что используется для измерения ее полной длины.

Совмещая место расположения импульса с измерительной меткой прибора, определяют расстояние до неоднородности. Сравнивая показания прибора на поврежденных и неповрежденных фазах, убеждаются в том, что выбранная метка соответствует месту повреждения.

Затем по чертежу трассы ориентировочно определяют зону, где находится повреждение, и приступают к его окончательной локализации.

Акустический метод поиска повреждения

Простейшее устройство для акустического метода – источник высокого напряжения (испытательная установка), с подключенным к ее выходу высоковольтным конденсатором . Поврежденная жила подключается к конденсатору через разрядник .

Установка заряжает конденсатор. Как только напряжение на нем превысит пробивное напряжение разрядника, происходит его пробой на поврежденную жилу. В кабель устремляется акустическая волна, доходящая до места повреждения. В результате в нем возникает сильный звуковой эффект (щелчок).

Современные установки на выходе имеют контакторы, работающие от блока управления. С его помощью задается как выходное напряжение, так и частота следования импульсов.

Для прослушивания акустических сигналов в месте повреждения используются пьезоэлектрические датчики, устанавливаемые на землю, или те же трассоискатели. Двигаясь по трассе и прослушивая сигнал, ищут место его максимума. Оно соответствует месту повреждения.

После завершения поиска кабельную линию раскапывают на участке 5 – 10 м от предполагаемого повреждения. Затем акустическим методом убеждаются в его наличии непосредственно на кабеле. После этого место повреждения вырезается, кабельная линия испытывается повышенным напряжением с обеих сторон. При успешном испытании приступают к ее ремонту. При неуспешном – ищут место следующего повреждения.

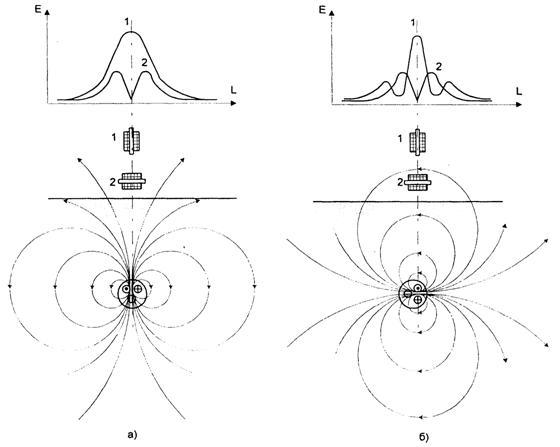

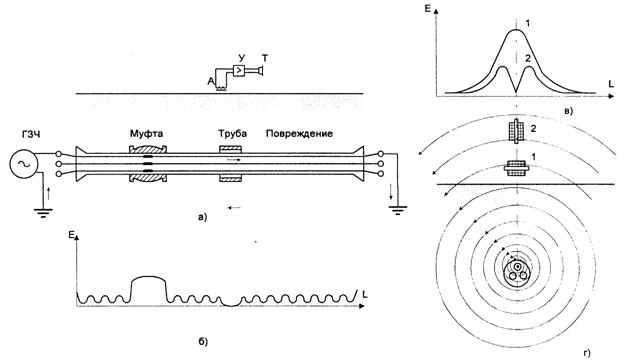

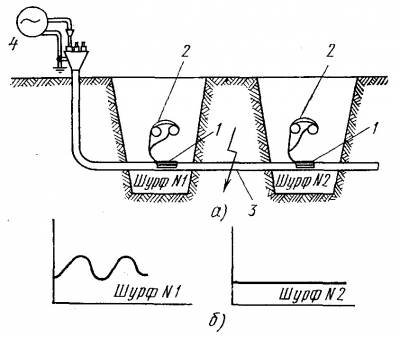

При повреждении кабельной линии определяют предварительно зону повреждения, а затем уточняют и выявляют место повреждения, применяя в зависимости от характера повреждения индукционный, акустический, петлевой, емкостный, импульсный методы или метод колебательного разряда (рис. 1 и 2).

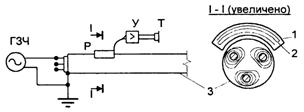

Индукционный метод (см. рис. 1,а) применяется при пробое изоляции между двумя или тремя жилами кабеля и малом переходном сопротивлении в месте пробоя. Метод основан на принципе улавливания сигналом на поверхности земли при пропуске по кабелю тока 15-20 А частотой 800-1000 Гц. При прослушивании над кабелем слышно звучание (наиболее сильное - над местом повреждения и резко снижающееся за местом повреждения).

Для поиска применяют прибор типа КИ-2М и др., ламповый генератор 1000 Гц с выходной мощностью 20 ВА (типа ВГ-2) для кабелей длиной до 0,5 км, машинный генератор (типа ГИС-2) 1000 Гц, мощностью 3 кВА (для кабелей длиной до 10 км). Индукционным методом определяют также трассу кабельной линии глубину заложения кабеля и место расположения муфт.

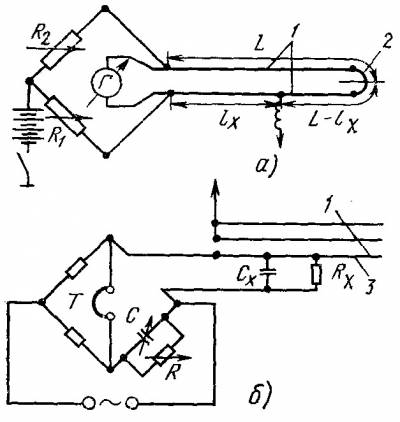

Рис. 1. Методы (схемы) определения места повреждения кабельной линии: а - индукционный, б - акустический, в - петлевой, г - емкостный

Рис. 2. Изображение на экране прибора ИКЛ места повреждения в кабельной линии: а - при коротком замыкании жил кабеля, б - при обрыве жил кабеля.

Акустический метод

(см. рис. 1,б) используют для определения непосредственно на трассе места всех видов повреждений кабельной линии при условии создания в этом месте звукового удара, воспринимаемого на поверхности земли при помощи акустического аппарата. Для создания электрического разряда в месте повреждения кабеля должно быть сквозное отверстие, образуемое при прожигании кабеля газотронной установкой, а также достаточное переходное сопротивление для образования искрового разряда. Искровые разряды создаются генератором импульсов, а воспринимаются приемником звуковых колебаний типа АИП-3, АИП-Зм и др.

Петлевой метод (см. рис. 1,в) применяется в случаях, когда жила с поврежденной изоляцией не имеет обрыва, одна из неповрежденных жил имеет хорошую изоляцию, а величина переходного сопротивления в месте повреждения не превышает 5 кОм. При необходимости снижения величины переходного сопротивления изоляцию дожигают кенотроном или газотронной установкой. Питание схемы - от аккумулятора, а при больших переходных сопротивлениях - от сухой батареи БАС-60 или БАС-80. Для определения места повреждения на одном конце кабеля соединяют неповрежденную жилу с поврежденной, а на другом конце к этим жилам присоединяют измерительный мост с гальванометром, питаемых аккумулятором или батареей. Уравновешивая мост, определяют место повреждения по формуле

![]()

где L х - расстояние от места измерения до места повреждения, м, L - длина кабельной линии (если линия состоит из кабелей разного сечения, длину приводят к одному сечению, эквивалентному сечению наибольшего отрезка кабеля), м, R1 , R2 - сопротивления плеч моста, Ом.

Отклонение стрелки прибора в обратном направлении при перемене концов проводов, присоединяющих прибор к жилам, свидетельствует о том, что повреждение находится в самом начале кабеля со стороны места измерения.

Емкостным методом (см. рис. 1,г) определяют расстояния до места повреждения при обрыве жил кабеля в соединительных муфтах. При обрыве одной жилы измеряют ее емкость C1 сначала с одного конца, а затем емкость C2 этой же жилы с другого конца, после чего делят длину кабеля пропорционально полученным емкостям и определяют расстояние до места повреждения l х, пользуясь формулой

При глухом заземлении поврежденной жилы с одного конца измеряют емкость одного участка и целой жилы, а затем определяют расстояние до места повреждения по формуле

Если емкость С1 оборванной жилы можно замерить только с одного конца, а остальные жилы имеют глухое заземление, то расстояние до места повреждения можно определить по формуле

![]()

где Сo - удельная емкость жилы для данного кабеля, принимаемая по таблицам характеристик кабелей.

Для измерения емкостным методом применяют генераторы частотой 1000 Гц и мосты: постоянного тока (только при чистом обрыве жил) и переменного тока (при чистых обрывах жил и при переходных сопротивлениях 5 кОм и выше).

Импульсным методом (см. рис. 2) определяют место и характер повреждения. Метод основан на измерении прибором ИКЛ интервала времени t х, мкс, между моментом подачи импульса и приходом его отражения, определяемого из равенства

где n - количество масштабных отметок на экране прибора ИКЛ,

c -цена деления масштабной отметки, равная 2 мкс.

Расстояние l х от начала линии до места повреждения находят, приняв скорость распространения v импульса по кабелю равной 160 м/мкс, по формуле

![]()

Метод колебательного разряда применяется для выявления «заплывающих» пробоев изоляции, возникающих в кабельных муфтах вследствие образования в них при испытаниях полостей, играющих роль искровых промежутков. Для определения места пробоя на поврежденную жилу подают напряжение от кенотронной установки, а по показаниям прибора (ЭМКС-58 и др.) определяют расстояние до места пробоя.

Страница 8 из 8

Методы, с помощью которых отыскивают непосредственно место повреждения кабеля, носят название абсолютные и к ним относятся: индукционный метод; метод накладной рамки; акустический метод; метод измерения потенциалов.

Как правило, применению абсолютных методов предшествует отыскание участка повреждения кабеля с помощью относительных методов.

Данный метод применяется при определении места повреждения кабеля с замыканием жил между собой и при переходном сопротивлении в месте замыкания не более 10 Ом, а также для определения трассы и глубины залегания неповрежденного кабеля и места расположения кабельных муфт.

Метод основан на фиксации характера изменения электромагнитного поля над кабелем с помощью приемного устройства при пропускании по кабелю тока звуковой частоты. В качестве приемного устройства выступает антенна, в которой под действием переменного электромагнитного поля наводится э.д.с., усиливаемая усилителем и воспроизводящая звуковые сигналы с помощью телефона (см. рис. 20). В качестве источника тока используют генератор звуковой частоты 800-1200 Гц напряжением 100-200 В и током до 20 А (например, генератор ОП-2).

Определение места замыкания между жилами осуществляется по схеме рис. 20. Выводы генератора присоединяют к поврежденным жилам кабеля и подается ток звуковой частоты. Одновременно по трассе кабеля проходит оператор, прослушивающий через телефон звучание наведенных от кабеля в антенне электромагнитных волн. Звучание периодически изменяется в соответствии с шагом скрутки жил кабеля (1-2,5 м). В месте нахождения муфт звучание усиливается при одновременном уменьшении периодичности. При подходе к месту повреждения звучание сигнала усиливается, а на расстоянии примерно 0,5 м за повреждением прекращается.

Рис. 20. Схема определения повреждения кабеля индукционным методом (а) и характер изменения э.д.с. антенны вдоль кабеля.

При определении места повреждения полезно знать распределение магнитного поля при прохождении тока звуковой частоты по жилам кабеля и характер изменения э.д.с. наводимой в антенне (см. рис. 21). Наводимая в антенне э.д.с. существенно за висит от расположения антенны над кабелем. Так при вертикальной ориентации магнитной оси антенны максимальное значение э.д.с., а следовательно, максимальное звучание, будет иметь место непосредственно над кабелем. В этом положении витки антенны будут пересекаться максимальным магнитным потоком. Интенсивность звучания будет уменьшаться при перемещении антенны поперек кабеля (см. рис. 21 кривая 1). При горизонтальной ориентации магнитной оси антенны минимальное звучание будет иметь место непосредственно над кабелем (см. рис. 21 кривая 2), а интенсивность звучания увеличивается при поперечном перемещении антенны относительно кабеля.

Для повышения достоверности определения места повреждения рекомендуется осуществлять поиск включая генератор поочередно с одного и другого конца кабеля. При наличии повреждения звучание будет прекращаться в одном и том же месте.

Наводимая в антенне э.д.с. уменьшается пропорционально квадрату расстояния от оси кабеля. Для того чтобы звучание не пропадало необходимо, как можно точнее, выставлять антенну над осью кабеля. Для повышения уровня звучания увеличивают ток пропускаемый по жилам кабеля.

Рис. 21. Характер изменения э.д.с., наводимой в антенне для вертикального (1) и горизонтального (2) положений оси антенны и распределение магнитного поля пары токов при горизонтальном (а) и вертикальном (б) расположения жил кабеля.

Определение места однофазного замыкания на оболочку кабеля изложенным методом теоретически возможно, но практически осуществить трудно даже при наличии большого практического опыта. Это вызвано тем, что в месте повреждения ток растекается по оболочке кабеля в обе стороны и, следовательно, звучание за местом повреждения не прекращается в отличие от случая рассмотренного выше. Для отыскания таких повреждений применяют метод накладной рамки, который является разновидностью индукционного метода.

Представленный метод используется также для определения трассы кабеля. На рис. 22 представлены схема включения генератора, характер изменения э.д.с. наводимой в антенне и распределение магнитного поля. В данном случае при горизонтальной ориентации магнитной оси антенны наводимая э.д.с. имеет максимальное значение над кабелем (кривая 2), так как витки обмотки антенны пересекаются максимальным магнитным потоком. Обратная картина наблюдается при вертикальной ориентации оси, так как витки обмотки антенны в данном случае не пересекаются магнитным потоком.

Рис. 22. Схема определения трассы индукционным методом (а), характер изменения э.д.с. вдоль оси кабеля (б), характер изменения э.д.с. при перемещении антенны поперек оси кабеля (в) и распределение магнитного поля тока одной жилы (г).

б) Метод накладной рамки.

Данный метод применяется для определения однофазных замыканий жилы на оболочку при открытой прокладке кабеля, а также для кабельных линий проложенных в земле в предварительно отрытых шурфах на участке повреждения кабеля.Участок повреждения определяется одним из методов, изложенных в п. 13.4.2.

Накладная рамка выполняет роль антенны и состоит из прямоугольной катушки, изогнутой по форме оболочки кабеля и закрытой стальным ярмом для усиления э.д.с. пары токов. Обмотка содержит 1000 витков провода ПЭВ диаметром 0,1 мм К рис. 23).

Рис. 23. Схема определения замыкания методом накладной рамки.

1 - стальное ярмо; 2 - обмотка; 3 - оболочка кабеля.

Генератор звуковой частоты подключают к жиле и оболочке поврежденного кабеля. Если рамка находится до места повреждения со стороны генератора, то при вращении рамки вокруг оси кабеля в телефоне за один оборот рамки будут прослушиваться два максимума и два минимума звучания. Это свидетельствует о том, что в кабеле существует поле пары то ков протекающих по жиле и оболочке. Если же рамка находится за местом повреждения, то при ее вращении вокруг оси кабеля будет прослушиваться только монотонное звучание, обусловленное полем одиночного тока протекающего по оболочке. Таким образом, по изменению характера звучания находят место повреждения.

Данный метод позволяет достаточно эффективно отыскивать место повреждения кабеля при переходном сопротивлении не более единиц Ом и длине кабеля за местом повреждения до 1 км. В других случаях отыскание места повреждения с помощью накладной рамки затруднительно.

Данный метод предполагает создание в месте повреждения мощных электрических разрядов, которые сопровождаются звуковыми колебаниями. Последние фиксируются на поверхности земли с помощью стетоскопа или пьезоэлемента с усилителем. Место повреждения определяется по наибольшему звучанию, вызванному разрядами.

Акустический метод применяется для определения места повреждения, носящий характер "заплывающего" пробоя, а также при обрыве жил кабеля.

Для создания разрядов в месте повреждения используется электрическая энергия, накапливаемая в конденсаторах или в самом кабеле путем заряда от выпрямительной установки (рис. 24).

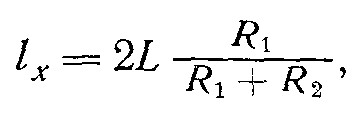

Рис. 24. Схемы определения места повреждения акустическим методом.

а - при устойчивом замыкании жилы на оболочку кабеля; б - при "заплывающем" пробое; в - использованием емкости неповрежденных жил; г - при обрыве жилы кабеля.

Энергия, накапливаемая в конденсаторе или кабеле, пропорциональна заряжаемой емкости и квадрату приложенного напряжения и составляет 100 Дж и более. При достижении напряжения пробоя эта энергия расходуется за очень короткое время и в месте повреждения происходит мощный удар, сопровождаемый соответствующим звуковым эффектом.

При повреждении кабельной линии имеет большое значение быстрота ее ремонта, так как нарушается нормальная схема передачи электроэнергии, снижается надежность электроснабжения потребителей и ухудшаются технико-экономические показатели электрической сети. При прокладке кабеля в земле к указанным причинам необходимости ускоренного ремонта добавляется опасность проникновения влаги в изоляцию кабеля через отверстие в его оболочке и возможность интенсивного засасывания влаги по длине кабеля.

Кабельные работы по ремонту при быстром нахождении повреждения ограничиваются короткой вставкой кабеля с монтажом двух муфт, а в благоприятных случаях - даже одной муфты. В противном случае приходится с обоих концов от места повреждения кабеля вырезать по несколько метров, а иногда по несколько десятков метров увлажненного кабеля. Это значительно усложняет и удорожает ремонт кабельной линии.

Быстрое и точное определение места повреждения в кабельных линиях осуществляется передвижными измерительными лабораториями, располагаемыми в крытом фургоне автомашины. Внутри лаборатории монтируют прожигательную установку для уменьшения переходного сопротивления изоляции в поврежденном месте кабельной линии и последующего определения места повреждения специальными измерительными приборами, в частности:

– импульсным прибором Р5-8 или Р5-9 (измеритель неоднородностей кабелей) для определения характера повреждения и расстояния до места повреждения с диапазоном измерения от 1 до 10000 м;

– прибором Щ-4120 (или ЭМКС-58) комплектно с присоединительным устройством - для определения расстояния до места повреждения кабельной линии при заплывающих пробоях с диапазоном измерения от 40 до 20 000 м методом колебательного разряда;

– кабельным мостиком УКМ или другого типа - для определения места повреждения методом петли или емкостным методом;

– устройством для определения места повреждения акустическим методом непосредственно на трассе при условии, что в поврежденном месте может быть искусственно создан электрический разряд, прослушиваемый с поверхности земли;

– оборудованием и аппаратурой для определения места повреждения индукционным методом непосредственно на трассе.

Повреждения в кабельных линиях по их характеру могут быть подразделены на следующие виды:

повреждения изоляции, вызывающие замыкание одной жилы на землю;

повреждения изоляции, вызывающие замыкание двух или трех жил между собой;

обрыв одной, двух или трех жил без заземления или с заземлением как оборванных, так и необорванных жил;

заплывающий пробой изоляции;

повреждения линии одновременно в двух или более местах, каждое из которых может относиться к одной из вышеуказанных групп.

В кабельных линиях с отдельно освинцованными жилами ОСБ, двух- и трехжильные повреждения изоляции происходят очень редко. Наиболее распространенным видом повреждения силовых кабельных линий является повреждение изоляции между жилой и металлической оболочкой кабеля или муфты, т. е. одножильное повреждение.

При повреждении кабельной линии прежде всего необходимо определить характер повреждения. В большинстве случаев для этого бывает достаточно с помощью мегомметра определить с обоих концов линии: сопротивления изоляции каждой токоведущей жилы кабельной линии по отношению к земле; сопротивления изоляции между каждой парой токоведущих жил. Если мегомметром не удается определить характер повреждения изоляции, что иногда бывает, когда кабельная линия повреждена не во время работы, а при испытании, то характер повреждения определяют дополнительными повторными испытаниями изоляции токоведущих жил по отношению к металлической оболочке кабеля и между собой. В настоящее время характер повреждения определяют также импульсными приборами (ИКЛ-5, Р5-1А, Р5-5, Р5-8 и Р5-9).

После того, как произведены все необходимые измерения, составляют схему вида повреждения кабельной линии и выбирают метод, который для данного вида повреждения может дать наилучший результат.

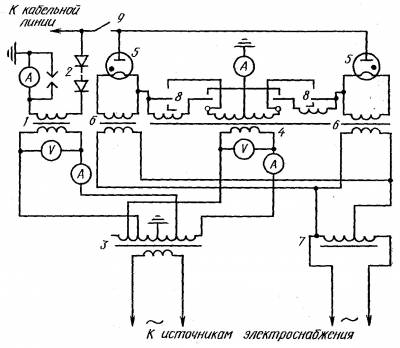

Рис. 199. Принципиальные схемы прожигания на переменном токе:

а - генератор высокой частоты, б-резонансный трансформатор; 1 - электродвигатель (Р=5 кВА; U=220 В; n= 2960 об/мин), 2 - генератор повышенной частоты ГИС-2 (Р=3 кВА; I = 15 А; U=220 В; F=1000 Гц), 3 - положение переключателя для последовательного соединения обмоток, 4 - контакты для параллельного соединения обмоток (I-30 А; U-110 В), 5 - поврежденный кабель, 6 - место повреждения, 7 - первичная обмотка, 8 и 9 - вторичная высоковольтная обмотка, секцированная на две части с зажимом I-III и II-IV и с возможностью подключения двух секций или одной (показано пунктиром)

Кабельные работы

Во многих случаях для определения места повреждения необходимо, чтобы сопротивление в месте повреждения кабельной линии между жилами или между жилой и оболочкой было как можно меньше. Снижение этого переходного сопротивления до необходимого предела осуществляют чередованием ступеней прожигания изоляции в месте повреждения: кенотроном или полупроводниковыми выпрямителями, размещаемыми в баке с маслом, газотронами и параллельной их работой с кенотроном или полупроводниками и на стадии окончательного дожигания генератором высокой частоты (рис. 199,а). В стадии внедрения находится прожигание на переменном токе резонансным трансформатором (рис. 199,6). В новых установках прожигания с питанием от выпрямительной установки находят применение тиристоры (четырехслойные полупроводники) с большим эффективным током

Рис. 200. Принципиальная схема прожигательной установки на постоянном токе от выпрямителей:

1 - повышающий трансформатор (Р=6 кВА; U=220/42 500 В), 2 - полупроводниковый выпрямитель (300 последовательно соединенных диодов Д226), размещенный в масляном баке трансформатора 1, 3 - регулировочный трансформатор (Р=7 кВА, U=220/0-250 В) с двумя независимыми выводами со скользящими контактами, с заземлением середины вторичной обмотки для исключения высокочастотных перенапряжений при пробое кабеля, 4 - повышающий трансформатор (Р=6 кВА, U=0,22/5 и 10 кВ), 5 - газотроны ВГ-237, соединенные по схеме двухполупериодного выпрямления, 6 - трансформаторы накала газотронов, 7 - регулировочный автотрансформатор (Р = 1,5 кВА, У-220/0-250 В), 8- переключатель для параллельного соединения двух секций высоковольтной обмотки повышающего трансформатора, 9 - разъединитель для параллельной работы полупроводникового выпрямителя с газотронами

Прожигательную установку для применения в сетевых условиях монтируют в крытом кузове автомашины по сравнительно сложной электрической схеме, в которую входят: щиток для приема электроэнергии от постороннего источника промышленной частоты, трансформаторы, повышающие напряжение, регулировочное выпрямительное устройство (два газотрона и полупроводниковый выпрямитель) измерительные приборы и пр. (рис. 200).

Монтаж прожигательной установки выполняют в развернутом виде, чтобы можно было легко проконтролировать состояние и осуществить ремонт любого элемента схемы.

Полупроводниковый выпрямитель 2 позволяет повысить напряжение до 60 кВ и получить ток для прожигания до 0,5 А.

Газотрон 5 позволяет иметь напряжение до 10 кВ и ток 2,5 А, а при включенных переключателях 8 ток 5А при напряжении 5 кВ.

Двигатель-генератор высокой частоты обычно располагают в отсеке низшего напряжения передвижной прожигательной установки, а его использование для прожигания производится лишь при наличии устойчивого проводящего мостика. При параллельном соединении обмоток генератора ток прожигания составляет 30 А при напряжении НОВ.

Резонансный трансформатор (рис. 199,6) размещают в отсеке высшего напряжения автомашины. Первичную обмотку 7 присоединяют к сети 220 В через контактор с дугогасительными камерами.

Резонансный контур в этом аппарате создается на промышленной частоте питающей сети, возбуждаемой вследствие магнитной связи обмоток 8 и 9 высшего напряжения с обмоткой 7 низшего напряжения. Вследствие применения разомкнутого сердечника магнитная связь между обмотками высшего и низшего напряжения слабая. В режиме прожигания нормально ток изменяется от 20 до 50 А.

Процесс прожигания протекает по-разному в зависимости от характера повреждения и состояния кабеля и обычно через 15-20 мин сопротивление снижается до нескольких десятков омов. По мере снижения напряжения пробоя необходимо переходить на следующую, более мощную по току ступень прожигания.

При повреждении кабеля с увлажненной изоляцией процесс прожигания проходит более длительно и сопротивление удается снизить только до 2000-3000 Ом.

Процесс прожигания места повреждения в муфтах обычно осуществляется длительно, несколько часов, причем сопротивление резко изменяется,1 то снижаясь, то снова возрастая, пока не наступит установившийся режим и сопротивление начнет снижаться. В некоторых случаях в процессе прожигания повреждения в муфте место повреждения заплывает (заплывающий пробой), изоляция восстанавливается до нормальной величины и пробои прекращаются.

При прожигании мест повреждения кабельных линий, проходящих в туннелях, коллекторах, подвалах и других помещениях, необходимо выставлять наблюдателей для обнаружения мест повреждений и предотвращения возможности воспламенения кабелей.

В настоящее время почти во всех случаях повреждений кабельных линий предварительно определяют зону повреждения на линии и после этого различными методами уточняют место повреждения непосредственно на трассе линии. Для определения зоны повреждения линии применяют следующие основные методы: импульсный, колебательного разряда, петли, емкостный. Для нахождения места повреждения непосредственно на трассе линии рекомендуется применять следующие основные методы измерений: акустический, индукционный, метод накладной рамки.

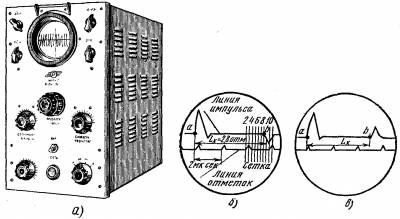

Рис. 201. Измерение импульсным методом:

а - прибор ИКЛ, б - измерение зондирующего и отраженного импульсов на экране прибора ИКЛ при коротком замыкании жил кабеля, в - измерение зондирующего и отраженного импульсов на экране прибора ИКЛ при обрыве жилы в муфте

Импульсный метод (рис. 201) основан на измерения времени между моментом посылки в кабель кратковременного импульса постоянного тока и приходом к месту установки прибора ИКЛ (рис. 201, а) импульса, отраженного от места повреждения. При этом отраженный импульс при коротком замыкании жил кабеля своим острием направлен вниз (рис. 201,6), а при обрыве жил - вверх (рис. 201,в). На экране прибора при измерении видны линии масштабных отметок времени и импульса. Ручкой совмещения импульса (крайняя левая сверху на рис. 201, а) совмещается импульс с началом масштабной отметки и производится отсчет числа отметок от начала импульса до его отражения (на рис. 201,6 и в отрезки а - в = Lх).

Для случая повреждения, показанного на рис. 201,6 получается отметка 2,8, что соответствует расстоянию от места присоединения прибора ИКЛ до места повреждения кабеля:

Lx==vn = 160 X 2,8 = 448 м,

где v = 160 м/мк-с - скорость распространения импульса по кабельной линии, а п - количество масштабных отметок. Прибор Р5-9 в отличие от других моделей этого типа имеет встроенный автономный источник питания.

Метод колебательного разряда (рис. 202) применяется для определения повреждений в кабельных линиях при заплывающих пробоях. Для измерения на поврежденную жилу подается напряжение от кенотронной выпрямительной установки (рис. 202,6).

Рис. 202. Прибор ЭМКС-58 для измерения методом колебательного разряда (а) и схема измерения (б):

1 - сопротивление, 2 - кенотрон, 3 - трансформатор, 4 - прибор ЭМКС-58, 5 - делитель напряжения (антенна), 6-металлическая оболочка кабеля, 7- жилы кабеля

При пробое в кабеле происходит колебательный процесс. Метод основан на измерении периода собственных колебаний Т в момент пробоя электромикросекундомером (рис. 202,а), тогда расстояние до места повреждения Lx = 40 Т, где Т - время четырехкратного пробега волны до места повреждения.

Отсчет расстояния от места присоединения прибора до места заплывающего пробоя производят по шкале приборов, градуированной в километрах на четырех пределах: 0-1, 0-2, 0-5 и 0-10 км.

Метод петли применяется в случаях:

повреждения одной или двух жил при наличии одной здоровой жилы в этом же кабеле;

повреждения трех жил при наличии возможности использования рядом проложенного кабеля;

повреждения трех жил, если величины переходных сопротивлений жил отличаются друг от друга более чем в 100 раз;

если переходное сопротивление поврежденной жилы не превышает 5000 Ом при использовании моста низкого напряжения и при больших переходных сопротивлениях при работе мостом высокого напряжения.

Рис. 203. Мостовые методы измерения:

a - методом петли, 6 - емкостным методом, 1 - жилы кабеля, 2 - перемычка, 3 - место обрыва жилы; Т - телефон, R х- переходное сопротивление оборванной жилы, Сх - емкость поврежденной жилы,

R - регулируемое сопротивление, С - ре-гулируемая емкость, Г - гальванометр

При определении места повреждения кабельной линии методом петли здоровую и поврежденную жилы соединяют на одном конце линии перемычкой сечением не менее жилы кабеля. Питание схемы моста осуществляют от аккумуляторов АКН-10-6, а при больших переходных сопротивлениях в месте повреждения- от сухой батареи БАС-60 или БАС-80. Гальванометр присоединяют непосредственно на конец жил кабеля.

Уравновешивая мост, определяют место повреждения по формуле

где lХ- расстояние от места измерения до места повреждения линии, м; L - длина кабельной линии (для линии, состоящей из кабелей разных сечений, длина приводится к одному эквивалентному сечению, за которое принимается отрезок кабеля наибольшей длины), м; R1 и R2 - сопротивления плеч моста, Ом.

Емкостный метод (р,ис. 203, б) применяется в случае измерения емкости на переменном токе, когда переходное сопротивление «на землю» оборванной жилы кабеля RX = 5000 Ом и более. Регулированием сопротивления R и емкости С обеспечивается отсутствие звука в телефоне. Полученная на мостике величина емкости при отсутствии звука в телефоне должна быть равна измеряемой емкости поврежденной жилы кабеля. Показателем определения места повреждения является сопоставление емкостей поврежденной и здоровой жил.

Акустический метод (рис. 204) применяется в случаях:

заплывающих пробоев в соединительных муфтах;

устойчивых, но не металлических замыканий между одной из жил и оболочкой кабеля.

Метод основан на прослушивании над местом повреждений разрядов от посылаемых импульсов в кабельную линию. В качестве генератора импульсов применяют кенотрон с дополнительным включением в схему высоковольтных конденсаторов и шарового разрядника. Вместо конденсаторов может быть использована емкость неповрежденных жил.

Рис. 204. Принципиальные схемы определения

места повреждения акустическим методом: а - для заплывающих пробоев в муфтах, б - при устойчивом замыкании в месте повреждения, в - с использованием емкости неповрежденных жил; 1 - фазы кабеля, 2 - металлическая оболочка кабеля, 3-поврежденное место на кабельной линии, Р - разрядник, С - зарядная емкость

Для прослушивания разрядов над местом повреждения применяют кабелеискатель - звукоприемник, состоящий из приемной рамки (антенна), усилителя и телефонных трубок.

При применении акустического метода придерживаются такой последовательности выполнения отдельных операций по определению места повреждения в кабельной линии.

Предварительно в зависимости от характера повреждения методами колебательного (разряда, импульсным или петлевым определяют зону повреждения.

Оператор со звукоприемником отправляется в зону повреждения, при этом на поврежденную жилу кабельной линии подаются импульсы с периодичностью около одного импульса в секунду. Идя по трассе в зоне повреждения, оператор ставит приемник звуков на землю и телефон прослушивает разряды. Если разряды не прослушиваются, то звукоприемник переносится вдоль трассы линии.

Над местом повреждения кабельной линии слышимость искровых разрядов наибольшая. Разряды при небольших изоляционных расстояниях в целом месте кабеля могут переходить в металлическое замыкание и в этом случае не прослушиваются над повреждением.

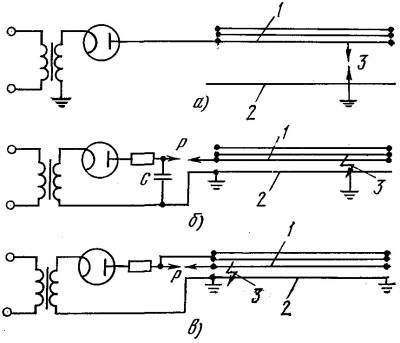

Индукционный метод основан на принципе прослушивания с поверхности земли при помощи кабелеискателя звука, создаваемого электромагнитными колебаниями в результате протекания по жилам кабеля, тока звуковой частоты (800-1000 Гц).

С помощью индукционного метода определяют двух- и трехфазные замыкания устойчивого характера по величине переходного сопротивления в месте повреждения около 10 Ом. Для создания магнитного поля при этих повреждениях собирают схему по рис. 205, а.

Рис. 205. Измерение индукционным методом:

о - схема присоединения генератора, б - работа оператора на трассе кабеля; 1 - однофазный генератор звуковой частоты напряжением 110-220 В, мощность 2 кВт, 2 - кривая слышимости звука, 3 - место повреждения, 4 - силовой кабель, 5 - кабелеискатель; А - амперметр,

В - вольтметр

Место повреждения определяется по изменениям звука в телефоне. Над местом повреждения звуковые сигналы будут усиливаться и за местом повреждения полностью исчезнут. Эти изменения улавливает оператор, идущий вдоль трассы кабельной линии (рис. 205, б).

Определение однофазных повреждений в силовых кабельных линиях индукционным методом является трудно разрешаемой технической задачей. При этих повреждениях ток от генератора звуковой частоты пропускается в отличие от схемы, изображенной на рис. 205, по цепи поврежденная жила - оболочка. При этом в кабельной линии возбуждаются четыре взаимосвязанных между собой переменных магнитных поля: межпроводное, растекания, вихревое и мостика повреждения. Взаимодействие полей искажает характеристику переменного поля в зоне места повреждения против характеристики над местом повреждения. Это отличие лучше всего обнаруживается при измерениях минимальных уровней звука. Успешное определение однофазных повреждений складывается из следующих условий: длительной тренировки персонала; четкого соблюдения специальной методики работ по измерениям; применения специального кабелеискателя звука (со сдвоенной приемной рамкой).

Метод накладной рамки применяется на открыто проложенных кабельных линиях, а в земле - отрытой траншее или специально отрытых шурфах по трассе линии для определения места повреждений на кабелях с отдельно освинцованными жилами. Он может быть использован и на кабелях с поясной изоляцией при пробоях одной жилы на оболочку или нескольких жил с большим переходным сопротивлением.

Рис 206. Схема определения места повреждения

кабельной линии методом накладной рамки: а - общая схема испытания, б - характер изменения интенсивности звука при вращении рамки; 1 - накладные рамки, 2 - телефоны, 3 - место повреждения, 4 - генератор

Для случая использования этого метода при прокладке в земле схема измерения приведена на рис. 206. С конца линии через поврежденную жилу и оболочку кабеля пропускают от генератора ток звуковой частоты. На кабель накладывают рамку, выполненную по форме кабеля в виде стальной обоймы, внутри периметра которой уложена катушка из медной проволоки. Концы катушки выводят из обоймы и присоединяют к телефону. При вращении рамки вокруг кабеля до места повреждения наводимый э. д. с. звук в телефоне дважды достигнет максимума и минимума. За местом повреждения будет прослушиваться монотонное звучание, а усиление и ослабление звука в телефоне будет отсутствовать.